(C) Michael Osterrieder/Shotshop

Viren sind in Protein verpackte schlechte Nachrichten“, schrieb einst, überaus treffend, der Medizin/Physiologie Nobelpreisträger Sir Peter Medawar. Dass man diese mikroskopisch kleinen Krankheitserreger „Virus“ genannt hat, erklärt eigentlich schon alles: Der Name stammt vom lateinischen Wort für Gift.

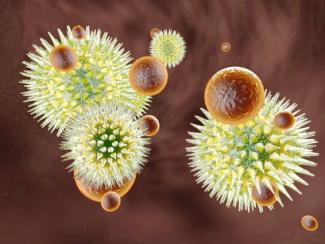

Dringt ein Virus in eine Körperzelle - menschlich, tierisch oder pflanzlich – ein, kann es die normalen Zellfunktionen ganz schön durcheinanderbringen. Viren zwingen sozusagen die Zelle, in ihrem Inneren neue Viren herzustellen. Gibt es deren genügend, endet der Prozess häufig mit dem Tod der Zelle: Sie zerplatzt und setzt damit die Viren frei.

Viren hinterlassen oft ein Feld der Zerstörung

Das Virus hat somit sein Ziel erreicht: Gemeinsam mit seinen neuen Kollegen geht es weiter zu den Nachbarzellen zum Infizieren. Außerdem können Viren von einem Wirt zum nächsten überspringen – viele sind hoch ansteckend. Wie verheerend so ein Virus ist, hängt von seinem Typus ab.

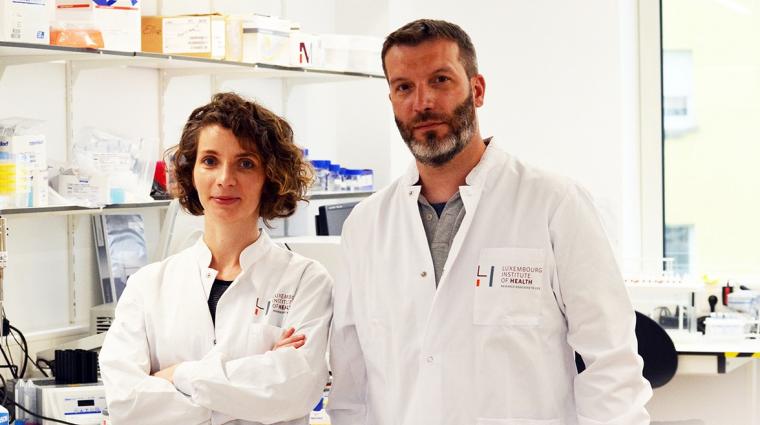

„Ein Virus mit einer kurzen Inkubationszeit (d.h. die Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome) ist weniger gefährlich als eines, das sich erst nach Monaten oder gar Jahren bemerkbar macht“, erklärt Prof. Dr. Claude P. Muller, Leiter des Luxemburger Instituts für Immunologie.

Dabei wird nicht nur das Wohl des einzelnen Patienten berücksichtigt, sondern auch das der Gesamtbevölkerung. Denn je schneller eine Krankheit identifiziert werden kann, umso schneller kann sie behandelt werden. Im Endeffekt wird dadurch auch das Ansteckungsrisiko erheblich gemindert.

Theoretisch sind die meisten Viren-Erkrankungen entweder heilbar oder es kann ihnen, wenn man das Virus genau kennt, mit Impfungen vorgebeugt werden. Doch dazu muss man auf Zack sein, denn manche Viren (wie z.B. Grippe-Erreger) können auf rasante Art und Weise ihre Struktur und Eigenschaften verändern.

Viren haben aber auch Vorteile...

Genau die Fähigkeiten, die ein Virus so verheerend machen können, werden heutzutage in der modernen Medizin zum Hoffnungsträger. Denn Viren kann man mittlerweile so ziemlich nach Belieben „herstellen“. Dabei ist es nicht der eigentliche „Viren-Körper“ selbst der verändert wird, sondern sein Erbmaterial (DNA oder die ihr ähnliche RNA).

Die Wissenschaftler hängen einfach ein paar Stücke mehr dran; diese Gene werden dann genau wie der Rest des Virusmaterials in den infizierten Zellen vervielfältigt und dienen dort als Bauplan für Proteine. Von diesen Proteinen wiederum verspricht man sich in Zukunft die Heilung von so einigen Krankheiten; sie sind „biologische Medikamente“, mit denen auch bereits erste Erfolge verzeichnen wurden.

Autor: Liza Glesener

Foto: ©Michael Osterrieder/Shotshop.com