(C) FNR

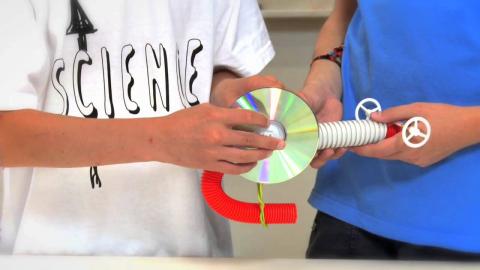

Matériel nécessaire

Cycle : 2 – 4

Durée : 50 – 60 minutes

Matériel nécessaire

- 2 bouteilles en PET avec bouchon

- Bouchon en liège d’une bouteille de

- vin (doit avoir la taille de l’ouverture

- de la bouteille en PET)

- Cutter

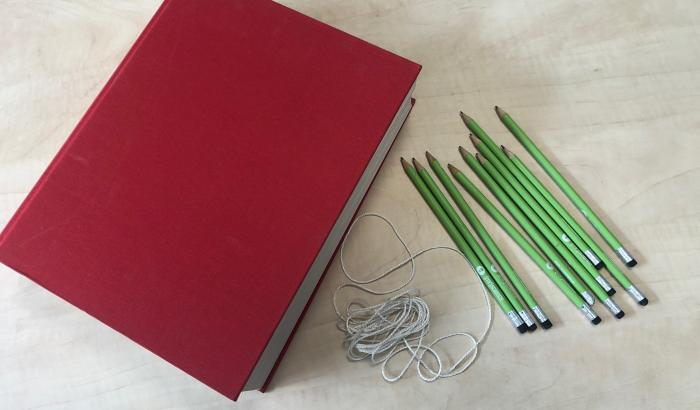

- 3 crayons ou baguettes

- cuillère à café

- Vinaigre

- Bicarbonate de soude

- Ruban adhésif renforcé

- Facultatif: papier essuie-tout

Le matériel listé suffit pour une seule expérience. Vous devez donc adapter les quantités données en fonction de la méthode de travail (nombre d’élèves, travail individuel ou travail en groupe, etc.).

Consignes de sécurité

- Cette expérience n’est pas sans danger. Quand on mélange du vinaigre avec du bicarbonate de soude, une réaction forte se produit. Réalisez l’expérience à l’air libre. Notez que le vinaigre est un acide faible et qu’il convient d’éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. Porter des lunettes de protection si possible. Se laver les mains après l’expérience ou porter des gants en caoutchouc.

- Si la fusée ne se trouve pas sur une surface plane, elle risque de ne pas décoller verticalement et de prendre une direction non souhaitée.

- Selon le rapport de mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude, la fusée vole très haut. Veillez à ne pas vous trouver dans le « jet d’échappement » de la fusée. Veillez à ce que les spectateurs se tiennent à une distance de sécurité.

- Attention : Ne fermez pas la bouteille avec le bouchon à vis. Sinon, elle explosera.

- Attention avec l’utilisation du cutter.

Conseils pratiques

- Le bicarbonate de soude est disponible au supermarché. La levure chimique en sachets est souvent un mélange de bicarbonate de soude et d’amidon, c’est pourquoi l’expérience ne fonctionne pas avec la levure chimique (ou il faut en adapter les quantités).

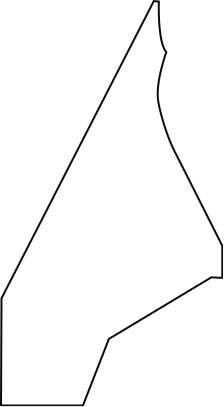

- Vous pouvez aussi remplacer les crayons/baguettes par trois ailes de fusée en carton. Elles doivent être à peu près deux fois plus petites que la bouteille et avoir la forme suivante :

Collez les ailes sur la structure de la bouteille à l'aide d'un pistolet à colle. Pour une description plus détaillée, regardez la vidéo suivante : Construisez une fusée chimique avec vinaigre et levure !

- La fusée peut bien sûr encore être peinte et étiquetée.

- Sous 'Expériences avancées', vous trouverez des instructions et des conseils pour construire d'autres fusées.

Vous avez as des conseils pratiques supplémentaires ? Alors contactez-nous ici.

Vous avez réussi à attacher un parachute à la fusée qui fonctionne de manière fiable (!) et qui permet à la fusée d'atterrir lentement et en toute sécurité ? Alors, n'hésitez pas à nous contacter.

Concernant le concept de cette rubrique : transmettre une méthode scientifique

La rubrique « Idées pour l’enseignement des sciences à l’école fondamentale » a été élaborée en coopération avec le Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) et est destiné principalement aux enseignantes et enseignants de l’école fondamentale. L’objectif de cette rubrique est de vous épauler, dans votre rôle d’enseignant, avec de petits articles, afin de vous aider à transmettre la méthode scientifique. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire que vous saviez déjà tout sur le thème de sciences naturelles en question. Il s’agit plutôt de créer un environnement dans lequel les élèves pourront expérimenter et observer. Un environnement, dans lequel les élèves apprendront à poser des questions et à formuler des hypothèses, à développer des idées et à trouver les réponses à travers l’observation.

C’est pourquoi nous structurons toujours nos articles selon le même schéma (question, hypothèse, expérience, observation/conclusion),* que l’expérience soit réalisée de façon autonome en classe ou qu’elle soit présentée par visionnage d’une vidéo. Ce schéma peut en fait être appliqué à tous les thèmes scientifiques.

Nous fournissons, en plus des connaissances de base, des explications supplémentaires afin de permettre aux enseignants intéressés de s’informer et de pouvoir répondre aux éventuelles questions. Cela donne également la possibilité aux élèves d’effectuer eux-mêmes des recherches sur science.lu.

Nous espérons que nos articles vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer en classe. Nous serions heureux que vous nous fassiez part de votre feedback et de vos suggestions et nous sommes prêts à améliorer constamment nos articles. Vous pouvez nous contacter ici.

*Dans la pratique, le processus scientifique ne se déroule pas toujours de manière aussi linéaire. Cependant, pour des raisons de simplicité, nous procédons normalement de manière linéaire dans cette rubrique.

Déroulement

Afin de vous familiariser avec le déroulement de l’expérience et le matériel, il est important que vous réalisez l’expérience une fois avant le cours.

Vous souhaitez que vos élèves documentent l‘expérience ? À la fin de cet article (au-dessus de la boîte à infos), vous trouverez une fiche de recherche (PDF avec deux pages DIN A4), qui pourrait être utile à vos élèves.

Étape 1 : Posez une question et émettez des hypothèses

La question que vous abordez dans cette unité est la suivante : Comment faire décoller une fusée à l’aide de bicarbonate et de vinaigre ?

Suggestion d’introduction : Montrez aux élèves les matériaux que vous allez utiliser pour construire la « fusée-bouteille ». Vous pouvez aussi commencer par préparer la fusée en cours de bricolage, puis vous pencher sur la question de savoir comment la faire décoller en cours d’éveil aux sciences. Les enfants savent-ils ce qui se passe quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude ? Si ce n’est pas le cas, versez un peu de bicarbonate de soude dans une assiette et faites-leur une démonstration. Du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O) se forment. On observe une effervescence.

Pour familiariser les enfants avec la réaction du vinaigre avec le bicarbonate de soude, vous pouvez réaliser au préalable l’expérience « Comment gonfler un ballon de baudruche sans souffler dedans ? ». L’objectif est de permettre aux enfants de comprendre qu’une réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude libère un gaz (CO2). Vous pouvez leur montrer dans cette expérience que le gaz s’étend, c’est-à-dire qu’il occupe tout l’espace disponible. Les enfants peuvent éventuellement deviner eux-mêmes ce qui se passe lorsque cette réaction a lieu dans un espace fermé (une bouteille).

Laissez les élèves énoncer leurs hypothèses (affirmations, suppositions). Dessinez notez vos propositions. Partagez-les avec la classe et motivez vos réflexions. Notez les hypothèses au tableau. À ce stade, le fait de trouver la bonne réponse est secondaire. Il s’agit plutôt de développer des idées et de découvrir ce que les élèves savent déjà. Pour ce sujet, il est intéressant de réaliser une carte mentale.

Hypothèses possibles :

- Le bicarbonate de soude et le vinaigre doivent être mélangés.

- La réaction produit un gaz qui propulse la fusée dans l’air.

Étape 2 : Réalisez l‘expérience

Pour faire décoller une fusée à l’aide de vinaigre et de bicarbonate de soude, vous allez faire réagir du vinaigre et du bicarbonate de soude dans une fusée que vous aurez fabriquée vous-même avec des bouteilles en plastique usagées.

Pour faire décoller la fusée, vous devez bien sûr d'abord la construire. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes avec les enfants :

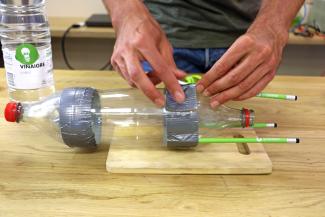

- Découpez la « tête » d’une bouteille en PET à l’aide du cutter (environ 15 cm en dessous du bouchon).

- Glissez cette « tête de bouteille » découpée sur la base de l’autre bouteille en PET et fixez-la avec du ruban adhésif renforcé.

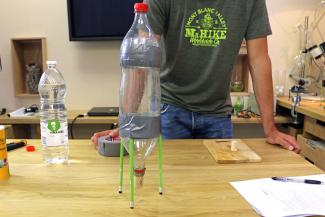

- Fixez les crayons à peu près à la même distance sur la base de la bouteille en PET entière, de sorte que la bouteille et les crayons se chevauchent d’environ 15 cm. La pointe des crayons doit être orientée vers le sommet de la fusée. Veillez à ce que la « fusée-bouteille » soit la plus droite possible, sinon corrigez la position.

- La fusée est prête.

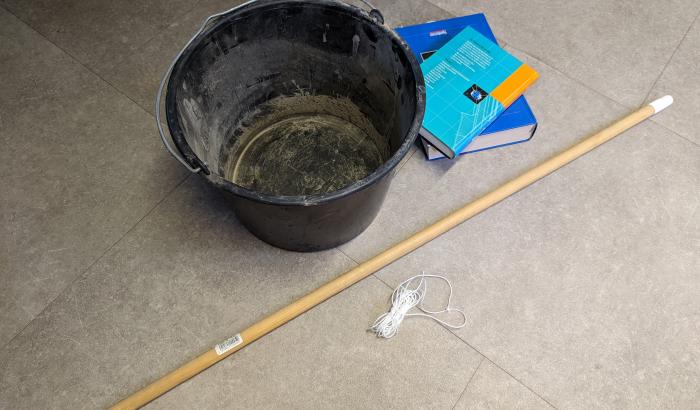

Sortez à l’air libre avec la fusée, le bouchon en liège, le vinaigre et le bicarbonate de soude pour faire décoller la fusée.

- Retournez votre fusée (avec le goulot ouvert vers le haut) et versez environ 200 ml de vinaigre dans la fusée.

- Inclinez la fusée et versez doucement une bonne cuillère à café de bicarbonate de soude dans le goulot de la bouteille. Veillez à ce que le vinaigre et le bicarbonate de soude n’entrent pas encore en contact.

- Fermez la fusée avec le bouchon en liège, retournez-la et déposez-la rapidement sur le sol. Écartez-vous de quelques mètres de la fusée.

Si l’expérience ne fonctionne pas de cette manière, vous pouvez aussi saupoudrer le bicarbonate de soude sur un morceau de papier essuie-tout que vous enroulez ensuite et enfoncez dans le goulot de la bouteille. Ensuite, fermez la bouteille avec le bouchon et retournez-la.

Étape 3 : Observez ce qui se passe

Demandez aux enfants de raconter ce qu'ils ont observé. Que se passe-t-il après que vous avez mis la fusée en position de décollage ?

Une effervescence a lieu dans la fusée. Après quelques secondes, la fusée s’élève et le bouchon en liège tombe par terre.

Étape 4: Expliquez le résultat

La réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre produit une telle quantité de gaz (CO2) qu’une forte pression se forme à l’intérieur de la bouteille. Quand le bouchon en liège ne peut plus résister à la pression, il se défait de la bouteille. Le gaz s’échappe et propulse la fusée par réaction. La propulsion par réaction est une application pratique de la troisième loi de Newton : toute force a une force de même intensité et de sens opposé. La fusée se déplace vers l’avant avec la même force que celle avec laquelle le gaz s’échappe vers l’arrière.

Ce principe fait aussi que les vraies fusées décollent du sol, à la différence près que les quantités de gaz en jeu sont beaucoup plus importantes et qu’elles résultent de la combustion de carburant.

Remarque : en tant qu’enseignant, vous ne devez pas nécessairement, dans un premier temps, connaître toutes les réponses et explications. Dans cette rubrique « Idées pour l’enseignement des sciences à l’école fondamentale », il s’agit avant tout de familiariser les élèves à la méthode scientifique (question - hypothèse- expérience - observation/conclusion) afin qu’ils apprennent à l’utiliser de façon autonome. Vous pouvez, dans un deuxième temps, chercher ensemble la (les) réponse(s) / explication(s) dans des livres, sur internet ou en questionnant des experts.

Souvent, l’expérience et l’observation (étapes 2 & 3) font émerger de nouvelles questions. Prenez le temps de vous concentrer sur ces questions et de répéter les étapes 2 et 3 en prenant compte des nouvelles découvertes et des autres variables.

Que se passe-t-il si vous utilisez moins/plus de vinaigre/bicarbonate de soude ? Ou une bouteille plus petite/plus grande ?

Auteurs : Marianne Schummer, Olivier Rodesch (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), scienceRELATIONS (Insa Gülzow)

Concept : Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Révision : Tim Penning, Thierry Frentz (SCRIPT), Michèle Weber (FNR)

Télécharge cette description d'expérience dans son intégralité ou en version courte sous forme de fichier PDF.

Infobox

Le bicarbonate de soude (NaHCO3) réagit avec le vinaigre (CH3COOH) pour former du dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau (H2O) sous l’effet d’une mousse abondante. De l'acétate de sodium se forme également : NaHCO3 + CH3COOH --> CO2 + H2O + CH3COONa. Le gaz produit (CO2) fait monter la pression ) l'intérieur de la fusée. Quand le bouchon en liège ne peut plus résister à la pression, il se défait de la bouteille. Le gaz s’échappe et propulse la fusée par réaction. Selon le principe d’« action-réaction », la fusée part vers l'avant avec la même force que celle avec laquelle le gaz est expulsé vers l'arrière.

Vous pouvez aussi observer le principe de réaction lorsque vous gonflez un ballon de baudruche et que vous le relâchez. L’air s’échappe sous l’effet de la pression exercée sur l’air par le ballon étiré. Alors que le ballon se contracte, l’air s’échappe et le ballon se dirige dans la direction opposée à la direction d'expulsion.

La propulsion par réaction est une application pratique de la troisième loi de Newton. Isaac Newton était un scientifique anglais (1643-1727) qui a formulé les trois lois fondamentales, appelées lois de Newton ou axiomes de Newton. La troisième loi de Newton est aussi appelée « principe d’action-réaction », qu'on peut résumer par le principe « action égale réaction » (en latin actio est reactio). Elle stipule que les forces se produisent toujours par paires. Quand un corps A exerce une force sur un corps B (actio), le corps A subit une force de même intensité, mais de sens opposé, exercée par le corps B (reactio).

Tu peux aussi observer ce principe avec deux patineurs en ligne qui se tiennent par une corde. Si un seul des patineurs en ligne tire sur la corde, les deux patineurs se rejoignent au milieu. En tirant sur la corde, le premier patineur en ligne se dirige vers le deuxième avec la même force que celle avec laquelle le deuxième patineur en ligne est tiré vers le premier. De même, si seul le deuxième patineur en ligne tire sur la corde, les deux se rejoignent au milieu. Le même scénario se produit quand les deux patineurs en ligne tirent sur la corde. Quand on rame, les pagaies poussent l'eau vers l'arrière (actio). Le canoë se déplace vers l'avant (reactio).

La force d'attraction de la Terre a aussi une force opposée. Quand tu tiens un objet dans la main, par exemple une pièce de monnaie, tu ressens son poids grâce à la force d'attraction de la Terre (actio). La même force est exercée par la pièce de monnaie sur la Terre (reactio). Compte tenu des proportions divergentes entre la Terre et la pièce de monnaie, la force d'attraction exercée par la pièce sur la Terre est à peine perceptible.

- Construire une fusée à l’aide d’une boîte à pellicule photo : Remplissez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans une vieille boîte à pellicule photo.

- Versez un peu de vinaigre dessus, puis fermez très rapidement le couvercle et posez la boîte à l’envers, couvercle vers le bas, sur une surface solide. Attention : faites rapidement un pas de côté et ne vous tenez pas au-dessus de la boîte lorsque vous versez le vinaigre et que vous fermez la boîte. La boîte à pellicule photo se transforme en fusée et s’élève de quelques mètres.

- Construisez une fusée avec un ballon : Vous pouvez également observer le principe de propulsion lorsque vous gonflez un ballon de baudruche et que vous le lâchez.

L’air s’échappe sous l’effet de la pression exercée sur l’air par le ballon étiré. Alors que le ballon se contracte, l’air s’échappe et le ballon se déplace dans la direction opposée à la direction d’expulsion.

Le Science Center à Differdange offre des activités pédagogiques en rapport avec les gaz/de la pression qui peuvent servir d’extension à cette expérience. Vous trouverez ici les coordonnées de contact afin de vous informer sur leur offre :

Tel: (00352) 288 399-1

Site web: http://www.science-center.lu

Vous trouverez ici des liens vers des spécialistes en communication scientifique et des ateliers.

Votre établissement propose également des activités pédagogiques dans ce domaine et vous souhaiteriez que votre lien figure sur le site de science.lu ? Alors contactez-nous ici.

Au SciTeach Center les enseignants peuvent emprunter du matériel d’information, d’expérimentation et d’exposition. Ils peuvent ainsi se familiariser avec l’apprentissage basé sur la „recherche-découverte“ centré sur l’élève lors de formations continues offertes par le centre.

Alors que notre rubrique vise à permettre aux élèves de s’accoutumer à la méthode scientifique à l’aide d’instructions, le concept de l’apprentissage basé sur la recherche et la découverte consiste à donner aux élèves une plus grande liberté de création. En tant qu’enseignant, vous ne ferez que mettre un peu de matériel à disposition ou poser quelques questions. Les élèves décident ensuite eux-mêmes ce qui les intéresse ou ce qu’ils ont envie d’essayer. Votre rôle en tant qu’enseignant est de les accompagner et de les soutenir dans leur travail.

Au SciTeach Center, l’apprentissage des compétences en cours de sciences naturelles doit être encouragé. Pour ce faire, le SciTeach Center offre aux enseignants la possibilité de développer de nouvelles idées et activités pour leurs cours de sciences naturelles, en collaboration avec d’autres enseignants et le personnel scientifique du SciTeach Center. Ce travail collectif a également pour but de renforcer la confiance dans son propre cours et d’évacuer les peurs éventuelles face à des expériences libres en classe. Les réunions sont animées par des collaboratrices scientifiques de l’Université du Luxembourg et par des enseignantes.

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.