SKIN & FNR

« Ziel mir keng! » est diffusé sur RTL Tëlee après le « Wëssensmagazin Pisa ». Vous pouvez aussi visionner les épisodes sur RTL Play et sur la chaîne YouTube science.lu. https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.

Quel est le point commun entre Greta Thunberg et Elon Musk ?

Ils ont tous les deux été diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme. À la télévision, des personnages comme Monk, Rain Man ou Sheldon Cooper sont bien connus.

Mais ils représentent une forme très spécifique d'autisme, autrefois appelée syndrome d'Asperger, et véhiculent une image faussée de l'autisme.

Ils peuvent donner l'impression que toutes les personnes autistes sont très douées et/ou dotées d'une intelligence exceptionnelle. C'est effectivement le cas pour une minorité d'entre elles, mais la plupart doivent affronter une multitude de difficultés au quotidien.

Dans cet épisode de « Ziel mir keng! », nous expliquons ce qu'est l'autisme et pourquoi, ces derniers temps, le nombre de cas diagnostiqués est en hausse. Pour cette vidéo, nous avons travaillé avec la chercheuse Dr. Andreia Costa de l'Université du Luxembourg. Dans ses recherches, elle s'intéresse au recours des personnes autistes à des méthodes de camouflage pour s'adapter à la société, bien qu'il ait souvent des répercussions négatives sur leur santé mentale. Elle examine aussi dans quelle mesure le camouflage joue un rôle dans le diagnostic tardif des femmes autistes. Pour en savoir plus sur ses recherches, reportez-vous à l'interview avec Andreia Costa :

Te sens-tu souvent épuisé après avoir été entouré par beaucoup de gens ? As-tu des difficultés à maintenir le contact visuel avec ton interlocuteur ? As-tu besoin que tout soit bien ordonné ?

Il peut s'agir de signes d'autisme, mais pas forcément. Il est possible que tu sois simplement introverti, que tu présentes un trouble obsessionnel ou de l'attachement, ou que tu souffres de dépression.

Nous savons aujourd'hui que chaque cerveau fonctionne différemment, mais qu'il existe, d'un point de vue neurologique, des normes ou des moyennes. Les personnes dont le cerveau fonctionne de façon similaire à la norme sont dites « neurotypiques ». Quand il y a une grande différence par rapport à la norme, on parle de « neurodivergence ».

Les neurodivergences comprennent par exemple le TDAH, la dyslexie ou encore l'autisme.

Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Qu'est-ce que l'autisme ?

L'autisme n'est pas une maladie que l'on peut guérir. Il s'agit d'un trouble du développement psychique. Les personnes concernées présentent :

- des déficits dans la communication et l'interaction sociales

- Elles ont par exemple du mal à maintenir le contact visuel, à interpréter correctement les émotions des autres, à jouer avec d'autres enfants ou à reconnaître l'ironie et le sarcasme.

- des comportements stéréotypés et des centres d'intérêt restreints

- Elles se balancent par exemple d'avant en arrière avec tout leur corps, surtout quand elles sont stressées, réagissent de manière anormalement forte ou faible à des stimuli externes, comme la température, la lumière ou les odeurs et/ou se focalisent de façon excessive sur un sujet précis en faisant totalement abstraction du reste.

En plus de ces deux critères principaux :

- le comportement doit – et c'est très important– être présent depuis la petite enfance,

- il doit entraîner des difficultés dans la vie sociale ou professionnelle ou dans d'autres domaines de la vie pertinents,

- il ne doit pas pouvoir être expliqué par d'autres problèmes.

D'ailleurs, beaucoup de personnes autistes souffrent aussi d'autres troubles psychiques, comme le TDAH, la dépression ou l'anxiété. Et beaucoup d'entre elles présentent aussi des déficits du langage.

Autrefois, on pensait d'ailleurs que la majorité des personnes autistes ont un quotient intellectuel très faible. Des études plus récentes indiquent toutefois que la proportion de personnes autistes avec un QI normal ou élevé est plus importante qu'on ne pensait initialement.

Autrefois, on distinguait cinq formes d'autisme :

- l'autisme infantile

- le syndrome d'Asperger

- le syndrome de Rett

- l'autisme régressif

- et la catégorie « non spécifié »

De nos jours, ces catégories ne sont plus utilisées, car elles manquent de précision et se chevauchent en partie. Aujourd'hui, on parle du spectre de l'autisme.

Les personnes concernées présentent différents degrés de neurodivergence. C'est pourquoi deux personnes du spectre de l'autisme ne se ressemblent pas.

Les personnes du spectre de l'autisme ont aussi un besoin variable d'aide extérieure. On parle d'autisme de niveau 1 quand la personne se débrouille relativement bien seule et d'autisme de niveau 3 quand elle dépend entièrement d'une aide extérieure.

Comment l'autisme est-il diagnostiqué ?

L'obtention d'un diagnostic est un processus complexe et les listes d'attente sont souvent longues. Entre les premiers soupçons et le diagnostic, plusieurs mois, voire plusieurs années, peuvent s'écouler. Les personnes concernées doivent répondre à des questionnaires et se soumettre à des tests, par exemple un test où elles doivent identifier rapidement des émotions à l'aide de visages ou d'yeux. Les psychologues ou les thérapeutes du comportement interrogent aussi des personnes de l'entourage. Ils vérifient notamment si les troubles du comportement existent depuis la petite enfance. Pour finir, un psychiatre établit le diagnostic.

Un tel diagnostic est surtout important pour les personnes dont l'autisme entraîne des difficultés. Soit :

- parce qu'il engendre une souffrance personnelle,

- parce qu'il cause des difficultés à leur entourage social,

- parce que les personnes ont du mal à se débrouiller dans la société.

Un certain nombre de personnes concernées ignorent qu'elles présentent un trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'elles se sont adaptées à leur situation. Elles parviennent à se débrouiller ou leur entourage les accepte telles qu'elles sont. Il se peut aussi qu'elles rencontrent des difficultés, mais que personne n'a encore envisagé que ces dernières pourraient être dues à un trouble du spectre de l'autisme.

La chercheuse Andreia Costa de l'Université du Luxembourg l'a formulé ainsi : Les personnes autistes appartiennent à une minorité. Le monde dans lequel nous vivons, quant à lui, est conçu pour la majorité. C'est pourquoi beaucoup de situations sont difficiles pour les personnes autistes : dans les magasins, il y a trop de bruit. Nos conventions sociales sont épuisantes pour elles. La manière dont le monde du travail est structuré ne leur correspond pas, etc.

Cette situation peut entraîner des problèmes. D'une part, leur étendue dépend de la personne et de sa position sur le spectre de l'autisme. Mais, l'entourage joue aussi un rôle : si tout le monde fait preuve de compréhension et que l'entourage s'adapte, une personne autiste peut très bien se débrouiller, alors qu'une autre, présentant des caractéristiques similaires, aura besoin d'aide.

Le nombre de personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme est-il en hausse ?

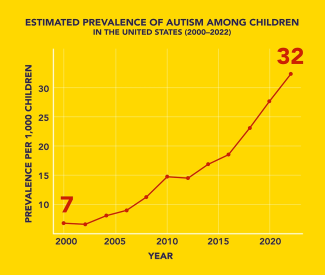

Les chiffres des États-Unis sont sans équivoque : oui !

Alors qu'en 2000, sept enfants de 8 ans sur 1 000 étaient diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme, en 2022, ils étaient déjà 32.

Illustration 1 : Estimation de la prévalence (fréquence) de l'autisme pour 1 000 enfants âgés de 8 ans aux États-Unis entre 2000 et 2022. Source: CDC.

Les statistiques d'Europe, de Corée du Sud et du Japon dressent un tableau comparable. Ces dernières années, de plus en plus de personnes sont diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme.

Mais quelle en est la raison ?

La principale explication est sans doute que de moins en moins de personnes passent entre les mailles du filet.

Et cela, pour plusieurs raisons :

- les critères de diagnostic ont changé – nous l'avons vu, autrefois, on distinguait surtout cinq catégories, aujourd'hui on parle d'un spectre entier,

- on comprend et on détecte mieux l'autisme aujourd'hui,

- les systèmes de santé se sont améliorés,

- l'opinion publique est sensibilisée à l'autisme et la stigmatisation diminue.

Alors que beaucoup de cas passaient auparavant inaperçus, de plus en plus de personnes sont aujourd'hui correctement diagnostiquées.

On peut toutefois partir du principe que l'autisme est encore sous-diagnostiqué, parce qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir un diagnostic et que tout le monde ne sait pas encore ce qu'est l'autisme.

On a longtemps pensé que l'autisme touchait principalement les garçons ou les hommes. Pourtant, c'est faux ! Des études récentes montrent que l'autisme touche bien plus de filles et de femmes que ce qu'on croyait. Elles étaient sous-diagnostiquées.

Il n'empêche que le nombre de diagnostics reste deux à quatre fois plus élevé chez les garçons et les hommes que chez les filles et les femmes.

Mis à part une meilleure détection, d'autres facteurs pourraient cependant jouer un rôle.

On estime actuellement qu'environ 80 % des cas d'autisme s'expliquent par des facteurs génétiques et que les 20 % restants sont dus à des facteurs environnementaux, comme les pesticides ou les particules fines dans l'air.

Mais ces facteurs sont-ils aussi responsables de l'augmentation du nombre de cas ? L'hypothèse liée aux particules fines, par exemple, semble peu convaincante dans ce contexte. Leur concentration dans l'air est en baisse continue depuis les années 1990. Or, le nombre d'enfants autistes est en hausse. Il est donc peu probable que les particules fines soient en cause.

Une autre hypothèse concerne l'âge plus avancé du père ou, plus généralement, des parents au moment de la naissance. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires à ce sujet.

Une autre hypothèse souvent évoquée, mais fausse, concernant la cause de l'autisme, est celle des vaccins.

Cette idée trouve son origine dans le cas bien connu d'Andrew Wakefield. En 1998, il avait affirmé dans la revue scientifique de renommée internationale The Lancet que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) provoquait l'autisme. Par la suite, beaucoup de scientifiques ont tenté de reproduire ses résultats, mais aucun n'y est parvenu. On a découvert plus tard que Wakefield avait reçu pas moins de 400 000 livres de la part de parents d'enfants autistes pour démontrer un tel lien en vue de porter plainte contre les firmes pharmaceutiques. L'étude a été retirée et un grand nombre de recherches menées depuis n'ont pas pu démontrer de lien de causalité dans ce contexte. Les traces de mercure présentes dans les anciens vaccins et l'association de plusieurs vaccins ont aussi été rejetées scientifiquement comme causes de l'autisme.

Donald Trump a récemment affirmé que le Tylenol, soit le paracétamol, provoquait l'autisme. Ce lien a aussi été réfuté par de récentes études de grande ampleur.

D'anciennes études avaient mis en évidence un lien entre la prise de médicaments contenant de l'acétaminophène (présent dans le paracétamol) et un risque légèrement accru de mettre au monde un enfant autiste. Ces études se contentaient toutefois de vérifier de manière générale si la mère avait pris du paracétamol et donné naissance à au moins un enfant autiste. Dans deux études récentes, des enfants d'une même fratrie ont été comparés : l'un avait été exposé au paracétamol pendant la grossesse et l'autre non, et aucune différence dans le risque de développer l'autisme n'a été observée (Ahlqvist et al., 2024; Okubo et al., 2025).

Conclusion

Il est vrai que de plus en plus de personnes sont diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme. Les raisons ne sont pas encore clairement élucidées, mais l'amélioration du diagnostic, une meilleure compréhension et une diminution de la stigmatisation jouent certainement un rôle important.

En faisant preuve d'ouverture et d'empathie envers les personnes autistes, nous pouvons tous contribuer à leur faciliter la vie.

Auteurs : Jean-Paul Bertemes, Michèle Weber (FNR)

Conseils et examen par les pairs : Andreia Costa (Université du Luxembourg)

Édition: Tom Weber

Présentation : Jean-Paul Bertemes, Michèle Weber (FNR)

Vidéo et illustrations : SKIN

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Infobox

DSM-5-TR, 2022

Karen McKenzie, Dale Metcalfe, Aja L. Murray, Screening for intellectual disability in autistic people: A brief report, Research in Autism Spectrum Disorders, Volume 100, 2023, 102076, ISSN 1750-9467,

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.102076. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946722001635

Brignell A, Chenausky KV, Song H, Zhu J, Suo C, Morgan AT. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD012324. DOI: 10.1002/14651858.CD012324.pub2. Accessed 16 November 2025. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children - Brignell, A - 2018 | Cochrane Library

Cui M, Ni Q, Wang Q. 2023. Review of intervention methods for language and communication disorders in children with autism spectrum disorders. PeerJ 11:e15735 https://doi.org/10.7717/peerj.15735

Wolff N, Stroth S, Kamp-Becker I, Roepke S, Roessner V. Autism Spectrum Disorder and IQ - A Complex Interplay. Front Psychiatry. 2022 Apr 18;13:856084. doi: 10.3389/fpsyt.2022.856084. PMID: 35509885; PMCID: PMC9058071. Frontiers | Autism Spectrum Disorder and IQ – A Complex Interplay

https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html

Zeidan,

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02636-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK332896/

Bai DYip BHKWindham GC, et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1035–1043. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1411 https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2737582

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-publhealth-031816-044318

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_air_emis__custom_18217272/default/table

https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2817406

https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60175-4/abstract

Demicheli V, Rivetti A, Debalini MG, Di Pietrantonj C. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD004407. DOI: 10.1002/14651858.CD004407.pub3. Accessed 16 November 2025. Vaccines for measles, mumps and rubella in children - Demicheli, V - 2012 | Cochrane Library

Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine 2014; 32(29): 3623-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24814559/

Maglione MA, Das L, Raaen L, Smith A, Chari R, Newberry S, Shanman R, Perry T, Goetz MB, Gidengil C. Safety of vaccines used for routine immunization of U.S. children: a systematic review. Pediatrics 2014; 134(2): 325-37.

Institute of Medicine. 2004. Immunization Safety Review: Vaccines and Autism. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10997.