SKIN & FNR

Video der "Ziel mir keng!"-Episode

Infos block: „Ziel mir keng!“ wird sonntagabends nach dem „Wëssensmagazin Pisa“ auf RTL Tëlee ausgestrahlt. Du kannst Dir die Folgen aber auch auf RTL Play und auf dem YouTube-Kanal science.lu ansehen: https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.

Was haben Greta Thunberg und Elon Musk gemeinsam?

Beide haben eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum erhalten. Im Fernsehen sind auch Figuren wie Monk, Rain Man oder Sheldon Cooper populär.

Sie stehen jedoch für eine sehr spezifische Form von Autismus, die früher als Asperger-Syndrom bezeichnet wurde, und vermitteln daher ein verzerrtes Bild.

Durch sie könnte man den Eindruck gewinnen, dass alle autistischen Menschen erfolgreich und/oder außergewöhnlich intelligent sind. Das trifft zwar tatsächlich auf eine Minderheit zu, doch die meisten Betroffenen haben im Alltag mit vielen Problemen zu kämpfen.

In dieser Folge von „Ziel mir keng!“ erklären wir, was Autismus ist und warum in letzter Zeit immer mehr Menschen eine Autismus-Diagnose erhalten. Für dieses Video haben wir mit der Forscherin Dr. Andreia Costa von der Universität Luxemburg zusammengearbeitet. Sie erforscht unter anderem, wie Menschen mit Autismus Camouflage-Strategien anwenden, um sich an die Gesellschaft anzupassen, wobei dies häufig negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit hat. Zudem geht sie der Frage nach, inwiefern Camouflage eine Rolle bei der verzögerten Diagnose autistischer Frauen spielt. Weitere Informationen zu ihrer Forschung findest du im Interview mit Andreia Costa:

Fühlst du dich oft wie ausgebrannt, wenn du unter vielen Menschen warst? Fällt es dir schwer, Blickkontakt zu halten? Hast du ein starkes Bedürfnis nach Ordnung?

Diese Merkmale können auf Autismus hindeuten – oder auch nicht. Vielleicht bist du einfach nur introvertiert, hast eine Bindungs- oder Zwangsstörung oder leidest an einer Depression.

Wir wissen heute, dass jedes Gehirn anders funktioniert, es jedoch aus neurologischer Sicht Normen beziehungsweise Durchschnittswerte gibt. Menschen, deren Gehirn ähnlich wie die Norm funktioniert, gelten als „neurotypisch“. Wenn sie stark von der Norm abweichen, spricht man von „Neurodivergenz“.

Zu den Neurodivergenzen zählen zum Beispiel ADHS, Dyslexie oder eben auch Autismus.

Doch was bedeutet das konkret?

Was ist Autismus?

Autismus ist keine Krankheit, die man heilen kann. Es handelt sich um eine psychische Entwicklungsstörung. Die Betroffenen:

- haben Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion

- Sie haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Blickkontakt zu halten, die Emotionen anderer richtig zu deuten, als Kinder mit anderen Kindern zu spielen oder Ironie und Sarkasmus zu erkennen.

- zeigen stereotype Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen

- Zum Beispiel schaukeln sie mit dem ganzen Körper, insbesondere in Stresssituationen, reagieren ungewöhnlich stark oder schwach auf äußere Reize wie Temperatur, Licht oder Geruch und/oder haben einen außergewöhnlich starken Fokus auf ein bestimmtes Thema, wobei sie andere Dinge völlig ausblenden.

Neben diesen zwei Hauptkriterien:

- muss das Verhalten - ganz wichtig - bereits seit der frühen Kindheit vorhanden sein,

- muss es Probleme in sozialen, beruflichen oder anderen relevanten Lebensbereichen verursachen,

- darf es nicht auf andere Probleme zurückzuführen sein.

Übrigens leiden viele Autisten auch noch an anderen psychischen Störungen wie z. B. ADHS, Depressionen oder Angstzuständen. Zudem haben viele sprachliche Defizite.

Früher ging man außerdem davon aus, dass die Mehrheit der Autisten einen sehr niedrigen IQ hat. Jüngere Studien weisen jedoch darauf hin, dass der Anteil von Autisten mit normalem oder hohem IQ höher ist als ursprünglich angenommen.

Früher wurde zwischen fünf Formen von Autismus unterschieden:

- Frühkindlicher Autismus

- Asperger-Syndrom

- Rett-Syndrom

- Regressiver Autismus

- Und „nicht näher bezeichnet“

Heute werden diese Kategorien nicht mehr verwendet, weil sie ungenau sind und sich teilweise überschneiden. Man spricht jetzt vom Autismus-Spektrum.

Die Betroffenen sind auf unterschiedlichen Ebenen mehr oder weniger neurodivergent. Deshalb gleicht keine Person auf dem Autismus-Spektrum der anderen.

Menschen auf dem Autismus-Spektrum sind auch in unterschiedlichem Maß auf Unterstützung von außen angewiesen. Man spricht von Level-1-Autismus, wenn Betroffene weitgehend selbstständig zurechtkommen, und von Level 3, wenn sie vollständig auf Hilfe angewiesen sind.

Wie wird Autismus diagnostiziert?

Eine Autismus-Diagnose ist komplex, und die Wartelisten sind oft lang. Vom ersten Verdacht bis zur Diagnose vergehen häufig mehrere Monate oder sogar Jahre. Die Betroffenen müssen Fragebögen ausfüllen und Tests absolvieren – zum Beispiel einen, bei dem sie Emotionen anhand von Gesichtern oder Augen schnell erkennen müssen. Psychologen oder Verhaltenstherapeuten befragen außerdem Personen aus dem Umfeld der Betroffenen. Sie überprüfen unter anderem, ob die Verhaltensstörungen seit der frühen Kindheit bestehen. Schließlich stellt ein Psychiater die Diagnose.

Eine solche Diagnose ist vor allem für Menschen wichtig, die aufgrund ihres Autismus Schwierigkeiten haben. Entweder

- weil es ihnen deshalb persönlich schlecht geht,

- weil sie Probleme im sozialen Umfeld verursachen,

- oder weil sie in der Gesellschaft nicht gut zurechtkommen.

Manche Betroffene wissen nicht, dass sie Autismus haben. Weil sie sich mit ihrer Situation arrangiert haben. Sie kommen irgendwie zurecht, beziehungsweise ihr Umfeld akzeptiert sie, wie sie sind. Oder sie haben Schwierigkeiten, aber bisher hat niemand erkannt, dass es sich möglicherweise um eine Autismus-Spektrum-Störung handeln könnte.

Die Forscherin Andreia Costa von der Universität Luxemburg hat es so formuliert: Autistische Menschen gehören zu einer Minderheit. Unsere Welt ist jedoch für die Mehrheit gemacht. Deshalb sind viele Dinge für autistische Menschen einfach schwierig: In Geschäften ist es zu laut, unsere sozialen Konventionen sind anstrengend für sie, und die Art, wie die Arbeitswelt strukturiert ist, passt nicht zu ihnen …

Das kann zu Problemen führen. Einerseits hängt das von der Person selbst ab und davon, wo sie sich auf dem Autismus-Spektrum befindet. Andererseits spielt aber auch das Umfeld eine Rolle: Wenn alle Verständnis zeigen und sich das Umfeld anpasst, kann es sein, dass eine autistische Person gut zurechtkommt, während eine andere mit ähnlichen Ausprägungen auf Hilfe angewiesen ist.

Gibt es immer mehr Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Diagnose?

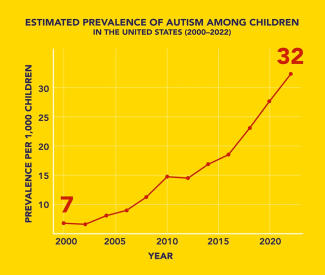

US-Daten zufolge lautet die Antwort eindeutig: Ja!

Während im Jahr 2000 noch 7 von 1.000 achtjährigen Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurden, waren es im Jahr 2022 bereits 32.

Abbildung 1: Schätzung der Prävalenz (Vorkommen) von Autismus pro 1000 Kinder im Alter von 8 Jahren in den USA von 2000 bis 2022. Quelle: CDC.

Auch Statistiken aus Europa, Südkorea und Japan zeigen ein ähnliches Bild. In den letzten Jahren werden immer mehr Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert.

Doch warum ist das so?

Der Hauptgrund ist vermutlich, dass immer weniger Menschen durchs Raster fallen.

Das lässt sich damit erklären, dass:

- sich die Diagnosekriterien verändert haben. Wir erinnern uns: Früher gab es im Wesentlichen fünf Kategorien, heute spricht man von einem ganzen Spektrum.

- wir Autismus heute besser verstehen und erkennen,

- sich die Gesundheitssysteme verbessert haben,

- es ein immer größeres Bewusstsein für Autismus und weniger Stigmatisierung gibt.

Während die Dunkelziffer früher höher war, werden inzwischen immer mehr Fälle richtig diagnostiziert.

Dennoch kann man davon ausgehen, dass Autismus weiterhin untererfasst ist, da der Diagnoseprozess sehr langwierig ist und nicht jeder weiß, was Autismus überhaupt ist.

Lange Zeit ging man davon aus, dass Autismus vor allem bei Jungen und Männern vorkommt. Das ist jedoch falsch! Aktuelle Studien zeigen, dass viel mehr Mädchen und Frauen betroffen sind als bisher angenommen. Sie waren untererfasst.

Dennoch werden derzeit immer noch zwei- bis viermal so viele Jungen und Männer wie Mädchen und Frauen diagnostiziert.

Abgesehen von der besseren Diagnostik könnten jedoch noch weitere Faktoren eine Rolle spielen.

Derzeit geht man davon aus, dass genetische Faktoren in etwa 80 % der Fälle für Autismus verantwortlich sind. Die restlichen 20 % werden auf Umweltfaktoren wie Pestizide oder Feinstaubbelastung zurückgeführt.

Aber sind sie auch für den Anstieg der Fälle verantwortlich? Die Feinstaub-Hypothese zum Beispiel erscheint hier wenig plausibel. Die Konzentration in der Luft ist seit den 1990er-Jahren kontinuierlich gesunken. Die Zahl der Kinder mit Autismus ist jedoch gestiegen. Diese Erklärung scheint daher eher nicht zutreffend zu sein.

Eine weitere Hypothese ist das höhere Alter des Vaters oder allgemein der Eltern bei der Geburt. Hier muss jedoch noch weiter geforscht werden.

Eine weitere häufig genannte, aber falsche Hypothese zur Ursache von Autismus sind Impfungen.

Ausgelöst wurde diese Diskussion durch den bekannten Fall von Andrew Wakefield. 1998 behauptete er in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet, der Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) verursache Autismus. Anschließend versuchten viele Wissenschaftler, seine Ergebnisse zu reproduzieren, doch niemandem gelang es. Später kam jedoch heraus, dass Wakefield von Eltern autistischer Kinder 400.000 Pfund erhalten hatte, um diesen Zusammenhang zu beweisen. Anschließend wollten die Eltern die Pharmaunternehmen verklagen. Die Studie wurde daraufhin zurückgezogen und viele nachfolgende Studien konnten keinen kausalen Zusammenhang nachweisen. Auch Spuren von Quecksilber in früheren Impfstoffen sowie die Kombination verschiedener Impfstoffe sind wissenschaftlich als Ursache für Autismus widerlegt.

Donald Trump hat ja vor Kurzem behauptet, Tylenol beziehungsweise Paracetamol würde Autismus verursachen. Auch dieser Zusammenhang wurde in aktuellen, groß angelegten Studien widerlegt.

Ältere Studien hatten einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Medikamenten mit Acetaminophen (dem Wirkstoff in Paracetamol) und einem leicht erhöhten Risiko für autistische Kinder festgestellt. In diesen Studien wurde jedoch lediglich pauschal betrachtet, ob die Mutter Paracetamol eingenommen und mindestens ein autistisches Kind geboren hatte. In zwei neueren Studien wurden dagegen Geschwister miteinander verglichen. Eines war während der Schwangerschaft Paracetamol ausgesetzt, das andere nicht, und es zeigte sich kein Unterschied im Risiko, Autismus zu entwickeln (Ahlqvist et al., 2024; Okubo et al., 2025).

Fazit

Ja, die Zahl der Menschen, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird, steigt. Die Ursachen sind zwar noch nicht eindeutig geklärt, aber eine bessere Diagnostik, mehr Verständnis und weniger Stigmatisierung spielen sicherlich eine große Rolle.

Wir alle können durch Offenheit und Verständnis gegenüber autistischen Menschen dazu beitragen, ihnen das Leben zu erleichtern.

Autoren: Jean-Paul Bertemes, Michèle Weber (FNR)

Beratung und Peer-Review: Andreia Costa (Universität Luxemburg)

Lektorat: Tom Weber

Präsentation: Jean-Paul Bertemes, Michèle Weber (FNR)

Video und Illustrationen: SKIN

Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Infobox

DSM-5-TR, 2022

Karen McKenzie, Dale Metcalfe, Aja L. Murray, Screening for intellectual disability in autistic people: A brief report, Research in Autism Spectrum Disorders, Volume 100, 2023, 102076, ISSN 1750-9467,

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2022.102076. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946722001635

Brignell A, Chenausky KV, Song H, Zhu J, Suo C, Morgan AT. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD012324. DOI: 10.1002/14651858.CD012324.pub2. Accessed 16 November 2025. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children - Brignell, A - 2018 | Cochrane Library

Cui M, Ni Q, Wang Q. 2023. Review of intervention methods for language and communication disorders in children with autism spectrum disorders. PeerJ 11:e15735 https://doi.org/10.7717/peerj.15735

Wolff N, Stroth S, Kamp-Becker I, Roepke S, Roessner V. Autism Spectrum Disorder and IQ - A Complex Interplay. Front Psychiatry. 2022 Apr 18;13:856084. doi: 10.3389/fpsyt.2022.856084. PMID: 35509885; PMCID: PMC9058071. Frontiers | Autism Spectrum Disorder and IQ – A Complex Interplay

https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html

Zeidan,

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02636-1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK332896/

Bai DYip BHKWindham GC, et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1035–1043. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1411 https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2737582

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-publhealth-031816-044318

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_air_emis__custom_18217272/default/table

https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2817406

https://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60175-4/abstract

Demicheli V, Rivetti A, Debalini MG, Di Pietrantonj C. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD004407. DOI: 10.1002/14651858.CD004407.pub3. Accessed 16 November 2025. Vaccines for measles, mumps and rubella in children - Demicheli, V - 2012 | Cochrane Library

Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine 2014; 32(29): 3623-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24814559/

Maglione MA, Das L, Raaen L, Smith A, Chari R, Newberry S, Shanman R, Perry T, Goetz MB, Gidengil C. Safety of vaccines used for routine immunization of U.S. children: a systematic review. Pediatrics 2014; 134(2): 325-37.

Institute of Medicine. 2004. Immunization Safety Review: Vaccines and Autism. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10997.