AdobeStock/almeera (mithilfe von KI generiert)

Bei der Aquaponik gedeihen Fische und Nutzpflanzen in einem geschlossenen Mini-Ökosystem.

Die Erde ist eigentlich eine Wasserwelt. Nur etwa 30 Prozent ihrer Oberfläche sind Land, rund 18 Prozent [Ga1] sind prinzipiell bewohnbar und auf weniger als drei Prozent wird Landwirtschaft betrieben. Kein Wunder also, dass unsere Vorfahren ihren Speiseplan mit dem bereicherten, was aus dem Wasser kommt. Sie haben das Meer auch zu einer der größten Nahrungsquelle für den Menschen gemacht. Und diese boten schon immer Fisch und Meeresfrüchte in solch rauen Mengen, dass man sie sehr lange Zeit für unerschöpflich hielt. Doch Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden wir eines Besseren belehrt. Von nun an war der Raubbau der Meere in aller Munde. Dabei hat Fisch aus ernährungsphysiologischer Sicht einige unschlagbare Vorteile gegenüber Fleisch. Fisch liefert Proteine, die unser Körper in der Regel einfacher verwerten kann. Und er enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, von denen einige wie Omega-3 essenziell für uns sind. Ähnliches gilt für andere Wasserbewohner, die unseren Speiseplan zum Teil schon seit Jahrtausenden bereichern, oder es in Zukunft weltweit auf die Teller schaffen könnten . Wie lässt sich aber nun das Dilemma zwischen einem Trumpf in wichtigen Ernährungs- und Gesundheitsfragen auf der einen und dem Raubbau an der Umwelt auf der anderen Seite lösen? Dem geht dieser vierte Teil unserer Artikel-Serie „Ernährung der Zukunft“ auf den Grund und wirft einen Blick darauf, wie Flüsse, Seen, Ozeane aber auch künstliche aquatische Lebensräume zu Puzzlesteinen für unser zukünftiges Ernährungssystem werden.

In a nutshell: Liegt die Lösung im Wasser?

- Gewässer haben schon seit zehntausenden von Jahren den Speiseplan der Menschen bereichert – für sehr lange Zeit auf nachhaltige Art und Weise.

- Mit der Industrialisierung wuchs die Nutzung des Lebensraums Wasser exorbitant. Gigantische Fangflotten mit riesigen Grundschleppnetzen durchpflügen seither die Meere und bringen immer größere Probleme wie Überfischung und Umweltzerstörung mit sich.

- Nachhaltige Fischereikonzepte versuchen, die problematischen Ansätze der industriellen Fischerei zu vermeiden und das durch Gütesiegel zu belegen. Doch das ist nicht ohne Kritik.

- Neben Fisch und traditionellen Meeresfrüchten wie Krebstieren, Tintenfischen und Muscheln bieten die Gewässer auch für uns exotischere Lebewesen mit hohem Potenzial als Nahrungslieferanten an. Seegurken, Algen und Quallen sind nur einige davon.

- Aquakulturen (kontrollierte Zucht) können helfen, den Hunger nach Fisch zu stillen und dabei die Meere zu entlasten. Sie verursachen allerdings selbst eine Reihe von Problemen – für die es aber bereits Lösungsansätze gibt.

- Die Aquaponik setzt auf Lebensgemeinschaften, die voneinander profitieren und gleich mehrere schmackhafte Zutaten für unsere Küche liefern können.

- Neben den tierischen Wasserbewohnern haben auch die Algen ein enormes Potenzial für die Ernährung der Zukunft. Sie können nicht nur direkt als Nahrungsmittel dienen, sondern auch als Dünger, Bodenaufbauhelfer und „Kuhrülpsverhinderer“ die Landwirtschaft unterstützen.

Vom Handwerk zur Industrie

Meeresgetier zu essen, begleitet die Menschheit wahrscheinlich schon von ihrem Ursprung an. Über 160.000 Jahre alt sind zum Beispiel Muschelfunde, die mit primitiven Steinwerkzeugen geöffnet wurden. Über 40.000 Jahre alt sind Reste von Hochseefischen, die in Wohnhöhlen gefunden wurden. Fanggeräte wie Harpunen oder Speere waren damals längst bekannt, wie Funde untermauern. Und davon kamen im Laufe der Geschichte noch eine ganze Menge hinzu. Die Angel, das Netz, die Reuse – mit all diesen Geräten stellten unsere Vorfahren der Nahrung aus dem Wasser nach.

Infobox

Wer an Nahrung aus dem Wasser denkt, dem kommt als erstes sicher Fisch in den Sinn. Der stellt tatsächlich auch den Löwenanteil dessen, was uns das Wasser an Nahrung bietet. Doch er ist beileibe nicht die einzige Proteinquelle. Denn Teiche, Flüsse, Seen und Meere versorgen den Menschen seit Urzeiten auch mit jenem Getier, das wir als Meeresfrüchte zusammenfassen. Darunter fällt alles, was nicht zu den Wirbeltieren zählt. Das sind in erster Linie wasserbewohnende Schnecken, Seeigel oder Muscheln. Aber auch Kopffüßer wie Kalmare und Tintenfische oder Krustentiere wie Garnelen, Langusten, Krabben oder Hummer fallen in diese Kategorie. Neben Fisch und Fleisch landeten und landen in manchen Kulturen auch Meeressäuger auf dem Teller. Wale, Walrosse und Robben waren zum Beispiel schon seit Urzeiten wichtige Beutetiere der Eskimos, zu denen die indigenen Volksgruppen des hohen Nordens wie die Inuit, die Yupik oder die Iñupiat zählen. Aber auch solche Säugetiere, die zeitweise oder dauerhaft in Flüssen und Seen leben, wurden und werden verspeist. Im mittelalterlichen Europa wurden beispielsweise der Biber und der Otter kurzerhand zu Fischen erklärt, damit man sich in der Fastenzeit an ihnen laben durfte, ohne den Zorn des christlichen Gottes hervorzurufen. Mittlerweile sind solche Praktiken obsolet und sowohl Biber als auch Otter streng geschützt. Und außerdem beherbergt der Lebensraum Wasser noch so viel mehr, mit dem wir unsere Ernährung gesund, nachhaltig und für alle ausreichend gestalten können. Algen, Seegurken oder Quallen zum Beispiel. Blue Food, nennt die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das Große und Ganze, wie ihr im Abschnitt „Mehr als Fisch, Shrimps und Co.“ nachlesen könnt.

Doch wem auch immer sie nachstellten und was auch immer sie fingen – unsere Vorfahren taten es auf nachhaltige Weise. Nicht unbedingt wegen eines hohen moralischen Verhaltenskodex, sondern eher aus praktischen Gründen. Denn erstens war die Ausrüstung lange Zeit für riesige Fischzüge wenig geeignet und zweitens waren die Arten der Haltbarmachung begrenzt. Vielmehr als trocknen, einsalzen oder räuchern stand nicht zur Verfügung. Beides änderte sich aber spätestens mit der Industrialisierung. Als die Eisenbahn das Pferd abzulösen begann, konnte die Nahrung aus dem Meer viel weiter ins Land transportiert werden. Die Erfindung von Eismaschinen und Kühlschränken minimierte das Verderbnisrisiko. Gleichzeitig konnten motorisierte Fangflotten mit riesigen Netzen die Ozeane durchpflügen – die Fangmengen stiegen und stiegen.

Die industrielle Fischerei schafft Probleme

Die Ozeane mit technischen Errungenschaften zu durchpflügen, ruft einige große Probleme hervor. Eines der präsentesten ist die Überfischung. Werden mehr Fische einer Art aus dem Meer geholt als nachwachsen können, dann schwinden die Bestände und brechen irgendwann komplett ein. Problematisch ist es auch wenn viele Jungfische in den Netzen landen, weil dadurch die übernächste Generation schon im Keim erstickt wird. Und auch der Beifang gehört zu den großen Kritikpunkten der industriellen Fischerei. So nennt man all das Getier, das sich neben der eigentlich anvisierten Beute noch im Netz befindet. Das können andere Fischarten ebenso sein wie Robben, Delfine, Haie, Schildkröten oder Seevögel. Vieles davon darf nicht an Land gebracht werden, anderes ist unrentabel. Eine große Menge Tiere wird zurück ins Meer geworfen und verendet dort: Laut Schätzungen sterben in der EU 1,7 Millionen Fische pro Jahr durch Beifang und Rückwurf. Zu den erlaubten, dokumentierten und regulierten Fängen kommen dann noch die IUU-Fänge hinzu. Das steht für illegal, unreported and unregulated fishing und macht nach Greenpeace-Schätzung rund 20 Prozent der registrierten Fangmengen aus. Solch massive Eingriffe in die Balance der Arten bringen das gesamte Ökosystem aus den Fugen.

Infobox

Zusammengenommen rund 19 Millionen Tonnen brachte der Fang auf die Waage, den Fischer auf der ganzen Welt im Jahr 1951 an Land zogen. Weitere zwei Millionen Tonnen fingen ihre Kollegen in Flüssen, Seen und Teichen. Knapp 50 Jahre später hatte sich die Fangmenge in den Ozeanen mehr als vervierfacht. Im Jahr 1997 erreichte sie mit 86 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt und schwank seither um diesen. Am häufigsten wird schon seit vielen Jahren den Sardellen (Engraulis encrasicolus), dem eher als Alaska Seelachs bekannten Pazifischen Pollack (Gadus chalcogrammus) und dem Echten Bonito (Katsuwonus pelamis) nachgestellt. Ebenfalls begehrt sind Atlantische Heringe (Clupea harengus), Makrelen (Scomber scombrus) Sardinen (Sardina pilchardus und Sardinops sagax) oder der Atlantische Kabeljau (Gadus morhua). Auch der Fang im Süßwasser steigt stetig und liegt heute bei rund 11 Millionen Tonnen. Über die Jahrzehnte hinzugekommen sind substanzielle Anteil von Fisch aus Aquakulturen. Spielten die in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts global gesehen kaum eine Rolle, so stammen heute rund 87 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte aus Aquakulturen.

Ähnliche Auswirkungen haben auch bestimmte Fangmethoden, die die Lebensräume unter Wasser zerstören. Grundschleppnetze zum Beispiel. Diese riesigen, teilweise 200 Meter breiten und mehr als einen Kilometer langen Netze reichen viele hundert Meter tief bis zum Grund der Tiefsee. Massive Stahlbalken halten sie dort, während das Schiff sie voranzieht. Damit fangen die Netze nicht nur alles ein, was ihnen nicht durch die Maschen schlüpfen kann. Sie pflügen auch den Meeresboden regelrecht um und hinterlassen tiefe Narben. Außerdem fanden Forscher heraus, dass sie die Langzeitspeicher von organischem Kohlenstoff am Meeresgrund öffnen. Denn dort werden die Überreste von Tieren und Pflanzen für viele Jahrtausende weggesperrt und damit dem Kohlenstoffkreislauf entzogen. Grundschleppnetze wirbeln diese Schichten durcheinander. Die Überreste können dann von Mikroorganismen zersetzt werden und das entstehende Kohlendioxid steigt nach oben. Mehr als die Hälfte des klimarelevanten Gases erreicht die Atmosphäre und heizt dort den Klimawandel an. Und auch die Fischereischiffe haben Einfluss auf die Umwelt. Einerseits entlassen die riesigen Dieselmotoren große Mengen an Kohlendioxid und Schadstoffen in die Atmosphäre. Andererseits stammt schätzungsweise rund die Hälfte des Plastikmülls, der in den Weltmeeren schwimmt, von den Fangflotten. Besonders problematisch daran sind die herrenlosen Netze, die für Meeresbewohner zur Todesfalle werden.

Die Lösungen für mehr Nachhaltigkeit sind bekannt

Weniger Fisch und Meeresfrüchte zu essen, wäre sicher eine naheliegende Lösung für viele der angesprochenen Probleme. Und das wird auch hier und da gefordert. Doch beileibe nicht jedem Menschen auf der Welt ist es möglich, seine Nahrungsmittel nach Lust, Laune und Gewissen zu wählen. In vielen wenig entwickelten Ländern sind Eiweißlieferanten aus dem Meer überlebenswichtige Proteinlieferanten. Nicht zu vergessen, dass in diesen Ländern die Fischerei einen großen Teil der Arbeitsplätze stellt.

Natürlich muss man auch beim Fischfang unterscheiden – und zwar zwischen Selbstversorgern, kleinen Fischereiunternehmen und den hochindustrialisierten Fangflotten. Die oben beschriebenen Probleme gehen vor allem auf das Konto der Letztgenannten. Damit bietet sich natürlich auch ein Lösungsansatz. Durch internationale Regelungen und vor allem deren wirksame Kontrolle können Maßnahmen für eine nachhaltige Fischerei etabliert werden. Doch was bedeutet das konkret? Die eingesetzten Fangmethoden dürfen keine Lebensräume im Meer beschädigen oder zerstören. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass möglichst wenig Beifang anfällt. Außerdem dürfen die einzelnen Meeresgebiete nicht überfischt werden. Und es muss gewährleistet sein, dass junge Fische die Chance zur Fortpflanzung haben. Das umzusetzen, sollte eigentlich kein Hexenwerk sein. Die Europäische Union hat beispielsweise all das in ihre Gemeinsame Fischereipolitik aufgenommen. Damit daraus aber anwendbares Recht wird, müssen die einzelnen Länder tätig werden.

Das ist nicht immer einfach, da die verschiedensten Interessen Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess haben. Und dazu zählen neben dem Schutz der Meere und der Sicherung der Fischbestände auch der Schutz der Fischerei und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Allerdings sind Gesetze und Verordnungen nicht das einzige Steuerelement, das die Fischerei nachhaltiger machen kann. Auch die Verbraucher können die Branche bis zu einem gewissen Grade lenken, indem sie beim Kauf bewusst zu Waren aus nachhaltiger Fischerei greifen. Wird diese mehr nachgefragt, folgt ihr nach den Regeln der Marktwirtschaft auch das Angebot – sprich, für Unternehmen lohnt es sich dann mehr, den Vorgaben nachhaltiger Fischerei zu folgen. Dadurch können diese Unternehmen gegen „Billiganbieter“ bestehen, die es mit der Nachhaltigkeit nicht so genau nehmen.

Die Konsumentscheidung soll dabei durch Gütesiegel unterstützt werden. Zu den bekanntesten zählen das MSC-Siegel des Marine Stewardship Council, ASC-Siegel des Aquaculture Stewardship Council, das EU-Bio-Siegel für Aquakulturen oder die Naturland-Siegel. Allerdings stehen diese Siegel auch immer wieder in der Kritik. Vor allem die Umweltschutzorganisation Greenpeace erhebt regelmäßig Vorwürfe gegen sie. Dabei geht es im Kern fast immer darum, dass die Vorgaben der verschiedenen Siegel den Umweltschützern nicht weit genug gehen. Auch wenn diese Argumente nicht von der Hand zu weisen sind, könnten sie im Zweifel die Idee hinter den Gütesiegeln torpedieren. Sicher könnte ein Teil der Verbraucher dadurch sensibilisiert werden und Forderungen nach strengeren Siegeln an die Politik herantragen. Auf der anderen Seite könnte das aber auch zu einer Verunsicherung führen, sodass ein anderer Teil der Verbraucher bei seiner Konsumentscheidung gar nicht mehr auf Fischerei-Siegel achtet.

Mehr als Fisch, Shrimps und Co.

Auch wenn Fische und Meeresfrüchte den Löwenanteil unter den Nahrungsmitteln aus dem Wasser ausmachen, sind sie doch beileibe nicht die einzigen, die es zu betrachten lohnt. Im Jahre 2021 haben Forscher nachgezählt und beinahe 3.000 Arten aus dem Wasser identifiziert, die unseren Speiseplan bereichern und wichtige Nährstoffe bereitstellen können. In der Aufzählung der Wissenschaftler finden sich neben Fischen, Krebstieren, Tintenfischen und Muscheln auch verschiedenste Wasserpflanzen, Algen, Insekten und Seegurken. Ähnlich sehen es auch die Vereinten Nationen. So hat deren Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO alle potenziellen Nahrungsmittel aus dem Wasser unter dem Begriff Blue Food zusammengefasst und setzt nun auf eine „Blaue Transformation“.

Dabei ist vieles davon gar nicht so neu, wie ein Bummel durch das wuselige Treiben in den Garküchen oder entlang der vollgepackten Regale in den Lebensmittelläden in Asien zeigt. Seegurken zum Beispiel. Die wurstförmigen Tiere sind mit den Seeigeln verwand und ihre knapp 1.700 Arten bevölkern den Meeresboden bis hinab in die Tiefsee. Die kleinsten messen nur rund einen Millimeter. Die größten überragen mit zweieinhalb Metern jeden Menschen mühelos.

Ein Skelett haben sie nicht wirklich. Stattdessen zieht sich ein Muskelschlauch durchs ganze Tier. Als Staubsauger der Meere ziehen einige von ihnen Sedimente vom Meeresgrund in sich hinein, filtern alles Verwertbare heraus und scheiden den Sand am Ende wieder aus. Andere Seegurken filtern Plankton aus dem Wasser. In vielen asiatischen Ländern sind sie schon lange eine Delikatesse. Auch wenn wir Europäer uns wahrscheinlich erst einmal an ihren Anblick gewöhnen müssen, sind sie doch eine wertvolle Proteinquelle und liefern wichtige Spurenelemente.

Ebenfalls aus Asien kommt der Kaviar der Meere. So nennt man Meerestrauben (Caulerpa lentillifera), eine Art von Algen, die kleine, salzwassergefüllte Kügelchen bildet. Neben Proteinen und ungesättigten Fettsäuren glänzen sie mit sekundären Pflanzenstoffen wie Antioxidantien. Roh gegessen, bereichern sie in China, Japan und Vietnam schon länger den Speiseplan. Bei uns sind sie hingegen noch kein offizielles Nahrungsmittel.

Links: Seegurke (Holothuria floridana; Foto: seanpmyers via Wikimedia Commons); Rechts: Meerestrauben (Foto: djpmapleferryman via Wikimedia Commons).

Und auch die Quallen, die wir allenfalls als Störenfriede bei unserem wohlverdienten Badeurlaub empfinden, stehen in Asien auf dem Speiseplan. Und könnten auch den Sprung in die westliche Welt schaffen. Denn während das sich ändernde Klima vielen Wasserlebewesen zusetzt, blühen Quallen geradezu auf. Viele Arten profitieren vom Klimawandel und vermehren sich sprunghaft. Ihrem Weg in unsere Küchen stehen allerdings ihr Aussehen und ihr Image im Wege. Tatsächlich macht Wasser den allergrößten Teil dieser glibberigen Lebewesen aus. Nur drei Prozent sind Nährstoffe. Doch die haben es in sich. Die Zusammensetzung ähnelt Fisch, Shrimps und Co. Zur Versorgung mit Aminosäuren, ungesättigten Fetten und Mineralstoffen sind sie ideal. Und bis wir uns an die Qualle im Salat gewöhnt haben, ließen sich ihre Nährstoffe auch in Pulverform konsumieren.

Sowas wie Landwirtschaft, nur im Meer

Dass uns der Raubbau der Meere auf die Füße fällt, haben wir schon vor einer ganzen Weile erkannt. Und auch, dass die Ressourcen der Ozeane nicht unendlich sind, ist mittlerweile klar. Die Zucht ist da der logische Schluss und die betreiben wir in Form der Aquakultur schon lange. Am bekanntesten ist wohl die Teichwirtschaft. Die gewann vor allem im mittelalterlichen Europa an Bedeutung, als die Teiche von Wassermühlen mit Karpfen besetzt wurden. Die weideten die Gewässer ab und brauchten nur hin und wieder ein wenig zusätzliches Futter. Anders sieht es bei Forellen aus, die zwar ebenfalls in künstlich angelegten Gewässern gedeihen, aber rein durch Fütterung ernährt werden. Mittlerweile wurden sich solche Kulturen auch auf das Meer ausgeweitet. Die bekanntesten Marikulturen, wie man die Fischzucht im Meer nennt, dürften wohl die lachsgefüllten Netzgehege in den norwegischen Fjorden sein.

Traditionelle Teichwirtschaft. Foto: Antje Kraemer.

Doch nicht nur Fische wurden und werden gezielt gezüchtet. Vor über zweieinhalb Tausend Jahren züchteten die Griechen schon Austern auf Tonscherben im Meer. Die Römer führten diese Art der Aquakultur weiter und heute verbinden wir vor allem Frankreich mit der Auster. Auch Miesmuscheln, Kammmuscheln und Venusmuscheln wurden und werden in Aquakulturen gezüchtet. Darüber hinaus wächst auch die Zucht von Algen stetig, was uns in einem späteren Abschnitt noch beschäftigen wird.

Auch wenn die räumlich konzentrierte Zucht von Meerestieren dazu beitragen kann, sowohl den Hunger nach Fisch zu stillen als auch den Meeren eine Verschnaufpause zu verschaffen, ruft die Aquakultur selbst einige neue Probleme hervor. So kann die Konzentration vieler Individuen auf einem Gebiet zusammen mit der notwendigen Fütterung zur Eutrophierung des Gewässers führen – das heißt, durch herabsinkende Futterreste und den Kot der Tiere werden mehr Nährstoffe ins Wasser eingetragen, als für ein gesundes Gleichgewicht gut sind. Außerdem sind große Mengen einer Tierart auf kleinem Raum anfälliger für Krankheiten und Parasiten wie zum Beispiel Lachsläuse. Die können auch auf angrenzende Wildbestände übergreifen. Wirkt man dem mit Medikamenten entgegen, stellt dies wiederum einen tiefen Eingriff in den Lebensraum dar. Ähnlich verhält es sich mit manchen Erntemethoden, die Einfluss auf den Meeresboden im Gebiet der Aquakultur haben. Und last but not least kann auch die gezüchtete Art selbst zum Problem werden – nämlich dann, wenn sie außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes gezüchtet wird. Entkommen sie dort aus den bewirtschafteten Gebieten, konkurrieren sie mit einheimischen Arten und können diese verdrängen. Darunter leiden die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht.

Infobox

Manchmal sind eingeschleppte Arten aber nicht nur selbst ein Problem, sondern gleichzeitig auch die Lösung für ein anderes. Zum Beispiel der Marmorkrebs. Wie man der eingeschleppten Tierart Herr werden könnte, dafür haben Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) eine köstliche Lösung gefunden. Dass Forscher, die sich mit dem Krebsleiden beim Menschen befassen, plötzlich Krebstiere züchten, klingt erstmal komisch. Doch es ist nicht abwegig. Denn der Marmorkrebs ist ein Modellsystem, mit denen Forscher die Entstehung von Tumoren untersuchen. Dazu prädestiniert ihn die Tatsache, dass er sich durch Klonen vermehrt. Alle Tiere stammen von einer einzigen Mutter ab und haben damit erstmal alle auch die gleichen Gene. Trotzdem können sich die einzelnen Tiere innerhalb weniger Monate an alle möglichen Umweltbedingungen anpassen. Möglich machen das epigenetische Mechanismen. Das sind so etwas wie Schalter für die einzelnen Gene. Und hier liegt die erste Parallele zu den Tumoren. Die zweite liegt im nahezu unkontrollierten Wachstum. Ursprünglich stammen die Tiere aus Florida und Georgia in den USA. Doch mittlerweile überrennen sie die Seen auf der ganzen Welt. Die Krebsforscher haben nun das Startup Merall Bio gegründet. Dort züchten sie die Tiere in geschlossener Aquakultur, sodass nicht noch mehr in die Umwelt entkommen. Und sie verwerten die Krebse vollständig. Das Fleisch lässt sich zum Beispiel zu Pastasoße verarbeiten. Das Chitin aus dem Panzer wird zum Ausgangsstoff für Bioplastik und das rote Astaxanthin, das ebenfalls im Panzer steckt, ist als Antioxidans und Farbstoff in der Lebensmittelindustrie sehr begehrt.

Die Herausforderungen müssen dabei aber keine Ausschlussgründe für Aquakulturen sein. Denn viele der benannten Probleme können durch die richtigen Maßnahmen gelöst werden. So entscheidet zum Beispiel die Wahl zwischen intensiver und extensiver Aquakultur über den Nährstoffeintrag ins Gewässer. Wird bei der intensiven Variante Futter im Wasser verteilt, leben die Tiere bei der extensiven Form von dem, was das Gewässer von Natur aus hergibt. In geschlossenen Systemen lassen sich hingegen viele der Probleme durch technische Maßnahmen wie zum Beispiel Filtersysteme lösen. Solche „landgestützten Haltungssysteme“ eignen sich zum Beispiel für die Garnelenzucht. Andere Systeme setzen hingegen auf Vielfalt statt Monokultur.

Das nennt sich integrierte Produktionssysteme. Im Mittelpunkt stehen damit Lebensgemeinschaften, die sich gegenseitig positiv beeinflussen. Solche Polykulturen können zum Beispiel aus Seetang und Muscheln bestehen, die zusammen an Seilen im Meer angebaut werden. In diesem Fall bindet der Seetang Kohlendioxid, was das umliegende Wasser entsäuert. Das tut den Schalentieren gut, deren Gehäuse unter zu viel gelöster Kohlensäure leiden würde. Am Ende können sowohl die Muscheln als auch der Seetang geerntet und genutzt werden. Bei solchen Systemen verschwimmen schon die Grenzen zu dem, was uns im nächsten Abschnitt beschäftigen wird – die Aquaponik.

Jeder hilft jedem – die Aquaponik

Lebensgemeinschaften stehen auch im Mittelpunkt der Aquaponik. Dieses Kunstwort setzt sich zusammen aus Aquakultur und Hydroponik. Während ersteres auf die Zucht von Meerestieren verweist, krallen sich bei der Hydroponik die Wurzeln von Nutzpflanzen wie Salat, Erdbeere oder Tomaten nicht in die Erde, sondern hängen vollständig im Wasser ersetzt. Die Aquaponik will die Vorteile beider Formen kombinieren: Fische und Nutzpflanzen gedeihen in einem geschlossenen Mini-Ökosystem (oder seltener in offenen Teichen), in dem sie sich gegenseitig ernähren.

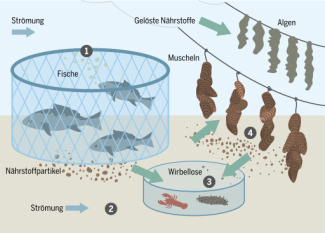

Links: Fischzucht für atlantischen Lachs auf den Färöer Inseln. Foto: Erik Christensen (via Wikimedia Commons). Rechts: Funktionsweise von Aquakultur. Werden Zuchtfische in Netzen oder Käfigen gehalten und aktiv gefüttert 1, überdüngen ihre Ausscheidungen in der Regel die Umgebung. Verhindert werden kann dies, wenn weitere Organismen in Strömungsrichtung 2 gehalten werden, welche die Ausscheidungen verwerten. In Käfigen gehaltene Garnelen, Krebse oder Seegurken 3 fressen absinkende Kot- und Futterpartikel. Muscheln 4 filtern kleinere Partikel heraus. Und deren Ausscheidungen kommen wiederum den Algen und Wirbellosen zugute. Foto: Petra Böckmann (via Wikimedia Commons)

Bekannt sein dürfte hier vor allem der „Tomatenfisch“, der im Wissenschaftsjahr 2012 durch die Presse geisterte. Bei dem Projekt des Leibnitz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei wurden Fischzucht und Anbau von Tomaten kombiniert. Die Hinterlassenschaften der Wasserbewohner lieferten dabei den Dünger für die leuchtend roten Früchte. Einen Schritt weiter geht das Projekt CUBES Circle, das zu einem der Konsortien des BMBF-Projekts „Agrarsysteme der Zukunft“ gehört. Auch in diesem Aquaponik-System liefern Fische den Dünger für Nutzpflanzen. Um die Effizienz solcher Systeme zu steigern, bilden die Pflanzenreste hier die Nahrungsgrundlage für Insekten. Diese wiederum werden zu Futter für die Fische. Als Produktionsmodule, so die Vision, könnten sie sich in die Städte der Zukunft einfügen und als geschlossenes, hocheffizientes System verschiedene Lebensmittel direkt vor der Haustür bereitstellen.

Video über den Tomatenfisch und Aquaponik vom Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).

Algen

Algen als Nahrungsmittel haben wir bereits weiter oben kurz angerissen. Und auch wenn man damit vielleicht zuerst die Nori-Algen einer Sushi-Rolle oder den Wakame-Algensalat beim all-you-can-eat Buffet des Asia-Restaurants um die Ecke verbinden mag, haben Algen auch in Europa eine lange Tradition in Schüssel und Teller. Seetang – wie man jene Algen nennt, die am Meeresboden wurzeln und ganze Wälder bilden können – war schon vor vielen Jahrhunderten eine Hauptzutat einer irischen Suppe. Laverbread, ein Aufstrich aus Purpurtang, wird heute noch gegessen. Auch auf Island waren verschiedene Arten Seetang lange Zeit vom Speiseplan nicht wegzudenken.

Wurden die Algen früher vor allem gesammelt, stammt ein Großteil davon heute aus Aquakulturen. Um die elf Millionen Tonnen beläuft sich die Ernte im Jahr. Das landet natürlich nicht alles auf unseren Tellern. Denn Algen lassen sich auch zu Düngemitteln verarbeiten, zu Kosmetikprodukten veredeln oder als Tierfutter verwenden.

Infobox

Die Böden sind das wichtigste Produktionsmittel in der Landwirtschaft. Doch sie leiden unter intensiver Bewirtschaftung. Chemische Dünger verändern den pH-Wert des Bodens. Viele Bakterien fühlen sich dann nicht mehr wohl, können ihre Funktion nicht mehr erfüllen oder sterben ab. Da diese Mikroorganismen aber die wesentlichen Bodenfunktionen übernehmen, gerät damit das gesamte System aus den Fugen. Die Böden erodieren. Die Erträge lassen nach. Ein Biotech-Startup aus Berlin hat dafür eine Lösung gefunden. Mikroalgen. Diese züchtet das Unternehmen Alganize in einem Bioreaktor und verarbeitet sie zu einer Flüssigkeit. Es sind vor allem die Stoffwechselprodukte der Algen wie zum Beispiel Vitamine, Phytohormone, Aminosäuren oder reduzierte Zucker, die die Mikroorganismen im Boden wieder aufpäppeln. Und auch die winzigen Algen selber schwimmen noch in der Suspension. Im Boden wirken sie wie kleine Schwämme und erhöhen damit dessen Wasserspeicherfähigkeit. Außerdem verkleben durch ihre gallertartige Konsistenz die Sandpartikel miteinander. Die dadurch entstehenden Hohlräume sind für physikalische und biochemische Prozesse im Boden ebenfalls sehr wichtig.

Auch wenn die schwarzbunte Kuh auf der Weide es wohl nicht weiß – sie ist ein nicht zu unterschätzender Lieferant von Treibhausgasen. Denn Tag für Tag setzt sie Methan frei. Das meiste davon rülpst sie in die Luft und dort heizt es die Atmosphäre sehr viel stärker auf als Kohlendioxid. Eindämmen könnte das eine uralte Praxis, die bereits im antiken Griechenland und auf Island bekannt war. Dort ließ man Kühe in Wassernähe weiden, sodass sie sich am angeschwemmten Seetang laben konnten. Jüngste Untersuchungen haben nun herausgefunden, dass die Futterquelle aus dem Meer nicht nur zur Gesundheit der Tiere beiträgt, sondern auch den Methanausstoß signifikant reduziert. Etwa 37 Prozent weniger Klimagas würden emittiert, fanden die Forscher heraus. Ihre Kollegen testeten verschiedene Algenarten und fanden darunter eine, die sogar 90 Prozent des Methanausstoßes verhindern könnte – zumindest im Reagenzglas.

Autor: Kai Dürfeld (für scienceRELATIONS - Wissenschaftskommunikation)

Redaktion: Michèle Weber, Gideon Giesselmann (FNR)

Infobox

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/erde/22132

https://www.die-pflanzenschuetzer.de/fakten/landwirtschaft-weltweit/

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/32214/nahrungsquelle-meer/

https://www.nature.com/articles/nature06204

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1207703

https://sustainablefisheries-uw.org/global-fisheries-beautifully-illustrated-mapped/

https://www.stiftung-meeresschutz.org/themen/fischerei/industrielle-fischerei/

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/meere/fischerei/piratenfischer-beutezuege-ausser-kontrolle

https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/meere/fischerei/fangmethoden

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825219305720

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03371-z

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2023.1125137/full

https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/nachhaltige-fischerei

https://www.fishforward.eu/de/people/

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03917-1

https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc0459en

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055790316303372?via%3Dihub

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/essen-and-trinken/trueffel-der-meere-76841

https://www.aquakulturinfo.de/muscheln

https://www.mdpi.com/2075-1729/13/1/209

https://www.aquakulturinfo.de/haltungsformen-produktionssysteme

https://theconversation.com/how-farming-giant-seaweed-can-feed-fish-and-fix-the-climate-81761

http://www.tomatenfisch.igb-berlin.de/

http://marutokunori.jp/en/about/

http://www.biothemen.de/Qualitaet/algen/wakame-nori-kombu.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878450X18301173?via%3Dihub