AdobeStock/Louis-Photo

Jedes Jahr sterben rund 1100 Personen in Luxemburg an Krebs.

Ein dunkler Fleck auf der Haut, der seine Form verändert. Eine Verhärtung in der Brust. Ein Knoten am Hals, der nicht mehr verschwindet. Oder der Arzt, der nach der Blutuntersuchung sagt: „Da stimmt etwas nicht.“ Viele Krebserkrankungen machen sich erst spät durch Beschwerden bemerkbar. Manchmal spüren Betroffene lange nichts – bis sie plötzlich ein Knoten ertasten, sich die Haut auffällig verfärbt oder es zu unerklärlichem Gewichtsverlust kommt.

Dann folgt die Diagnose: Krebs. Ein Wort, das Angst auslöst. Denn es bedeutet, dass im eigenen Körper Zellen außer Kontrolle geraten sind. Zellen, die nicht aufhören zu wachsen. Die gesundes Gewebe verdrängen. Die das, was Leben sichert - nämlich die ständige Erneuerung der Zellen - , in eine unter Umständen tödliche Bedrohung verwandeln. Laut Schätzungen der International Agency for Research on Cancer (IARC) erkrankt weltweit jeder fünfte Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs und etwa einer von neun Männer bzw. eine von 12 Frauen stirbt daran. Damit gehört die Krankheit zu den wichtigsten Themen der modernen Medizin.

In Luxemburg war Krebs im Jahr 2022 bei 1099 Menschen die Hauptursache für ihren Tod. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache, nach Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Doch wie kommt es überhaupt so weit? Was sind die Mechanismen, die zu Krebs führen? Warum bekommen manche Menschen Krebs – und andere nicht? Und: Wie gut sind heute die Heilungschancen? Die Forschung kennt zwar schon viele Antworten auf diese und ähnliche Fragen; aber viele Fragen sind auch noch offen. Klar ist: Krebs ist nicht einfach „Schicksal“. Neben dem Zufall spielen auch das Alter, die Gene, die Umwelt und vor allem der Lebensstil eine Rolle.

Gleichzeitig gibt es gute Nachrichten: Viele Krebsarten lassen sich inzwischen erfolgreich behandeln – vor allem, wenn sie früh erkannt werden. Und auch die Forschung macht stetig Fortschritte. Dieses Wissen hilft, der Angst etwas entgegenzusetzen. Wir haben das Thema auch in einem kurzen "Ziel mir keng!"-Video behandelt. Dieser Artikel liefert mehr Hintergrundinformationen und Details.

Was ist Krebs?

Unser Körper besteht aus Billionen von Zellen. Jede einzelne Zelle hat eine bestimmte Aufgabe: Sie sorgt dafür, dass unser Herz schlägt, unsere Muskeln arbeiten oder unsere Haut sich erneuert. Damit das funktioniert, folgt jede Zelle einem festen Plan: Sie wächst, teilt sich, erfüllt ihre Funktion – und stirbt, wenn sie alt oder beschädigt ist. An ihrer Stelle entsteht eine neue, gesunde Zelle.

Doch manchmal gerät dieser Ablauf aus dem Gleichgewicht. Dann hält sich eine Zelle nicht mehr an die Regeln. Sie teilt sich unkontrolliert. Und ihre Nachfolgezellen auch. Das ist Krebs. Krebs sind also Zellen im eigenen Körper, die außer Kontrolle geraten. Was diese Zellen so gefährlich macht: Sie ignorieren alle Signale, die ihnen normalerweise sagen würden, wann sie sich nicht mehr vermehren sollen. Die unaufhörlich sich teilenden Zellen können fatale Auswirkungen auf den Organismus haben (s. "Was Krebs so gefährlich macht"). Und sie können sich sogar so verändern, dass das Immunsystem sie nicht mehr als fehlerhaft erkennt.

Wichtig zu wissen: Krebs ist nicht eine einzige Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für eine große Vielfalt an Tumorarten. Je nach betroffenem Gewebe, genetischen Veränderungen und biologischen Eigenschaften unterscheiden sich diese Krebsformen zum Teil erheblich – in ihrer Entstehung, ihrem Verlauf und auch darin, wie gut sie sich behandeln lassen.

Wenn Körperzellen außer Kontrolle geraten - wie Krebs entsteht

Krebs beginnt fast immer mit einer einzigen Zelle, in der etwas schiefgeht. Jede Zelle enthält einen Bauplan, den sie normalerweise präzise umsetzt: das Erbmaterial in Form von DNA. Es regelt, wann sich die Zelle teilen darf, wann sie wächst, wann sie damit aufhören muss. Und auch unter welchen Umständen sie sterben muss. Bei jeder Teilung wird dieser Bauplan kopiert – dabei können allerdings Fehler entstehen: Mutationen.

Die meisten Mutationen bleiben folgenlos. Spezialisierte Reparaturmechanismen korrigieren sie sofort. Allerdings entgeht manchmal ein solcher Fehler der Kontrolle. Das ist nicht zwangsläufig ein Problem. Oftmals verändern Mutationen gar nichts oder nicht viel. Unentdeckt von einem Reparaturmechanismen bleibt der Fehler einfach in der DNA erhalten. Wird die Mutation erkannt, kann das - als Schutz vor möglichen Folgen - zum programmierten Tod der Zelle führen, der sogenannten Apoptose. Falls nicht, wird der genetische Kopierfehler bei der nächsten und den folgenden Zellteilungen wieder kopiert. Neue kommen hinzu. So häufen sich dann über die gesamte Lebenszeit die Mutationen in den Zellen. Meist ohne irgendeine Auswirkung. Manchmal aber schon.

Besonders gefährlich wird es, wenn ausgerechnet ein Gen von einer Mutation betroffen ist, welches das Zellwachstum steuert, die Zellteilung kontrolliert oder die Apoptose auslöst. Dann wird die Zelle zur Krebszelle. Während ihrer zahlreichen, nicht endenden wollenden Teilungen sammeln sich weitere genetische Veränderungen an, die das Problem oft noch verstärken. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Krebszellen ist es z. B., nicht mehr vom Immunsystem erkannt und zerstört zu werden. Mehr dazu im Abschnitt „Was Krebs so gefährlich macht“.

Mutationen entstehen also einerseits zufällig bei jeder Zellteilung, andererseits durch vererbte Gene und äußere Einflüsse, auf die wir später eingehen. Ein einzelner Fehler reicht meist nicht aus, um eine gesunde Zelle zur Krebszelle zu machen. In der Regel müssen sich mehrere oder viele Mutationen ansammeln, bis die körpereigene Kontrolle versagt – und eine Zelle beginnt, sich ungebremst zu vermehren. Und auch dann hat der Körper noch eine zweite Verteidigungslinie: das Immunsystem erkennt in der Regel Krebszellen als fremd an und zerstört sie. So kann Krebs unter Umständen lange vom Körper in Schach gehalten werden und unbemerkt bleiben.

Was Krebs so gefährlich macht

Krebs ist mehr als nur unkontrolliertes Zellwachstum. Was die Krankheit so bedrohlich macht, sind seine Folgen: Aggressive Krebszellen halten sich nicht nur nicht an die Regeln des Körpers und wachsen, wo sie nicht sollen - sie zerstören dabei gesundes Gewebe. Um zu überleben und weiterzuwachsen, entwickeln sie raffinierte Strategien. So locken viele Tumore neue Blutgefäße an, um sich selbst mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Dabei drängen sie gesunde Zellen buchstäblich an den Rand. Denn je größer ein Tumor wird, desto stärker schränkt er die Funktion des betroffenen Organs ein.

Noch gefährlicher wird es, wenn sich Krebszellen vom Ursprungsort lösen, in Blut- oder Lymphgefäße eindringen und sich im Körper ausbreiten. So entstehen Metastasen – Tochtergeschwülste in anderen Organen. Sie können gleichzeitig an mehreren Stellen Schaden anrichten, was viele Organe schädigt und eine Behandlung deutlich erschwert.

Hinzu kommt: Krebszellen verändern sich ständig. Sie passen sich an ihre Umgebung an, tarnen sich vor dem Immunsystem – oder manipulieren es sogar. Manche Tumoren senden Botenstoffe aus, die eigentlich schützende Immunzellen in eine Art Schläferzustand versetzen. So kann der Krebs ungestört wachsen, während die körpereigene Abwehr nichts bemerkt.

Haben die Krebszellen diese Eigenschaften errungen, ist es sehr schwierig, ihn noch erfolgreich mit Therapien zu bekämpfen.

Krebsrisiken: Zufall, Alter, Gene und …

Mutationen im Erbmaterial sind also die Ursache dafür, dass Zellen sich unkontrolliert teilen – und Krebs mit all seinen Folgen entsteht. Doch was löst diese Veränderungen im Erbmaterial aus? Warum bekommen manche Menschen Krebs und andere nicht? Die Antwort ist komplex. Grob lassen sich vier wesentliche Gründe unterscheiden: Zufall, Alter, genetische Veranlagung und äußere Risikofaktoren, die sich vor allem aus dem Lebensstil ergeben.

Ein Teil der Krebsmutationen entsteht rein zufällig, wenn die Reparaturmechanismen gegen Mutationen ausnahmsweise versagen. Wie groß dieser Anteil ist, wird von Wissenschaftlern noch erforscht und diskutiert. Vor allem bei Prostata-, Hirn- oder Knochenkrebs scheint der Zufall eine dominante Rolle zu spielen (Tomasetti et al., zitiert nach Quarks). Bei anderen Krebsarten ist der Einfluss des Zufalls kleiner, wie z. B. bei Lungenkrebs.

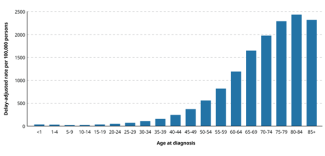

Weil sich über ein ganzes Leben hinweg Milliarden von Zellen teilen, sammeln sich im Erbmaterial nach und nach Fehler an. Irgendwann sind auch Mutationen oder Kombinationen von Mutationen dabei, die Krebs auslösen. Deshalb steigt mit dem Alter das Risiko für eine Krebserkrankung deutlich an, vor allem ab 50. Außerdem wird unser Immunsystem mit zunehmendem Alter schwächer – also auch unsere zweite Verteidigungslinie gegen Krebszellen.

Inzidenzraten nach Alter bei der Diagnose, alle Krebsarten, alle Ethnien, beide Geschlechter, 2018-2022. Quelle: SEER-Inzidenzdaten, November 2024 Vorlage (1975-2022), SEER 21-Register. Credit: National Cancer Institute.

In etwa fünf bis zehn Prozent aller Fälle lässt sich eine genetische Vorbelastung nachweisen. Das bedeutet: Die Betroffenen tragen von Geburt an bestimmte Veränderungen in ihren Genen, die das Risiko für Krebs deutlich erhöhen. Bei solchen familiären Risiken kann eine genetische Beratung helfen, individuelle Strategien zur Früherkennung oder Prävention zu entwickeln.

Infobox

Durch die Schauspielerin Angelina Jolie haben die Gene BRCA1 und BRCA2 Bekanntheit erlangt (BRCA steht für Breast Cancer, also Brustkrebs). Eigentlich sind es Reparaturgene, die Mutationen bei Zellteilungen etwa in Brust oder Eierstock unschädlich machen. Bei manchen Menschen können sie das wegen vererbter Mutationen in einem der BRCA-Gene nicht mehr in ausreichendem Maße. Die betroffenen Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs. Angelina Jolie trägt diese erbliche Veränderung im BRCA1-Gen und entschied sich daher für eine vorsorgliche Brustentfernung.

… vor allem der Lebensstil

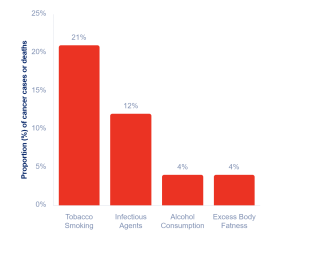

Wer Krebs verhindern will, muss die Auslöser für Krebs kennen. Die Wissenschaft weiß heute viel darüber, welche Aspekte unseres Lebensstils Krebs begünstigen – und welche wir beeinflussen können. Laut dem Cancer Atlas sind 50% aller Krebserkrankungen vermeidbar, und 40% der Todesfälle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass sich 30 % bis 50 % aller Krebserkrankungen durch Vorbeugung verhindern ließen.

Ganz oben auf der Liste steht das Rauchen. Keine andere Einzelursache fordert weltweit so viele Krebstote. In Luxemburg sind ebenfalls etwa 20 Prozent aller Krebsneuerkrankungen dem Tabakrauchen zuzuschreiben. Beim Lungenkrebs ist der Zusammenhang besonders deutlich. Doch auch bei Krebsarten wie Blasen-, Bauchspeicheldrüsen- oder Speiseröhrenkrebs spielt Tabakrauch eine entscheidende Rolle.

Anteil (%) der Krebstodesfälle, die auf die wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren weltweit zurückzuführen sind, 2020/2021. Quelle: Cancer Atlas.

Alkohol ist ebenfalls ein gut belegter Risikofaktor – laut Cancer Atlas ist er verantwortlich für 4% aller Krebs-Todesfälle. Besonders kritisch ist der regelmäßige Konsum – und gefährlich wird es vor allem dann, wenn Alkohol und Tabak zusammenkommen. Denn die beiden verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf das Erbmaterial. Ein weiteres Risiko ist UV-Strahlung: Zu viel Sonne, vor allem in jungen Jahren, oder der Besuch von Solarien steigert das Risiko für Hautkrebs – darunter auch das gefährliche maligne Melanom.

Übergewicht, Bewegungsmangel und eine ballaststoffarme Ernährung gehören ebenfalls zu den gesicherten Risikofaktoren. Wer viel verarbeitetes Fleisch isst und sich wenig bewegt, hat ein höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken.

Schließlich gibt es noch Risikofaktoren in der Umwelt: Schadstoffe wie Asbest, Radon oder Benzol und auch Dieselabgase können Krebs auslösen, wenn sie in den Körper gelangen. Laut Schätzungen sind sie verantwortlich für 10-20% aller Krebserkrankungen.

Es sind aber nicht nur Lebensgewohnheiten und Umweltschadstoffe, die das Krebsrisiko beeinflussen. Auch bestimmte Infektionen können Tumore auslösen – laut Cancer Atlas machen sie 12% aller Krebserkrankungen aus. Vor allem das Humane Papillomavirus (HPV) ist hier zu nennen: Es verursacht fast alle Fälle von Gebärmutterhalskrebs – und spielt auch bei Analkrebs und bestimmten Kopf-Hals-Tumoren eine Rolle. Auch Infektionen mit Hepatitisviren können ein Auslöser für Krebserkrankungen sein. Sowohl gegen HPV als auch gegen Hepatitisviren kann man sich impfen lassen.

Diese Erkenntnisse zu Krebsrisiken sind die Grundlage dafür, dass viele Krebserkrankungen heute als vermeidbar gelten. Die beste Prävention beginnt also oft bei ganz alltäglichen Entscheidungen.

Welche Krebsarten gibt es – und welche sind am häufigsten?

Hinter dem Wort "Krebs" verbirgt sich eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Erkrankungen. Sie unterscheiden sich darin, wo sie entstehen, wie schnell sie wachsen, ob sie Metastasen bilden – und wie gut sie sich behandeln lassen.

Grundsätzlich lässt sich Krebs grob in zwei große Gruppen einteilen: Da gibt es zum einen die festen, also soliden Tumoren, die in Organen oder Geweben wachsen – etwa in der Lunge, der Brust oder dem Darm. Zum anderen gibt es die Blutkrebserkrankungen wie Leukämien und Lymphome, die das blutbildende System betreffen und keine festen Tumoren bilden.

Zu den häufigsten Krebsarten in Luxemburg gehören bei Männern vor allem Prostatakrebs, Lungenkrebs und Darmkrebs. Bei Frauen sind es Brustkrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs (Plan National Cancer, 2020). Doch diese Liste allein sagt wenig darüber, wie gefährlich eine Krebserkrankung ist. Denn das hängt nicht nur davon ab, wo ein Tumor entsteht, sondern auch davon, wie aggressiv er wächst und wann er entdeckt wird. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist beispielsweise häufig schon weit fortgeschritten, wenn er erste Beschwerden verursacht – und ist dann schwer zu behandeln.

Andere Krebsarten wie Prostata- oder Schilddrüsenkrebs wachsen hingegen oft sehr langsam. Von ihnen können sich trotzdem Krebszellen ablösen, in andere Organe wandern und dort zusätzliche, neue Tumore bilden: Metastasen.

Auch innerhalb derselben Krebsart gibt es große Unterschiede: Während zum Beispiel viele Brustkrebserkrankungen gut heilbar sind, gibt es aggressive Subtypen, bei denen die Therapie schwieriger ist. Entscheidend ist oft der Zeitpunkt der Diagnose: Der gefährlichste Tumor – gemessen an der Zahl der Todesfälle – ist weltweit und somit auch in Luxemburg der Lungenkrebs. Er führt häufiger zum Tod als andere Krebsarten, vor allem, weil er meist erst spät entdeckt wird. Wird der Krebs früh erkannt, sind die Heilungschancen bei vielen Tumorarten deutlich besser.

Welche Krebsart wie gefährlich ist, hängt also nicht allein vom betroffenen Organ ab – sondern auch von der Biologie des Tumors und vom Zeitpunkt, zu dem er entdeckt wird.

Wie erkennt man eine Krebserkrankung?

Krebserkrankungen entwickeln sich meist schleichend – oft ohne Schmerzen oder auffällige Beschwerden. Doch es gibt Anzeichen, die hellhörig machen sollten. Dazu gehören tastbare Knoten unter der Haut, ungewöhnliche Leberflecken, die sich in Größe, Form oder Farbe verändern, oder anhaltender Husten ohne erkennbare Ursache. Auch Blut im Stuhl, Urin oder Auswurf kann ein Warnsignal sein.

Ein plötzlicher, unbeabsichtigter Gewichtsverlust gilt als ernstzunehmender Hinweis – denn manche Tumoren verbrauchen viel Energie und entziehen dem Körper regelrecht die Kraftreserven. In Blutbildern fallen manchmal Entzündungswerte, Blutarmut oder bestimmte Tumormarker auf, die auf eine Krebserkrankung hinweisen können – je nach Krebsart unterschiedlich.

Wichtig ist: Wer solche Veränderungen bei sich beobachtet, sollte nicht in Panik verfallen – aber sie medizinisch abklären lassen. Denn je früher Krebs entdeckt wird, desto besser sind meist die Heilungschancen.

Welche Therapien gibt es gegen Krebs?

Die Behandlung von Krebs ist so individuell wie die Krankheit selbst. Welche Therapie eingesetzt wird, hängt davon ab, um welche Krebsart oder Subtyp es sich handelt, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und wie gut die Patientin oder der Patient die Behandlung körperlich verkraften kann.

Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie: die Säulen der Krebstherapie

Trotz großer Fortschritte in der Forschung bleiben die drei klassischen Säulen der Krebstherapie bis heute zentral: Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie (Deutsches Krebsforschungszentrum, 2022 - Quelle für den gesamten Abschnitt). Diese Verfahren werden häufig miteinander kombiniert. In den letzten Jahren sind außerdem zielgerichtete Therapien, Immuntherapien und bei bestimmten Krebsarten auch die Stammzelltransplantation hinzugekommen.

Eine Operation ist häufig die erste Wahl, wenn ein Tumor vollständig entfernt werden kann. Ziel ist es, das Krebsgewebe so vollständig wie möglich herauszuschneiden – oft auch zusammen mit angrenzendem Gewebe oder Lymphknoten, um sicherzugehen, dass keine Krebszellen zurückbleiben. Je nach Lage und Größe des Tumors reicht dafür manchmal ein kleiner Eingriff, in anderen Fällen sind größere Operationen notwendig. In Frage kommt das zum Beispiel bei Brust- oder Hautkrebs. Wird der Tumor in einem frühen Stadium vollständig entfernt, ist sogar eine Heilung möglich. Davon sprechen Mediziner, wenn fünf Jahre nach der Therapie kein Rückfall auftritt.

Allerdings schädigen die Medikamente Krebszellen stärker als gesunde Zellen, weil sich die Krebszellen noch schneller vermehren und weniger effektive Reparatursysteme haben. Zytostatika werden oft mit anderen Behandlungsformen kombiniert und in mehreren Zyklen verabreicht, damit sich die Patienten in den Pausen von den Nebenwirkungen erholen können. Besonders bei Bluterkrankungen wie Leukämie und Lymphomen (Krebserkrankungen des lympathischen Systems, eines Teil des Immunsystems) eignet sich Chemotherapie. Und auch, wenn der Krebs bereits gestreut hat oder Krebszellen schon durch den Körper wandern, setzen Ärzte auf diese Medikamente.

Zielgerichtete Therapie: Den Tumor dort treffen, wo es ihm wehtut

Bei der zielgerichteten Therapie greifen Medikamente ganz bestimmte Eigenschaften der Krebszellen an – zum Beispiel spezifische Strukturen auf ihrer Oberfläche oder Signalwege, die das Tumorwachstum steuern. Voraussetzung dafür ist, dass der Tumor solche Zielstrukturen überhaupt besitzt. Diese Therapien kommen dann zum Einsatz, wenn genetische Tests Hinweise auf passende Angriffspunkte liefern.

In der Regel sorgt unser Immunsystem dafür, außer Kontrolle geratene Zellen zu entsorgen. Krebszellen sind aber Meister darin, sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Immuntherapien helfen dem Körper, diese Tarnung zu durchbrechen: Sie sorgen dafür, dass das Immunsystem die Krebszellen als Bedrohung erkennt und angreift. Bei manchen Krebsarten haben solche Therapien in den letzten Jahren neue Hoffnung geweckt – vor allem dort, wo andere Behandlungen nicht ausreichend gewirkt haben. Eine große US-Studie zeigte etwa, dass sich die 5-Jahres-Überlebensrate bei fortgeschrittenem Lungenkrebs durch Immuntherapie fast verdoppeln ließ – von 6,8 % auf 10,7 %.

Bei bestimmten Blutkrebserkrankungen wie Leukämien oder Lymphomen kann es notwendig sein, das gesamte blutbildende System zu erneuern. Das kann eine Stammzelltransplantation ermöglichen: Betroffene erhalten gesunde Blutstammzellen – entweder aus dem eigenen Körper oder von einer Spenderin oder einem Spender. Vorher wird das erkrankte Knochenmark meist durch eine intensive Chemotherapie oder Bestrahlung zerstört, um Platz für das neue, gesunde System zu schaffen.

Gute Nachrichten: die Heilungschancen werden immer besser

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt eine Krebsdiagnose oft als Todesurteil. Heute sieht das in vielen Fällen anders aus. So zeigen aktuelle Daten aus Luxemburg: Die 5-Jahres-Überlebensrate für alle Krebsarten lag Anfang der 1980er-Jahre bei 35 % der Männer und 50 % der Frauen. 2021 überlebten 56 % der Männer und 65 % der Frauen mindestens fünf Jahre nach der Diagnose.

Besonders deutlich sind die Fortschritte bei Brustkrebs. Hier lag die 5-Jahres-Überlebensrate 2021 bei rund 89 % – in den 1980er-Jahren waren es nur etwa 68 %. Bei Prostatakrebs stieg die Überlebensrate von rund 67 % auf inzwischen 95 %. Auch bei Darmkrebs haben sich die Chancen erheblich verbessert.

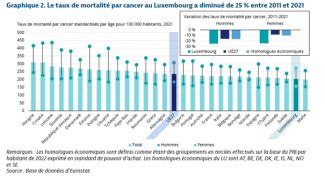

In Luxemburg ist die Sterblichkeit ebenfalls rückläufig: Die altersbereinigte Krebssterblichkeit hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen – wobei die absolute Zahl der Todesfälle aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Alterung der Bevölkerung leicht steigt (Plan National Cancer, 2020).

Sterblichkeitsrate bei Krebserkrankungen in Luxemburg 2011 vs 2021. Quelle: OECD

Vor allem Früherkennungsprogramme wie das Brustkrebsscreening, die Darmkrebsvorsorge oder die HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs haben einen wichtigen Anteil an dieser Entwicklung. Wie entscheidend die Früherkennung ist, zeigt sich an der Prognose: Wird ein Tumor im Frühstadium entdeckt, steigt die Chance auf Heilung oft drastisch. Bei einigen Krebsarten – etwa dem Haut- oder Hodenkrebs – lässt sich durch regelmäßige Selbstuntersuchung sogar ohne ärztliches Screening viel bewirken.

Trotz aller Erfolge bleiben die Herausforderungen groß. Besonders kritisch bleibt die Lage bei Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs. Zwischen 2016 und 2020 wurden in Luxemburg jährlich rund 50 Männer und 50 Frauen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert – doch die 5-Jahres-Überlebensrate liegt weiterhin bei nur 9 % (Männer) bzw. 8 % (Frauen). Auch Lungenkrebs zählt trotz therapeutischer Fortschritte zu den gefährlichsten Krebsarten: Hier überleben nur etwa 21 % der Männer und 25 % der Frauen die ersten fünf Jahre nach der Diagnose.

Insgesamt zeigt sich bei vielen Krebsarten: Je früher die Diagnose, desto besser die Prognose. Fortschritte in der Medizin machen heute möglich, was früher kaum denkbar war – in vielen Fällen kann Krebs nicht nur behandelt, sondern auch dauerhaft überwunden werden.

Forschung: Wo stehen wir – und welche Erfolge gibt es?

Noch ist Krebs nicht besiegt – aber die Forschung macht Hoffnung. Denn in den letzten Jahren hat sich in der Onkologie mehr bewegt als in vielen Jahrzehnten davor. Neue Technologien, tiefere Einblicke in die Biologie der Krankheit und mutige Therapieansätze haben dazu geführt, dass selbst bei schwierigen Diagnosen neue Perspektiven entstehen.

Ein zentrales Feld, in dem die Forschung Fortschritte gemacht hat, ist die Immuntherapie. Lange galt Krebs als nahezu unsichtbar für das Immunsystem. Doch neue Medikamente – sogenannte Checkpoint-Inhibitoren – helfen dabei, die körpereigene Abwehr wieder in Gang zu setzen. Besonders beim schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) und bei bestimmten Formen von Lungenkrebs konnten so die Überlebenschancen deutlich verbessert werden. So stieg in Luxemburg die 5-Jahres-Überlebensrate beim Melanom von 66 % (1983–1987) auf 91 % (2016–2020) bei Männern und von 83 % (1983–1987) auf 95 % (2016–2020) bei Frauen. Dieser Fortschritt fällt zeitlich mit der Einführung moderner Immuntherapien zusammen und unterstreicht deren klinischen Nutzen. Die Forschung arbeitet bereits an der nächsten Generation dieser Therapien – etwa an Kombinationen mit anderen Wirkstoffen, um noch mehr Krebsarten angreifbar zu machen.

Jeder Tumor ist anders – und genau das nutzt die personalisierte Medizin: Sie passt die Behandlung gezielt an die genetischen Eigenschaften des Tumors und die individuellen Merkmale des Patienten an. Dazu wird der Tumor einzelner Patienten genetisch analysiert. Ziel ist es, Medikamente auszuwählen, die genau auf die Schwachstellen des jeweiligen Tumors zugeschnitten sind. In Europa setzen immer mehr Kliniken auf dieses Prinzip, auch wenn der Weg in die breite Versorgung noch weit ist.

Ein weiteres vielversprechendes Forschungsfeld ist das Mikrobiom – also die Gemeinschaft der Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Studien zeigen: Diese Bakterien und Viren beeinflussen nicht nur die Verdauung oder das Immunsystem – sie könnten auch darüber mitentscheiden, wie gut eine Krebstherapie wirkt oder ob ein Tumor überhaupt entsteht. Noch steht die Mikrobiomforschung am Anfang, aber das Interesse wächst – gerade weil sie neue Wege eröffnen könnte, Krebs früh zu erkennen oder besser zu behandeln.

Und dann ist da noch die künstliche Intelligenz: Was heute manchmal noch wie Science-Fiction klingt, ist in der Krebsmedizin längst Realität. Mit Hilfe von Deep-Learning-Modellen können große Mengen an Patientendaten analysiert werden – um etwa Prognosen zu verbessern, Therapieerfolge vorherzusagen oder neue Muster im Tumorwachstum zu erkennen. Solche Modelle versprechen, Medizinern dabei zu helfen, in Zukunft schneller und präziser zu entscheiden, welche Behandlung wem wirklich hilft.

Trotz dieser Fortschritte bleibt vieles offen. Noch immer gibt es Krebsarten, für die kaum wirksame Therapien existieren. Doch die Richtung ist klar: Die Forschung öffnet Türen, die lange verschlossen waren. Und hinter jeder dieser Türen könnte ein neuer Weg in Richtung mehr Lebensqualität und individuell angepasste Therapien liegen.

Wo die Forschung neue Wege sucht

|

Therapiefeld |

Forschungsschwerpunkt |

|

Immuntherapie |

Aktivierung des Immunsystems gegen Krebszellen, z. B. mit Checkpoint-Inhibitoren (Sharma et al., 2023) |

|

Personalisierte Medizin |

Genetische Analyse des Tumors zur Auswahl passender Therapien (Mateo et al., 2022) |

|

Mikrobiom |

Einfluss von Bakterien und Viren auf Tumorwachstum und Therapieansprechen (Garrett, 2015) |

|

Künstliche Intelligenz |

Prognoseverbesserung und Therapieplanung mithilfe von Deep-Learning-Modellen (Zhang et al., 2023) |

Auch in Luxemburg arbeiten 150 Forscher und Forscherinnen daran, Krebs besser zu verstehen und zu bekämpften. Einen Überblick über die Krebsforschung in Luxemburg liefert dieser Artikel:

Autor: Hannes Schlender (scienceRELATIONS)

Redaktion: Michèle Weber, Jean-Paul Bertemes (FNR)

Infobox

de Visser KE, Joyce JA. The evolving tumor microenvironment: From cancer initiation to metastatic outgrowth. Cancer Cell. 2023 Mar 13;41(3):374-403. doi: 10.1016/j.ccell.2023.02.016. PMID: 36917948.

Hanahan, D. (2022). Hallmarks of cancer: New dimensions. Cancer Discovery, 12(1), 31–46. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1059

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: The next generation. Cell, 144(5), 646–674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/warum-die-entstehung-von-krebs-manchmal-einfach-zufall-ist/

Garrett, W. S. (2015). Cancer and the microbiota. Science, 348(6230), 80–86. https://doi.org/10.1126/science.aaa4972

https://www.wcrf.org/preventing-cancer/topics/family-history-genes-and-cancer/

Krebs in Deutschland für 2019/2020. (2023). Gemeinsame Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID). https://www.krebsdaten.de

Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, eds. World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2020. Available from: http://publications.iarc.fr/586.

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-burden-of-cancer

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Krebsinformationsdienst. (2022). Behandlung von Krebs: Die Säulen der Krebstherapie (Fit in Gesundheitsfragen, Lerneinheit 8.1). Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum. Verfügbar unter: https://www.krebsinformationsdienst.de/service/fit-in-gesundheitsfragen/projekt.php

Mafra A, Weiss J, Saleh S, Weber G, Backes C (2024): Cancer mortality trends in Luxembourg: A 24-year descriptive study (1998–2021). Cancer Epidemiology, 93:102648. DOI: 10.1016/j.canep.2024.102648

Mateo, J., Steuten, L., Aftimos, P., André, F., Davies, M., Garralda, E., Geissler, J., Husereau, D., Martinez-Lopez, I., Normanno, N., Reis-Filho, J. S., Stefani, S., Thomas, D. M., Westphalen, C. B., & Voest, E. (2022). Delivering precision oncology to patients with cancer. Nature Medicine, 28(4), 658–665. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01717-2

Plan National Cancer 2020–2024. (2020). Ministère de la Santé, Grand-Duché de Luxembourg. https://sante.public.lu

Saini, A., Kumar, M., Bhatt, S., Saini, V., & Malik, A. (2020). Cancer causes and treatments. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 11(7), 3109–3122. https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.11(7).3109-2

Sharma, P., & Allison, J. P. (2023). Immune checkpoint therapy: Past, present, and future. Cell, 186(1), 21–37. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.11.018

Tomasetti, C. et al., Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention. Science355,1330-1334(2017).DOI:10.1126/science.aaf9011

Wang Y, Kondrat K, Adhikari J, Nguyen Q, Yu Q, Uprety D. Survival trends among patients with metastatic non–small cell lung cancer before and after the approval of immunotherapy in the United States: a Surveillance, Epidemiology, and End Results database–based study. Cancer. 2025;e35476. doi:10.1002/cncr.35476

Zhang H, Xi Q, Zhang F, Li Q, Jiao Z, Ni X. Application of Deep Learning in Cancer Prognosis Prediction Model. Technology in Cancer Research & Treatment. 2023;22. doi:10.1177/15330338231199287