AdobeStock/mafatih (mithilfe von KI generiert)

Sieht so nachhaltige und nahrhafte Ernährung aus?

Warum wir an unserer Ernährung drehen müssen, ist schnell gesagt: Nahrungssicherheit, Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, soziale Sicherheit für eine wachsende und wohlhabendere Weltbevölkerung. Das alles und noch viel mehr hängt in großem Maße auch davon ab, was wir essen und wie wir das erzeugen. Wie könnten wir unser Ernährungssystem fit für die Zukunft machen? Diese Fragen haben wir in den Mittelpunkt einer Artikelserie gestellt. Im ersten Teil gehen wir der Frage auf den Grund, vor welchen Herausforderungen unser aktuelles Ernährungssystem steht.

In a nutshell: Warum braucht unser Ernährungssystem ein Update?

- Weltbevölkerung und Wohlstandsniveau wachsen stetig, sodass bis 2050 doppelt so viel Proteine bereitgestellt werden müssen wie heute.

- Durch Versiegelung von Flächen und Bodenerosion verlieren wir Jahr um Jahr landwirtschaftliche Nutzfläche.

- Gängige landwirtschaftliche Praktiken wirken sich auf die Umwelt aus und tragen zum Klimawandel bei. Dieser wiederum stellt durch Wetterkapriolen die gängigen landwirtschaftlichen Praktiken vor neue Herausforderungen.

- Ähnliche Auswirkungen auf die Umwelt haben auch bestimmte Fangmethoden, die die Lebensräume unter Wasser zerstören.

- Zu wenig, zu viel oder die falsche Ernährung belasten heute die Gesundheit von Milliarden Menschen.

- Eine große Menge an Nahrungsmitteln schafft es nicht vom Acker bis in den Magen, sondern landet in der Tonne. Diese allein könnten jedes Jahr über eine Milliarde Menschen ernähren.

Wachsender Appetit

Die Menschheit wächst und wächst. Lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 1,65 Milliarden Menschen auf dem Globus, waren es mit Antritt des neuen Millenniums bereits über sechs Milliarden. Die Acht-Milliarden-Marke wurde 2022 überschritten und nach Schätzungen der Vereinten Nationen dürften Mitte der 2080er Jahre rund 10 Milliarden Menschen auf Erden wandeln. Das macht schon mal 20 Prozent mehr Menschen, die satt werden wollen. Eine große Rolle für die menschliche Ernährung spielen dabei die Proteine – oder Eiweiße, wie man sie auch nennt. Sie sind die Grundbausteine aller menschlichen Zellen sowie von Enzymen (Werkzeuge des Stoffwechsels) und Hormonen, und müssen über die Nahrung aufgenommen werden, damit wir wachsen und unser Gewebe erneuern können. Wir können sie über pflanzliche Nahrung zu uns nehmen. Oder über das, was uns Nutztiere liefern.

Und hier kommt Herausforderung Nummer zwei ins Spiel: Denn nicht nur die Bevölkerung der Erde wächst, sondern auch ihr Wohlstand. Das heißt, die ärmeren Regionen holen auf. Und sie greifen deshalb auch immer öfter zu tierischen Proteinen.

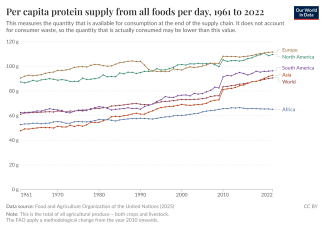

Abbildung 1: Schätzung der Food and Agriculture Organisation der Vereinten Nationen (FAO) der Pro-Kopf-Eiweißversorgung nach Regionen seit 1961. Insgesamt ist die weltweite Pro-Kopf-Eiweißversorgung in diesem Zeitraum um etwa ein Drittel gestiegen. Der größte Teil dieses Wachstums fand in Afrika, Asien und Südamerika statt, wo die Pro-Kopf-Versorgung mit Eiweiß gestiegen ist. In Europa, Ozeanien und Nordamerika hingegen hat sich die Eiweißversorgung in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger eingependelt. Quelle: Our World in Data (CC-BY).

Nimmt man beide Entwicklungen zusammen, müssen wir zur Mitte des Jahrhunderts doppelt so viele Proteine wie heute bereitstellen. Ansätze, mit denen sich diese Herausforderungen lösen gibt es eine ganze Menge. Sie reichen von lange bekannten Nahrungsmitteln wie Tofu und Tempeh, über das Currywurst-Imitat aus Erbsenprotein und den knackigen Insektensnack bis hin zu Fleisch aus der Retorte und Proteinen aus Wasser und Luft. Mehr darüber lest ihr im zweiten Teil unserer Serie.

Wir verlieren täglich an Boden

Das mit Abstand wichtigste Produktionsmittel der Landwirtschaft ist ohne Frage der Boden. Und der geht Stück für Stück verloren. Denn auf Ackerboden lässt sich nicht nur Getreide anbauen oder Vieh weiden. Man kann dort auch allerlei schöne und nützliche Infrastruktur errichten – Häuser, Straßen, Gewerbegebiete, Shoppingmalls zum Beispiel. Das nennt sich Flächenversiegelung. Diese hat in der Großregion zwischen 2009 und 2015 um rund 2% zugenommen.

Im Großherzogtum werden 170 Hektar Fläche pro Jahr versiegelt. Das entspricht der Fläche von 240 Fußballfeldern. Bis 2035 soll die Versiegelung allerdings nur noch rund 90 Hektar pro Jahr betragen, 2050 soll sie bei Null liegen.

In anderen Regionen der Welt – besonders in Asien – spielt hingegen die Bodendegradation eine große Rolle. Das bedeutet, der Zustand des Bodens verschlechtert sich Stück für Stück, bis er für die Landwirtschaft verloren ist. Die Gründe dafür sind vielfältig – und hausgemacht. Monokulturen in Kombination mit zu viel Dünger zum Beispiel. Verschmutzung mit belastetem Wasser oder Industrieabfällen. Verdichtung durch große Viehherden oder schwere Maschinen. Oder Verlust der Biodiversität. Blickt man 30 Jahre zurück, so haben sich seither ein Viertel der weltweiten Ackerflächen in ihrem Zustand verschlechtert (Scheub & Schwarzer, 2017). Beim Weideland ist es sogar ein Drittel. Jedes Jahr, so schätzt das deutsche Umweltbundesamt, gingen auf diese Weise weltweit rund 10 Millionen Hektar Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion verloren. Doch das muss nicht sein. Wie sich zum Beispiel mit Robotik und KI, mit Landwirtschaft in den Städten oder mit ausgeklügelten Kreislaufsystemen gegensteuern lässt, lest ihr im dritten Artikels unserer Serie.

Infobox

In kaum einer Region der Erde drängen sich so viele Pflanzenarten wie im tropischen Regenwald. Auf jedem Hektar, so wird geschätzt, könnte man mehr Baumarten finden als in allen Wäldern auf der Nordhalbkugel der Erde zusammen. Der Boden dort muss also erste Sahne sein – könnte man glauben. Weit gefehlt. Die Böden der tropischen Regenwälder sind nährstoffarm. Denn Böden erhalten neue Nährstoffe normalerweise durch die Verwitterung des Gesteins unter ihnen. Nur ist das in den Regenwäldern schon sehr tief verwittert, sodass kaum neue Nährstoffe nach oben kommen. Die grandiose Artenvielfalt kommt auf andere Weise zustande. Durch eine dicke Humusdecke. Denn die Natur im Regenwald betreibt Kreislaufwirtschaft und verschwendet kaum ein Gramm der wertvollen Mineralien. Werden Regenwälder nun für die Landwirtschaft gerodet, nutzt diese Humusschicht erst einmal auch der Ernte. Doch die ist bald schon ausgelaugt und ihre Überreste fortgespült. Das Land ist dann verloren und das nächste Stück Regenwald muss weichen.

Landwirtschaft beeinflusst Umwelt beeinflusst Landwirtschaft

Wann immer wir natürliche Ressourcen nutzen, hinterlassen wir unsere Spuren. Mit dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks versuchen wir, das greifbar zu machen. Die Art und Weise, auf die unsere Lebensmittel produziert werden, spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn Landwirtschaft wirkt sich auf die Umwelt aus. Monokulturen zum Beispiel wirken sich negativ auf die Biodiversität aus. Denn auf den riesigen Feldern fehlen oft die natürlichen Lebensräume für Wildpflanzen und Tiere. Und da große Flächen mit ein und derselben Pflanzenart sehr anfällig für Pflanzenschädlinge sind, müssen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Das wiederum wirkt sich ebenfalls auf die Artenvielfalt aus. Und auf den Boden.

Den beeinflusst übrigens auch die Art und Weise, wie gedüngt wird. Auch die Produktion tierischer Lebensmittel hinterlässt Spuren. Wie groß die sind, hängt wiederum von der Tierart und der Haltungsform ab. Bei Rindern kommen zu den Emissionen des Treibhausgases Methan – das jede Kuh bei ihrer Verdauung erzeugt – auch noch die CO2-Emissionen für Anbau, Aufbereitung und Transport der Futtermittel. Sowohl Rinder, die auf der Weide grasen als solche, die mit Soja oder Mais gemästet werden erzeugen beachtliche Mengen Treibhausgase. Das schlägt sich auf die Klimabilanz nieder und heizt den Klimawandel an.

Und der sorgt dafür, dass die Landwirtschaft selbst wieder vor neuen Herausforderungen steht. Denn kaum eine andere Branche ist so vom Wetter abhängig. Und das neigt in den letzten Jahren immer mehr zu Extremen. Dürren trocknen die Böden bis in größere Tiefen aus uns lassen die Pflanzen verdorren. Starkregen spülen die Böden weg und Überschwemmungen lassen die Ernten verfaulen. Wie man den Fußabdruck der Nahrungsmittelproduktion verringern und sie gleichzeitig resilienter gegen Wetterextreme machen kann, finden wir ebenfalls im dritten Teil unserer Serie heraus.

Die Erde ist eigentlich eine Wasserwelt

Nur etwa 30 Prozent der Erdoberfläche sind Land, rund 18 Prozent sind prinzipiell bewohnbar und auf weniger als drei Prozent wird Landwirtschaft betrieben. Kein Wunder also, dass unsere Vorfahren das Meer auch zu einer der größten Nahrungsquelle für den Menschen gemacht. Und diese boten schon immer nahrhaften Fisch und Meeresfrüchte in solch rauen Mengen, dass man sie sehr lange Zeit für unerschöpflich hielt. Doch heute ist klar: Die Ozeane mit technischen Errungenschaften zu durchpflügen, ruft einige große Probleme hervor. Überfischung, Beifang und illegaler Raubfang sind massive Eingriffe in die Balance der Arten dar und bringen gesamte Ökosystem aus den Fugen. Ähnliche Auswirkungen haben auch bestimmte Fangmethoden, die die Lebensräume unter Wasser zerstören. Wie lässt sich aber nun das Dilemma zwischen einem Trumpf in wichtigen Ernährungs- und Gesundheitsfragen auf der einen und dem Raubbau an der Umwelt auf der anderen Seite lösen? Dem geht der vierte Teil unserer Artikel-Serie „Ernährung der Zukunft“ auf den Grund und wirft einen Blick darauf, wie Flüsse, Seen, Ozeane aber auch künstliche aquatische Lebensräume zu Puzzlesteinen für unser zukünftiges Ernährungssystem werden.

Wenn Ernährung krank macht

Ernährung hat – wen wundert es – einen entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit. Essen wir zu wenig, werden wir krank. Zwischen 700 und 800 Millionen Menschen auf der Welt nahmen 2022 längerfristig weniger Energie durch Nahrung zu sich, als ihr Körper für seine normale Funktion benötigt. Sie litten an chronischer Unterversorgung mit Nährstoffen und der daraus resultierenden Unterernährung. Das wirkt sich auf den gesamten Organismus aus und kann letzten Endes tödlich enden. Auf der anderen Seite macht aber auch zu viel Nahrung krank. Führen wir unserem Körper auf Dauer mehr Energie als notwendig zu, dann legt er Reserven für schlechte Zeiten an. Kommen diese nicht, werden wir dicker und dicker. Und das ist ein Problem. Von Adipositas oder Fettsucht sind aktuell mehr als eine Milliarde Menschen weltweit betroffen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie aus dem Jahr 2022. Ähnlich wie Unterernährung schädigt auch starkes Übergewicht auf Dauer die Organe unseres Körpers und wirkt sich negativ auf Lebensqualität und Lebenserwartung aus.

Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, was wir essen. Ausgewogen sollte unsere Ernährung sein. Gesund. Und voll von wichtigen Mikronährstoffen wie Vitaminen oder Mineralien. Doch das kann sich fast jeder dritte Mensch auf der Welt nicht leisten. Mehr als drei Milliarden Menschen leiden aktuell unter Mangelernährung. Armut ist hier ein Risikofaktor. Aber auch das Alter. Während die Körper von Kindern noch keine wirklichen Vorräte anlegen können, ist es bei älteren Menschen oft der nachlassende Appetit. Und dann sind da noch jene unerwünschten Dinge in der Nahrung, die während Anbau, Verarbeitung und Lagerung dort hineinkommen. Antibiotikarückstände in tierischen Lebensmitteln zum Beispiel. Mikroplastik im Fisch. Reste von Pflanzenschutzmitteln im Gemüse. Oder schädliche Mikroorganismen, die durch falsche Lagerung ihre Chance bekommen.

Essen für die Tonne

Der Weg vom Feld bis in den Magen ist gefährlich – so könnte man zumindest meinen. Denn fast ein Drittel aller Lebensmittel geht dabei verloren. Ein Teil wird schon auf dem Feld aussortiert, weil er nicht ins Schema passt. Bei der Verarbeitung wandern eigentlich essbare Teile wie die Eingeweide geschlachteter Tiere in der Tonne, weil sie nicht unseren Ernährungsgewohnheiten entsprechen. Ein weiterer Teil verdirbt während der Lagerung im Groß- und Einzelhandel. Und last but not least werden auch die Reste vom Buffet oder dem Teller zu Hause weggeworfen. Auf diese Weise kommt einiges zusammen – nämlich jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen, wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zusammengezählt hat. Das könnte jedes Jahr über eine Milliarde Menschen ernähren. Und würde den Fußabdruck der Landwirtschaft signifikant verringern.

Es gibt also eine ganze Menge Herausforderungen, vor denen die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft steht. Dass sie viele davon selbst zu verantworten hat, legt eines nahe: Mit einem „weiter so“ wird es kaum gehen. Doch es gibt Hoffnung in Form von unzähligen Ideen und Lösungsansätzen. Die spannendsten davon nehmen wir in den nächsten drei Teilen unserer Serie genauer unter die Lupe.

Autor: Kai Dürfeld (für scienceRELATIONS - Wissenschaftskommunikation)

Redaktion: Michèle Weber, Gideon Giesselmann (FNR)

Infobox

https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-population-prospects-2024-summary-results-0

https://ourworldindata.org/food-supply

https://www.nzz.ch/wirtschaft/wie-sich-essgewohnheiten-weltweit-veraendern-ld.1320921

https://www.uniper.energy/news/de/debateenergy-was-essen-wir-2050

https://www.wort.lu/politik/turmes-luxemburg-darf-seine-seele-nicht-verlieren/1190418.html

Ute Scheub, Stefan Schwarzer: Die Humusrevolution: wie wir den Boden heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen. oekom verlag, München 2017, ISBN 978-3-86581-838-6 , S. 45.

https://www.faszination-regenwald.de/info-center/artenvielfalt/pflanzen/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320722004232

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2404329122

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter11.pdf

https://www.fao.org/3/cc8166en/online/cc8166en.html#chapter-3_1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02750-2/fulltext