FNR

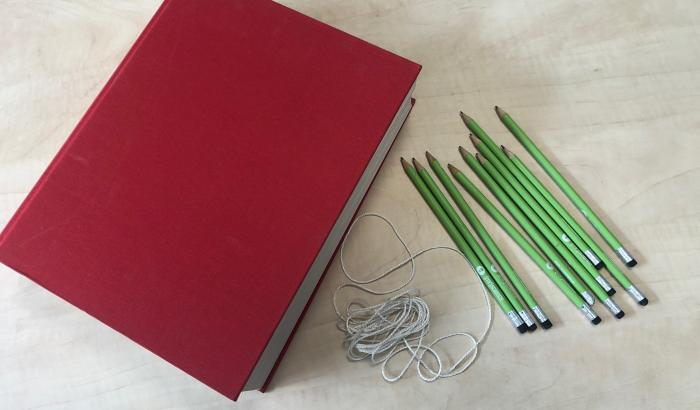

Material für die verschiedenen Uhren (Sonnenuhr, Wasseruhr, Sanduhr)

Zyklus: 2 – 4

Dauer: Die Dauer ist abhängig davon, ob die Kinder in einzelnen Gruppen alle vorgeschlagenen Zeitmesser bauen, oder ob jede Gruppe eine Uhr baut und vorstellt. Es ist wichtig, den Kindern genug Zeit zu geben, die Uhren auszuprobieren, zu verändern und zu benutzen.

Bauen der einfachen Sonnenuhr: Vorbereitung: 10 Minuten, Einstellung: 1 Schultag

Bauen und Ausprobieren einer Wasseruhr: mindestens 2 Schulstunden

Bauen und Ausprobieren einer Sanduhr: mindestens 2 Schulstunden

Ablauf

Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.

Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschertagebuch (PDF mit zwei A4-Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.

Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen

Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet: Wie hoben Römer schwere Lasten?

Möglicher Einstieg: Als Einstieg bieten sich ein Gespräch und/oder ein Spiel zum Thema „Einschätzen von Zeitspannen“ an.

Du kannst den Kindern folgende Fragen stellen:

- Was ist Zeit?

- Vergeht die Zeit immer gleich?

- Wieso wird die Zeit gemessen?

- Wie wird Zeit gemessen?

- Was würde passieren, wenn wir keine Uhren oder sonstige Zeitangaben hätten?

Zeit kann unterschiedlich empfunden werden: Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug, manchmal hat man das Gefühl, dass sie nur im Schneckentempo voran geht. Bitte die Kinder, Beispiele zu geben. Schlag ein Spiel vor, mit dem sie überprüfen können, wie gut sie die Zeit einschätzen können. Hier sind ein paar Ideen:

- Denkt euch Vorgänge aus (z. B. 10x im Seil springen, einmal um die Schule herum laufen, 15x den Vornamen an die Tafel schreiben, 30x mit den Füßen stampfen o. Ä.), schätzt ihre Dauer und überprüft diese mit der Stoppuhr.

- Präsentiere ihnen zum Beispiel eine Computeranimation oder einen kurzen Musikclip und bitte sie danach, aufzuschreiben, wie lange diese/dieser ihrer Meinung nach dauerte.

- Bitte sie, aufzustehen und sich nach genau einer Minute hinzusetzen, ohne ihnen eine Uhr oder ein sonstiges Zeitmessgerät zur Verfügung zu stellen.

Vergleicht und besprecht die Ergebnisse. Die Zeit oder eine Dauer kann man mit einer Uhr bestimmen, das ist klar. Aber wie wurde die Zeit gemessen, als es noch keine Uhren wie heute gab ? Frage die Kinder, wie die Urmenschen, oder die alten Ägypter oder Griechen die Zeit wohl gemessen haben. Und im Mittelalter?

Lasse die Kinder Hypothesen (Behauptungen, Vermutungen) aufstellen. Zeichnet und notiert eure Hypothesen und/oder haltet sie an der Tafel fest. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen. Die richtige Antwort zu finden ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen.

Mögliche Hypothesen:

- Durch Beobachtung der Sonne und Schatten (diese Hypothese überprüft ihr in einem Experiment).

- Durch Beobachtung von Mond und Sternen.

- Durch Beobachtung von Tieren.

- Durch Beobachtung der Meere.

- Mithilfe von Wasser (diese Hypothese überprüft ihr in einem Experiment).

- Mithilfe von Sand (diese Hypothese überprüft ihr in einem Experiment).

Was bräuchte man, um ein Zeitmessgerät herzustellen? Zeichnet und notiert eure Vorschläge. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen. Du kannst den Kindern auch das Material für die jeweiligen Zeitmessgeräte zeigen und sie dann bitten zu zeichnen/beschreiben, wie sie damit ein Zeitmessgerät bauen könnten.

Schritt 2: Führt die Experimente durch

Unsere Vorfahren benutzen unterschiedliche Methoden, um die Zeit zu messen. Um herauszufinden, wie (unter anderem) früher die Zeit gemessen wurde, werdet ihr drei Zeitmessgeräte bauen: eine Sonnenuhr, eine Wasseruhr und eine Sanduhr.

Du kannst entscheiden, ob alle Gruppen sämtliche Zeitmesser bauen sollen (z. B. eingebettet in eine Themenwoche), oder ob jede Gruppe eine Uhr aussuchen kann bzw. zugeteilt bekommt. Allerdings muss für das Bauen und „Einstellen“ der Sonnenuhr bedacht werden, dass eine längere Zeitspanne und sonniges Wetter nötig sind.

Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selber durchführen:

Sonnenuhr (Schattenstab)

Nur bei Sonnenschein:

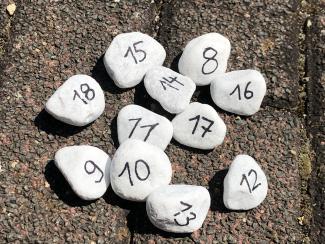

- Schreibt die Zahlen ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... mit dem Stift auf die Steine. Sucht euch eine Stelle aus, der den ganzen Tag die Sonne scheint (wo also kein Schatten ist)

- Steckt den Stock senkrecht in den Boden oder befestigt ihn, so dass er senkrecht steht.

- Legt zu jeder vollen Stunde den passenden Stein mit der Uhrzeit genau auf den Schatten, den der Stock wirft (Stein nicht zu nah an den Stock legen). Könnt ihr einschätzen, wo der nächste Stein für die nächste Stunde hinkommt? Überprüft es anschließend!

Wie verändert sich der Schatten über die Monate? Stimmt die Zeitangabe über das ganze Jahr?

Praktische Tipps

- Ganz einfach: Ihr könnt eine Sonnenuhr auch ohne Materialaufwand „bauen“. Sucht euch einen Pfosten, Lichtmast o. Ä. im Schulhof aus. Markiert mit Kreide die Uhrzeiten auf dem Boden.

- Denkt daran, den Bau eurer Sonnenuhr der Schulleitung und/oder anderen Lehrpersonen mitzuteilen, damit diese unberührt bleibt.

Wasseruhr

- Schneidet von einer Flasche (1) den oberen, von der anderen Flasche (2) den unteren Teil ab. Die blauen Linien auf dem Foto zeigen euch, wo ihr abschneiden könnt. Behaltet von jeder Flasche jeweils den großen Teil.

- Schlagt mit dem Hammer und dem Nagel (oder mit der Lochzange) ein kleines Loch in die Mitte eines Schraubverschlusses. Schraubt den Verschluss wieder auf die bodenlose Flasche 2.

- Stellt Flasche 1 auf eine ebene Oberfläche, z. B. auf einen Tisch. Stülpt Flasche 2 mit dem Verschluss nach unten in die erste Flasche. Gießt Wasser in Flasche 2 und markiert schnell den Wasserstand auf Flasche 2 mit einem waagerechten Strich. Außerdem müsst ihr zeitgleich beginnen die Zeit zu stoppen. Das Wasser tropft nun in den unteren Behälter (Flasche 1). Alle 30 Sekunden könnt ihr nun den Wasserstand auf dem unteren Behälter (Flasche 1) markieren.

Links: Flasche 1; Rechts: Flasche 2

Sanduhr

- Schraubt die Verschlüsse der Flaschen ab und klebt sie mit der Oberseite zusammen. (Wenn ihr eine Lochzange benutzt, dann stanzt die Löcher vor dem Verkleben in die Verschlüsse!)

- Wenn der Kleber getrocknet ist, schlagt ein Loch mit dem Nagel mittig durch beide Verschlüsse. Das Loch sollte nicht zu klein sein (mindestens 2 mm).

- Siebt den Sand.

- Füllt eine Flasche (nicht vollständig) mit Sand, dazu könnt ihr einen Trichter benutzen.

- Verschließt die Flasche mit dem Doppelverschluss und schraubt die zweite Flasche auf die erste.

- Dreht die Sanduhr um und kontrolliert, ob der Sand gut durchlaufen kann. Messt die Zeit, die der Sand benötigt, um vollständig durchzulaufen.

- Ihr könnt den unteren oder den oberen Teil auch im Minutentakt graduieren. Graduieren bedeutet, dass ihr Zeitspannen wie beispielsweise Minuten auf der Flasche markiert.

Schritt 3: Beobachtet was passiert

Lasse den Kindern die nötige Zeit, ihre Uhr(en) zu beobachten und zu überprüfen, um eventuell Nachbesserungen zu machen (z. B. beim Markieren). Vielleicht bemerken sie, dass das Loch, aus dem das Wasser oder der Sand abfließen soll, zu klein oder zu groß ist für die Zeitabstände, die sie mit ihrer Uhr messen möchten. Oder dass der Standpunkt der Sonnenuhr nicht gut gewählt wurde. Die einzelnen Zeitmesser werden anschließend der Klasse vorgestellt und ausprobiert. Lasse die Kinder beobachten und berichten, was passiert, und lasse sie die Ergebnisse diskutieren.

Weitere Fragen, die ihr besprechen könnt: Welches Zeitmessgerät eignet sich für welche Situation (Wettrennen, Tagesablauf …)? Welches Zeitmessgerät ist am genausten?

Sonnenuhr

Der Stab wirft in der Sonne eine Schattenlinie, die im Laufe des Tages wandert, je nachdem, wo die Sonne steht. Morgens, wenn die Sonne im Osten steht, wirft sie den Schatten Richtung Westen. Gegen Mittag, wenn die Sonne südlich am Himmel steht, wirft sie den Schatten nach Norden etc. Die Position dieser Schattenlinien wird zu bestimmten Zeiten mit den Steinen festgehalten.

Die Kinder werden auch feststellen, dass die Länge des Schattens im Laufe des Tages nicht immer die gleiche ist. Je höher die Sonne steht, desto kürzer der Schatten.

In den drauffolgenden Tagen kann die Zeit mithilfe dieser Sonnenuhr ziemlich genau abgelesen werden. Die Kinder werden allerdings feststellen, dass die Uhr nach einigen Monaten nicht mehr die korrekte Zeit anzeigt.

Wasseruhr

Die Uhrzeit kann bei einer Wasseruhr nicht abgelesen werden. Man kann sie aber immer wieder benutzen, um Zeitspannen zu messen.

Die Kinder erkennen beim Ausprobieren der Wasseruhr wahrscheinlich, dass sich der untere Teil der Wasseruhr anfangs schneller füllt als gegen Ende, wenn sich nur noch wenig Wasser in der oberen Flasche befindet. Beim Skalieren der Uhr erkennen die Kinder auch, dass die Abstände zwischen den Markierungen nicht gleichmäßig sind. Je voller der obere Behälter ist, desto schneller fließt das Wasser ab.

Wenn ihr die Wasseruhr benutzen wollt, ist es wichtig, den oberen Behälter (Flasche 2) immer genau bis zur Markierung zu füllen, d. h. immer die gleiche Wassermenge zu benutzen. Um zu verstehen, wieso das wichtig ist, können die Kinder den oberen Behälter noch einmal füllen, allerdings mit nur halb so viel Wasser wie beim ersten Mal. Wenn sie den Ablauf des Wassers der Stoppuhr überprüfen, stellen sie fest, dass die Markierungen nicht mehr im 30-Sekunden-Takt erreicht werden. Die Ausflussgeschwindigkeit ist also nicht immer die gleiche.

Sanduhr

Auch mit einer Sanduhr kann man die Uhrzeit nicht ablesen, man kann aber kurze Zeitabschnitte messen. Der Vorteil der Sanduhr gegenüber der Wasseruhr: Der Sand fließt gleichmäßig ab, unabhängig davon, wie viel Sand sich noch in dem oberen Teil der Uhr befindet.

Wie lange es dauert, bis der Sand vollständig von oben nach unten gelaufen ist, hängt von der Größe des Loches in den Verschlüssen ab. Wenn es euch zu lange dauert, vergrößert das Loch.

Ihr könnt eure Sanduhr benutzen, um eine festgelegte Zeit zu messen (z. B. Eieruhr). Dazu müsst ihr die Sandmenge anpassen.

Schritt 4: Erklärt das Ergebnis

Uhren können Zeitpunkte oder Zeitspannen anzeigen. Im heutigen Alltag werden Uhren meist dazu verwendet, den aktuellen Zeitpunkt anzuzeigen. Aber auch Geräte, die Zeitspannen messen, werden als Uhr bezeichnet, beispielsweise die Stoppuhr.

Sonnenuhr (Schattenstab)

Eine Sonnenuhr zeigt die Tageszeit mithilfe eines Schattens an, der durch das Licht der Sonne auf ein Ziffernblatt geworfen wird.

Lange wurde die Zeit nach der Position der Sonne berechnet. Das Beobachten der Bewegungen eines Schattens im Laufe des Tages erlaubte schon in der Vorzeit erste zeitliche Orientierungspunkte.

„Im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehn.“ Dieser Merksatz, den sicherlich einige Kindern schon kennen, erklärt auch das Prinzip der einfachen Sonnenuhr. Morgens, wenn die Sonne im Osten steht, wirft sie den Schatten Richtung Westen. Gegen Mittag, wenn die Sonne südlich im Himmel steht, wirft sie den Schatten nach Norden usw. Im Laufe des Tages wandert der Schatten von Westen nach Norden und weiter nach Osten.

Der Schattenstab ist allerdings keine genaue Zeitangabe und ist auch nicht ganzjährig zu benutzen. Bei dieser einfachen Sonnenuhr geht es vorrangig darum, dass die Kinder das Schattenprinzip erkennen. Die Zeitangabe ist nur für einige Tage gültig, da die Krümmung der Erdachse bei dieser Sonnenuhr nicht berücksichtigt wird.

Wenn ihr genauere Sonnenuhren herstellen wollt, findet ihr unter „Erweiterte Experimente“ Bastelanleitungen. Für den Bau dieser Uhren wird der Breitengrad eures Wohnorts berücksichtigt. Dieser bestimmt den Winkel, den der Stab zum Ziffernblatt haben muss, beziehungsweise den Winkel des Ziffernblatts zur Erde. In Luxemburg liegt der Breitengrad zwischen 49 und 50 Grad.

Wasseruhr

Wasseruhren eignen sich gut für die Messung einer konstanten Zeitspanne, weniger, um aufeinander folgende Zeitpunkte zu messen, da im Verlauf des Vorgangs immer weniger Wasser durch den sinkenden Wasserdruck in den unteren Behälter läuft. Das haben die Kinder auch im Experiment beobachten können.

Unter „Erweiterte Experimente“ findest du ein Experiment, das den Wasserdruck veranschaulicht.

Wasseruhren wurden schon vor Jahrtausenden in zahlreichen Kulturen genutzt. Die alten Ägypter, aber auch die Chinesen und Griechen, bauten und benutzten Wasseruhren. Im antiken Griechenland kam die erste Wasseruhr zum Einsatz. Diese Wasseruhr bestand aus einem graduierten und mit Wasser gefüllten Behälter mit einem Loch am Boden, aus dem Wasser entweichen konnte. Wie beim Beispiel hier im Experiment war auch hier die Graduierung nicht gleichmäßig, da die Geschwindigkeit des Abfließens von der Wassermenge im Behälter abhängig ist.

Sanduhr

Die Sanduhr wurde vermutlich im 14. Jahrhundert erfunden. Es entstehen keine maßgeblich unterschiedlichen Druckverhältnisse beim Ablauf des Sandes wie bei den Wasseruhren. Natürlich kann eine selbst gebastelte Sanduhr etwas ungenau sein.

Heute werden Sanduhren wegen ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Wärme in Saunen verwendet.

Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest du in der Infobox.

Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum den Kindern die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.

Oft werfen das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm Dir die Zeit auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen

Infobox

In der Gemeinde Kiischpelt in der Nähe von Enscheringen befindet sich der einzige Punkt in Luxemburg, an dem sich ein Längen- und Breitengrad kreuzen. An dem Schnittpunkt befindet sich neben einem Sonnenkreis auch eine Sonnenuhr, die z. B. im Rahmen einer Wanderung besichtigt werden kann.

Webseite: https://www.visit-eislek.lu/de/attraktion/kiischpelter-sonnenkreis

Zwei Einwohner aus Kobenbour haben 1926 im Marscherwald eine Sonnenuhr in einen Felsvorsprung gemeißelt. Diese Sonnenuhr könnt ihr z. B. im Rahmen einer Wanderung besichtigen.

Hier findest du weitere Links zu Wissenschaftskommunikatoren und Workshop-Anbietern.

Bietet deine Institution auch pädagogische Aktivitäten in diesem Bereich an und möchtest du auf science.lu verlinkt werden? Dann nimm bitte hier Kontakt mit uns auf.

Im SciTeach Center können sich Lehrkräfte Info-, Experimentier- und Expositionsmaterial ausleihen und mit dem kinderzentrierten „forschend- entdeckenden“ Lernen vertraut machen. Das Zentrum bietet auch Weiterbildungen an.

Während unsere Rubrik darauf abzielt, den Kindern die naturwissenschaftliche Methode anhand einer Anleitung näher zu bringen, geht es beim Konzept vom kinderzentrierten forschend-entdeckenden Lernen darum, den Kindern selbst mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Du gibst als Lehrperson nur ein paar Materialien oder Fragen vor. Die Kinder entscheiden dann selbst, wofür sie sich interessieren oder was sie ausprobieren wollen. Als Lehrperson begleitest und unterstützt du sie dabei.

Im SciTeach Center soll das Kompetenzlernen im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das SciTeach Center Lehrkräften die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Lehrkräften und dem wissenschaftlichen Personal des SciTeach Centers neue Ideen und Aktivitäten für ihren naturwissenschaftlichen Unterricht zu entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit soll auch das Vertrauen in den eigenen Unterricht gestärkt und mögliche Ängste gegenüber freiem Experimentieren abgebaut werden. Betreut werden die Veranstaltungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Luxemburg sowie von Lehrkräften.

Lernorte an den Schulen sichtbar machen & Lehrpersonen beim (Draußen-)Unterricht zu unterstützen mit konkreten Ideen, das war 2020 ausgewiesenes Ziel des FuDo Pilotprojektes. Dabei soll der Forschergeist der Kinder im Mittelpunkt stehen. Aus dem innovativen SCRIPT-Projekt, hat sich ein landesweite FuDo-Bewegung entwickelt. Eine Internetplattform bietet Ideen und Unterrichtsmaterial in Form von Fragen (FuDo-Fro), Wanderwegen (FuDo-Wee) und fächerübergreifenden Ideen (FuDo-Thema), sowie eine interaktive Karte mit Lernorten in der Nähe deiner Schule. Das Unterrichtsmaterial wurde von Lehrkräften in Zusammenarbeit mit dem SCRIPT ausgearbeitet.

FuDo verfolgt beim Fuerschen dobaussen ebenfalls das Konzept des forschend entdeckenden Lernens (Inquiry-based Science Education) mit der Differenzierung nach MacKenzie (2016). So startet eine FuDo-Fro in der Regel mit einer Forschungsfrage für die gesamte Klasse und hat einen strukturierten Ablauf (structured inquiry). Dies unterstützt die Kinder, sich mit dem Forschungsprozess vertraut zu machen. Alle FuDo-Froen sind von den Kindern eigenständig erforschbar und altersgerecht aufgebaut. Im Bereich FuDo-Thema wird der Forschungsprozess zusehends offener bis hin zum selbst gestalten eines Forschungsprozesses (free inquiry). Als Lehrpersonen bist du in der Rolle der Lernbegleitung und der Weggefährten auf der Suche nach den Antworten.

Nachhaltige Sonnenuhr: Ihr habt die ideale Stelle für eure Sonnenuhr auf dem Schulhof gefunden? Haltet die Uhrzeiten nach und nach fest. Passt die Uhrzeiten je nach Jahreszeit an. Haltet die Ergebnisse mit wasserfester Farbe fest (fragt bei eurer Schulleitung nach). Jeder kann so bei Sonnenschein die Uhrzeit ablesen.

Wasserdruck: Um zu verdeutlichen, wieso es wichtig ist, immer die gleiche Wassermenge in die Wasseruhr zu füllen, könnt ihr folgendes Zusatzexperiment machen: Stecht zwei Löcher auf unterschiedlicher Höhe in eine Plastikflasche. Bedeckt die Löcher mit euren Fingern und füllt die Flasche mit Wasser. Öffnet die Löcher gleichzeitig und vergleicht die beiden Wasserstrahle.

Andere Zeitmesser: Natürlich können die Kinder auch andere Uhren bauen, die Zeitspannen messen, z. B. Kerzenuhren: Ihr braucht mindestens zwei identische Kerzen (am besten dünn und hoch) und viel Zeit. Zündet eine Kerze an und markiert in gleichen Abständen (z. B. alle 30 Minuten) auf einer zweiten, nicht brennenden Kerze die aktuelle Größe der ersten. Nun kann die zweite Kerze als Zeitmesser benutzt werden. Kerzenuhren sind seit dem 9. Jahrhundert bekannt. Sogenannte Stundenkerzen wurden früher in Klöstern verwendet.

Hier findest du Anregungen zum Bau unterschiedlicher Sonnenuhren.

Das Konzept Zeit bezieht sich auf fortlaufende oder fortbestehende Ereignisse oder Zustände. Zeitmessgeräte bzw. Zeitmesser werden als Uhren bezeichnet. Uhren können Zeitpunkte oder Zeitspannen anzeigen. Im Alltag werden Uhren meist dazu verwendet, den aktuellen Zeitpunkt anzuzeigen. Aber auch Geräte, die Zeitspannen messen, werden als Uhr bezeichnet, beispielsweise Stoppuhren. Unsere heutigen Uhren gehen von gleichlangen Einheiten aus. Tage haben 24 Stunden, eine Stunde besteht aus 60 Minuten und eine Minute aus 60 Sekunden. Sehr alte Methoden der Zeitmessung wie beispielsweise mithilfe einer Sonnenuhr basieren nicht auf gleichlangen Einheiten. Sie richten sich nach dem Tagesverlauf und werden von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bestimmt. Der unterschiedliche Sonnenstand im Tagesverlauf, in den Jahreszeiten und an geographisch unterschiedlichen Orten hat einen Einfluss auf diese meist fest im Außengelände montierten Zeitmesser. Jahreszeitenabhängige Unterschiede von bis zu 15 Minuten pro Stunde sind bei einer Sonnenuhr möglich. Ohne Vergleich mit einem präzisen Zeitmesser ist es für den Menschen jedoch sehr schwierig, diesen Unterschied wahrzunehmen.

Die gleichlangen Zeiteinheiten Tag, Stunde und Sekunde entsprechen nicht den natürlichen Abläufen. Ein Jahr mit 365 Tagen (mit jeweils 24 Stunden) hat nicht dieselbe Länge wie die Jahre in sogenannten Mond- oder Sonnenkalendern. Mondjahre werden ausschließlich am Lauf des Mondes bemessen. Ein Mondmonat ist die Zeitspanne für einen Umlauf des Mondes um die Erde. Ein Mondjahr umfasst 12 Mondmonate mit insgesamt 354 Tagen, wobei die einzelnen Mondmonate unterschiedlich lang sein können. Ein Sonnenkalender richtet sich nach dem Lauf der Sonne. Er umfasst die Zeitspanne zwischen zwei gleichen Zeitpunkten im Ablauf der Jahreszeiten, beispielsweise der Frühlings- oder Herbst-Tagundnachtgleiche. Bei der Frühlings- und der Herbst-Tagundnachtgleiche sind Tag und Nacht etwa gleich lang. Der Abstand zwischen beispielsweise zwei Frühling-Tagundnachtgleichen wird tropisches Jahr genannt. Ein tropisches Jahr ist 365 Tage und etwa 6 Stunden lang und damit etwas länger als unser kalendarisches 365-Tage-Jahr. Um diesen Überhang auszugleichen, ist in jedem Schaltjahr der Februar einen Tag länger, 29 Tage statt 28 Tage.

Zeitpunktmessung mit Sonnenuhren/Schattenuhren

Eines der ersten Messinstrumente für Zeit, das wahrscheinlich schon sehr früh genutzt wurde, ist der sogenannte Gnomon, für den es Belege aber erst aus der Antike (ca. 800 v. Chr. bis 600 n. Chr.) gibt. Mit einem Gnomon kann der Tag strukturiert werden, es handelt sich um einen einfachen Stock, der in den Boden gesteckt wird. Abgelesen wird der Punkt, den die Spitze des Stabs als Schatten wirft. Beispielsweise kann so die Mittagsstunde abgelesen werden.

Die ersten Sonnenuhren, als Weiterentwicklung des einfachen Gnomons, wurden von den Ägyptern vermutlich bereits im 13. Jahrhundert v. Chr. verwendet. Anstatt eines Schattenpunktes wird der gesamte Schatten, den ein Stab wirft, zum Ablesen der Zeit verwendet. Dieser sogenannte Polstab ist nach den Polen ausgerichtet, steht also parallel zur Erdachse. Von dem Punkt ausgehend, wo der Stab feststeckt, werden Linien abgezeichnet, an ihnen kann die Zeit abgelesen werden. Auf beiden Seiten der Mittagslinie sind Schattenlinien notiert, die als Vorläufer unseres heutigen Ziffernblatts angesehen werden. Der sogenannte lichte Tag (die Zeit, in der es hell ist) wurde in 12 gleiche Stunden unterteilt. Sonnenuhren wurden auf offenen Plätzen oder auf Gebäuden befestigt, damit sich alle daran orientieren konnten. Ab dem 7. Jh. benutzte das Christentum Sonnenuhren, die an Abteien oder Kirchen befestigt waren. Angezeigt wurden häufig nicht die Stunden, sondern die verschiedenen Gebete.

Tag und Nacht wurden zunächst als unterschiedliche Zeitabschnitte angesehen, deren Dauer jahreszeitenabhängig und somit variabel in der Länge war. Eine Einteilung in jeweils 12 Abschnitte wurde ca. 800 v. Chr. üblich. Erst mit der Entwicklung von mechanischen Uhren im 14. Jahrhundert wurde eine 24-Stunden-Einteilung mit gleichlangen Einheiten eingeführt. Da die ersten mechanischen Uhren aber noch nicht sehr präzise waren und sich täglich verstellten, wurden sie in der Mittagsstunde weiter an einem Gnomon oder einer Sonnenuhr ausgerichtet. Aus praktischen Gründen blieb es weiterhin bei der 2x12-Stunden-Einteilung, da die ersten öffentlichen Uhren schlagende Uhren waren und nicht viel mehr als 12 Schläge sinnvoll gezählt werden können. Die Einteilung verschob sich allerdings in Richtung Mittagszeit und Mitternacht, der Tag- und Nachtrhythmus wurde aufgegeben.

Die ersten mechanischen Uhren funktionierten beispielsweise über ein Gewicht, das an einer Kette oder Kordel hing und Zahnräder bewegte. Anfangs läuteten die Uhren nur zur vollen Stunde und es gab noch kein Ziffernblatt. Dieses kam erst im 15. Jahrhundert auf, allerdings anfangs nur mit einem Zeiger, der die vollen Stunden angab.

Der Holländer Christiaan Huygens fertigte im Jahr 1657 die erste Pendeluhr an, er orientierte sich dabei an Arbeiten von Galileo Galilei. Diese Uhr war wesentlich genauer als die Modelle davor und die Verschiebung betrug nur einige Minuten täglich. Von diesem Zeitpunkt an wurden auch Uhrwerke mit Stunden- und Minutenzeigern benutzt.

Zeitspannenmessung mit Wasser- und Sanduhren

Während der Gnomon und Sonnenuhren einen Zeitpunkt angeben, gab es auch früh schon Messinstrumente, die eine bestimmte Dauer abmessen konnten. Im antiken Griechenland kam beispielsweise die erste Wasseruhr zum Einsatz, die so genannte „Klepsydra“. Ursprünglich verwendet, um Redezeiten zu begrenzen, lief Wasser durch ein Loch aus einem oberen Behälter in einen unteren Behälter. Wasseruhren kamen auch bei den Alten Ägyptern, Chinesen und Griechen zum Einsatz. Sie eignen sich gut für die Messung einer konstanten Zeitspanne, weniger um aufeinander folgende Zeitpunkte zu messen, da im Verlauf des Vorgangs immer weniger Wasser durch den sinkenden Wasserdruck in den unteren Behälter läuft. Das haben auch die SchülerInnen im Experiment beobachtet.

Sanduhren wurden vermutlich im 14. Jahrhundert erfunden. Sie werden auch Stundenglas genannt, da sie häufig für die Dauer einer Stunde verwendet wurden. Eine Sanduhr besteht aus zwei trichterförmigen Gläsern, die an der schmalen Stelle miteinander verbunden sind. Durch das Verbindungsstück rieselt gleichmäßig feiner Sand. Es entstehen keine maßgeblich unterschiedlichen Druckverhältnisse beim Ablauf des Sandes wie bei den Wasseruhren. Bei den Stundengläsern war der Sand nach dem Ablauf einer Stunde vollständig durchgerieselt. Sie konnten dann umgedreht werden. Heute werden Sanduhren wegen ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Wärme in Saunen verwendet.

Die Rubrik „Ideen für naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ wurde in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) ausgearbeitet und wendet sich hauptsächlich an Lehrkräfte der Grundschule. Das Ziel der Rubrik ist es, dich als Lehrperson mit kurzen Beiträgen dabei zu unterstützen, die naturwissenschaftliche Methode zu vermitteln. Hierzu ist es nicht nötig, dass du bereits alles über das jeweilige Naturwissenschafts-Thema weißt. Sondern vielmehr, dass du ein Umfeld schaffst, in dem die Kinder experimentieren und beobachten können. Ein Umfeld, in dem die Kinder lernen Fragen und Hypothesen zu formulieren, Ideen zu entwickeln und durch Beobachtung Antworten zu finden.

Wir strukturieren unsere Beiträge daher auch immer nach demselben Schema (Frage, Hypothese, Experiment, Beobachtung/Fazit), * wobei das Experiment entweder selbständig in der Klasse durchgeführt wird oder durch Abspielen eines Videos vorgezeigt wird. Dieses Schema kann eigentlich für alle wissenschaftlichen Themen angewendet werden.

Mit dem Hintergrundwissen liefern wir weiterführende Erklärungen, damit sich interessierte Lehrkräfte informieren können und aufkommende Fragen beantworten können. Außerdem besteht so die Möglichkeit, dass die Kinder selbständig auf science.lu die Erklärung recherchieren.

Wir hoffen, dass unsere Beiträge behilflich sind und von dir in der Schule genutzt werden können. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen und sind gerne bereit, unsere Beiträge stetig zu optimieren. Hier kannst du uns kontaktieren.

*In der Praxis läuft der wissenschaftliche Prozess nicht immer so linear ab. Der Einfachheit halber gehen wir in dieser Rubrik jedoch meisten linear vor.

Autoren: Olivier Rodesch (SCRIPT), Marianne Schummer (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), scienceRELATIONS (Insa Gülzow)

Fotos: Yann Wirthor & FNR

Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Überarbeitung: Tim Penning, Thierry Frentz (SCRIPT), Michèle Weber (FNR)

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.

Infobox

https://www.geo.de/geolino/basteln/8123-rtkl-diy-sonnenuhr-zum-selberbauen

https://www.planetarium.berlin/bildung/bildungsmaterialien

https://www.youtube.com/watch?v=nFKFr-XHD0M

https://www.youtube.com/watch?v=SePfnc8ptmY

http://ps.mnhn.lu/PDF/panewippchen/PW42003.pdf

https://www.caminteresse.fr/sciences/comment-mesure-t-on-le-temps-11134026/

https://physikforkids.de/geschichte/zeitmessung/von-der-sonnenuhr-zur-wasseruhr

https://www.wissensforscher.de/metrologie-6-2/

https://www.ago-sternwarte.ch/docs/basteln/ago_sonnenuhr.pdf

https://www.deleze.name/marcel/physique/cadrans-solaires/papier/index.html (hier kann man seine genaue Position eingeben und bekommt dann eine angepasste Sonnenuhr zum Herausschneiden).