© FNR/Yann Wirthor

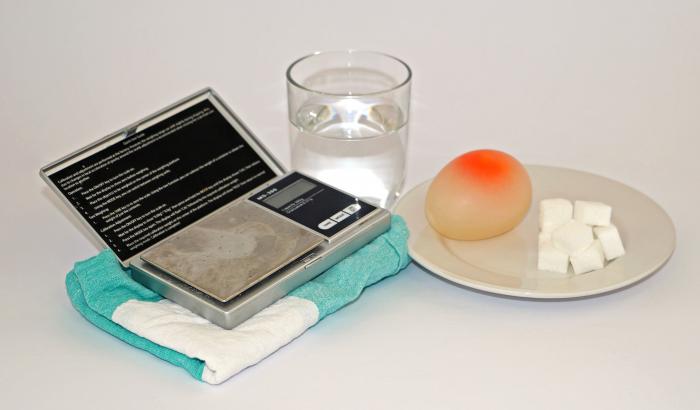

Benötigtes Material

Zyklus: 2 - 4

Dauer: 30 Minuten (Vorbereitung). Das Auflösen der Eierschale dauert mindestens 3 Tage.

Benötigtes Material

Sicherheitshinweise

Praktische Tipps

Zum Konzept dieser Rubrik: Wissenschaftliche Methode vermitteln

Letzte Aktualisierung: 04.03.2024

Ablauf

Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.

Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschertagebuch (PDF mit zwei A4 Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.

Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen

Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet:

Wie entfernt man die Schale eines rohen Hühnereis, ohne dass es kaputtgeht?

Möglicher Einstieg: Zeige den Schülerinnen und Schülern ein Hühnerei. Wissen sie, wie es aufgebaut ist? Bitte die Kinder, es zu beschreiben oder zu zeichnen.

Glauben sie, dass die Schale leicht zerbricht? Lasse sie versuchen, ein rohes Ei zu zerdrücken. Dazu nehmen sie das Ei längs zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Schale eines unbeschädigten Hühnereis hält dem Druck stand. Glauben nun alle Kinder, dass das Eiweiß und das Eidotter beim Entfernen der festen Eierschale auslaufen? Oder wissen sie, dass das Ei noch eine dünne Membran (Häutchen; Eimembran) zwischen Schale und Eiweiß besitzt, welche das Ei-Innere umschließt und zusammenhält?

Vielleicht haben sie dieses Häutchen schon beim Schälen eines gekochten Eis bemerkt. Du kannst die Kinder auch ein hartgekochtes Ei schälen und dabei genau betrachten lassen. Eventuell bemerken sie dabei das dünne Häutchen, das sich zwischen Schale und Eiweiß befindet.

Glauben die Kinder, dass es möglich ist, die Schale eines rohen Eis zu entfernen, ohne dieses Häutchen zu beschädigen? Womit könntet ihr die Schale entfernen? Aus was besteht die Eierschale? (Kalk). Und womit kann man Kalk auflösen? (Essig oder andere Säuren). Hier kannst du die Kinder z. B. fragen, womit ihre Eltern den Wasserkocher reinigen, wenn sich darin eine weiße Schicht Kalk abgelagert hat.

Du kannst den Kindern auch den Essig und ein paar andere verfügbare Flüssigkeiten im Klassensaal (Wasser, Milch …) zeigen und sie fragen, mit welcher Flüssigkeit ihr die Schale entfernen könntet.

Lasse die Kinder Hypothesen (Behauptungen, Vermutungen) aufstellen und halte diese an der Tafel fest. Die richtige Antwort zu finden ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum, Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen.

Zeichnet und notiert eure Vorschläge. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen.

Schritt 2: Führt das Experiment durch

Um herauszufinden, mit welcher Flüssigkeit ihr die Schale eines rohen Hühnereis entfernen könnt, ohne dass das Ei dabei kaputtgeht, werdet ihr ein oder mehrere Eier für mehrere Tage in Essig und eventuell ein paar anderen verfügbaren Flüssigkeiten einlegen.

Ablauf:

Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selbst durchführen:

- Gebt das Ei vorsichtig (ohne es zu zerbrechen) in ein Glas.

- Schüttet Essig hinzu, bis dass das Ei komplett bedeckt ist.

- Wenn ihr auch andere Flüssigkeiten testet, gebt jeweils ein weiteres Ei in ein Glas und bedeckt es mit der Test-Flüssigkeit.

- Beobachtet, was sofort passiert. Dann schaut regelmässige nach 1, 2, 3 … Tagen nach, was sich verändert hat. Bei dem Ei in dem Essig-Bad sollte die Schale sich nach 72 Stunden aufgelöst haben.

- Nehmt das Ei aus dem Essig-Bad und säubert es von etwaigen Schalenresten unter dem Wasserhahn.

- Trocknet es ab. Achtet darauf, es nicht zu fest zu drücken.

Wie widerstandsfähig ist das Ei aus dem Essig-Bad? Lasst es aus 2 cm, dann aus 5 cm auf einen Teller fallen. Geht es kaputt?

Schritt 3: Beobachtet was passiert

Lasse die Kinder ihre Beobachtungen berichten. Was haben sie unmittelbar nach der Zugabe von Essig oder anderen Flüssigkeiten beobachtet? Bei dem Ei in dem Essig-Bad sollten sich kleine Bläschen um die Schale herum gebildet haben, und nach ein paar Tagen sind Flocken im Essig zu sehen. Was ist mit den Eiern passiert, die in Wasser, Milch etc. gebadet haben? Was ist mit dem Ei passiert, nachdem ihr die Eierschale mit Essig aufgelöst habt? Wie stabil ist die Eierschalenmembran?

Schritt 4 : Erklärt das Ergebnis

Die Schale des Eis dient dazu, das Ei-Innere vor Keimen, Austrocknung und Zerstörung zu schützen. Sie ist aus drei Schichten aufgebaut: der Kutikula, der Kalkschale und der Eierschalenmembran. Die Kutikula ist die äußerste und kaum sichtbare Schicht. Sie ist wasserlöslich. Die harte Schale besteht zu 90% aus Kalk (Calciumcarbonat). Kalk kann durch Säuren wie z. B. Essig aufgelöst werden. Nach drei Tagen im Essig-Bad haben sich die Kutikula und die Kalkschale aufgelöst. Dann bleibt von der Schale des Eis nur die elastische Eimembran zurück, die unter der Kalkschale liegt.

Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest du in der Infobox.

Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum den Kindern die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.

Oft wirft das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm dir die Zeit auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen. Besitzt ein Entenei auch eine solche Membran? Findet es gemeinsam heraus. Warum ist ein Vogelei eigentlich oval und nicht kugelrund? Welche anderen Ei-Formen findet man in der Tierwelt? (z. B. Frosch-Eier, Schlangen-Eier, …).

Autor: Yves Lahur (SCRIPT), Michelle Schaltz (FNR), Insa Gülzow (scienceRelations)

Cover-Foto: FNR/Yann Wirthor; Experiment-Fotos: FNR

Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Überarbeitung: Marianne Schummer, Olivier Rodesch, Thierry Frentz, Tim Penning (SCRIPT), Michele Weber (FNR).

Lade Dir diese Experimentbeschreibung vollständig oder in Kurzfassung als PDF Datei herunter.

Infobox

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.