© FNR/Yann Wirthor

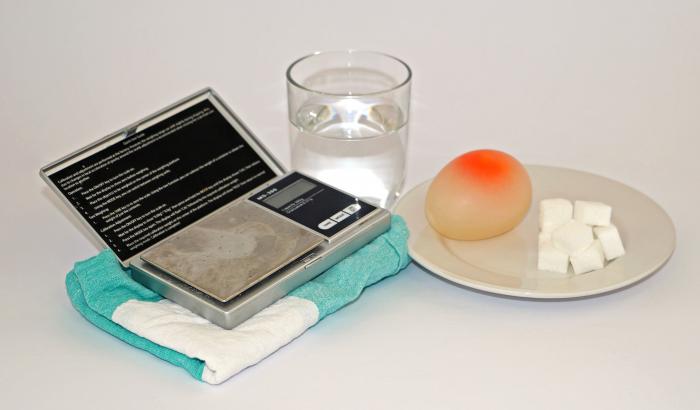

Benötigtes Material

Zyklus: 2 - 4

Dauer: 30 Minuten (Vorbereitung). Das Auflösen der Eierschale dauert mindestens 3 Tage.

Benötigtes Material

- 1 rohes Ei pro Flüssigkeit, mit der getestet wird

- Essig

- Ein paar andere Flüssigkeiten, die im Klassensaal verfügbar sind (Wasser, Milch …)

- 1 Glas pro Ei

- Wasser

- Tuch oder Papiertuch

Das aufgelistete Material reicht für ein einzelnes Experiment. Je nach Vorgehensweise (Anzahl der Kinder, Einzel- oder Gruppenarbeit, o.ä.) musst du die angegebenen Mengen anpassen.

Sicherheitshinweise

Das Experiment ist ungefährlich. Beachte aber, dass Essig eine schwache Säure ist, und somit jeder Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten vermieden werden sollte. Da während des Experiments Essig oder andere Flüssigkeiten ins Ei-Innere gelangen, ist das Ei nach dem Experiment nicht mehr genießbar.

Praktische Tipps

Natürlich könnt ihr die Wirkung weiterer Flüssigkeiten testen, z. B. (Zitronen-)Saft, Cola, Mineralwasser … Falls du nicht so viele Eier verbrauchen möchtest, testet nur, was der Essig bewirkt.

Hast du weitere praktische Tipps, kannst du uns hier kontaktieren.

Zum Konzept dieser Rubrik: Wissenschaftliche Methode vermitteln

Die Rubrik „Ideen für naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ wurde in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) ausgearbeitet und wendet sich hauptsächlich an Lehrkräfte der Grundschule. Das Ziel der Rubrik ist es, dich als Lehrperson mit kurzen Beiträgen dabei zu unterstützen, die naturwissenschaftliche Methode zu vermitteln. Hierzu ist es nicht nötig, dass du bereits alles über das jeweilige Naturwissenschafts-Thema weißt. Sondern vielmehr, dass du ein Umfeld schaffst, in dem die Kinder experimentieren und beobachten können. Ein Umfeld, in dem die Kinder lernen Fragen und Hypothesen zu formulieren, Ideen zu entwickeln und durch Beobachtung Antworten zu finden.

Wir strukturieren unsere Beiträge daher auch immer nach demselben Schema (Frage, Hypothese, Experiment, Beobachtung/Fazit),* wobei das Experiment entweder selbständig in der Klasse durchgeführt wird oder durch Abspielen eines Videos vorgezeigt wird. Dieses Schema kann eigentlich für alle wissenschaftlichen Themen angewendet werden.

Mit dem Hintergrundwissen liefern wir weiterführende Erklärungen, damit sich interessierte Lehrkräfte informieren können und aufkommende Fragen beantworten können. Außerdem besteht so die Möglichkeit, dass die Kinder selbständig auf science.lu die Erklärung recherchieren.

Wir hoffen, dass unsere Beiträge behilflich sind und von dir in der Schule genutzt werden können. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen und sind gerne bereit, unsere Beiträge stetig zu optimieren. Hier kannst du uns kontaktieren.

*In der Praxis läuft der wissenschaftliche Prozess nicht immer so linear ab. Der Einfachheit halber gehen wir in dieser Rubrik jedoch meistens linear vor.

Letzte Aktualisierung: 04.03.2024

Ablauf

Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.

Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschertagebuch (PDF mit zwei A4 Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.

Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen

Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet:

Wie entfernt man die Schale eines rohen Hühnereis, ohne dass es kaputtgeht?

Möglicher Einstieg: Zeige den Schülerinnen und Schülern ein Hühnerei. Wissen sie, wie es aufgebaut ist? Bitte die Kinder, es zu beschreiben oder zu zeichnen.

Glauben sie, dass die Schale leicht zerbricht? Lasse sie versuchen, ein rohes Ei zu zerdrücken. Dazu nehmen sie das Ei längs zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Schale eines unbeschädigten Hühnereis hält dem Druck stand. Glauben nun alle Kinder, dass das Eiweiß und das Eidotter beim Entfernen der festen Eierschale auslaufen? Oder wissen sie, dass das Ei noch eine dünne Membran (Häutchen; Eimembran) zwischen Schale und Eiweiß besitzt, welche das Ei-Innere umschließt und zusammenhält?

Vielleicht haben sie dieses Häutchen schon beim Schälen eines gekochten Eis bemerkt. Du kannst die Kinder auch ein hartgekochtes Ei schälen und dabei genau betrachten lassen. Eventuell bemerken sie dabei das dünne Häutchen, das sich zwischen Schale und Eiweiß befindet.

Glauben die Kinder, dass es möglich ist, die Schale eines rohen Eis zu entfernen, ohne dieses Häutchen zu beschädigen? Womit könntet ihr die Schale entfernen? Aus was besteht die Eierschale? (Kalk). Und womit kann man Kalk auflösen? (Essig oder andere Säuren). Hier kannst du die Kinder z. B. fragen, womit ihre Eltern den Wasserkocher reinigen, wenn sich darin eine weiße Schicht Kalk abgelagert hat.

Du kannst den Kindern auch den Essig und ein paar andere verfügbare Flüssigkeiten im Klassensaal (Wasser, Milch …) zeigen und sie fragen, mit welcher Flüssigkeit ihr die Schale entfernen könntet.

Lasse die Kinder Hypothesen (Behauptungen, Vermutungen) aufstellen und halte diese an der Tafel fest. Die richtige Antwort zu finden ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum, Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen.

Zeichnet und notiert eure Vorschläge. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen.

Schritt 2: Führt das Experiment durch

Um herauszufinden, mit welcher Flüssigkeit ihr die Schale eines rohen Hühnereis entfernen könnt, ohne dass das Ei dabei kaputtgeht, werdet ihr ein oder mehrere Eier für mehrere Tage in Essig und eventuell ein paar anderen verfügbaren Flüssigkeiten einlegen.

Ablauf:

Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selbst durchführen:

- Gebt das Ei vorsichtig (ohne es zu zerbrechen) in ein Glas.

- Schüttet Essig hinzu, bis dass das Ei komplett bedeckt ist.

- Wenn ihr auch andere Flüssigkeiten testet, gebt jeweils ein weiteres Ei in ein Glas und bedeckt es mit der Test-Flüssigkeit.

- Beobachtet, was sofort passiert. Dann schaut regelmässige nach 1, 2, 3 … Tagen nach, was sich verändert hat. Bei dem Ei in dem Essig-Bad sollte die Schale sich nach 72 Stunden aufgelöst haben.

- Nehmt das Ei aus dem Essig-Bad und säubert es von etwaigen Schalenresten unter dem Wasserhahn.

- Trocknet es ab. Achtet darauf, es nicht zu fest zu drücken.

Wie widerstandsfähig ist das Ei aus dem Essig-Bad? Lasst es aus 2 cm, dann aus 5 cm auf einen Teller fallen. Geht es kaputt?

Schritt 3: Beobachtet was passiert

Lasse die Kinder ihre Beobachtungen berichten. Was haben sie unmittelbar nach der Zugabe von Essig oder anderen Flüssigkeiten beobachtet? Bei dem Ei in dem Essig-Bad sollten sich kleine Bläschen um die Schale herum gebildet haben, und nach ein paar Tagen sind Flocken im Essig zu sehen. Was ist mit den Eiern passiert, die in Wasser, Milch etc. gebadet haben? Was ist mit dem Ei passiert, nachdem ihr die Eierschale mit Essig aufgelöst habt? Wie stabil ist die Eierschalenmembran?

Schritt 4 : Erklärt das Ergebnis

Die Schale des Eis dient dazu, das Ei-Innere vor Keimen, Austrocknung und Zerstörung zu schützen. Sie ist aus drei Schichten aufgebaut: der Kutikula, der Kalkschale und der Eierschalenmembran. Die Kutikula ist die äußerste und kaum sichtbare Schicht. Sie ist wasserlöslich. Die harte Schale besteht zu 90% aus Kalk (Calciumcarbonat). Kalk kann durch Säuren wie z. B. Essig aufgelöst werden. Nach drei Tagen im Essig-Bad haben sich die Kutikula und die Kalkschale aufgelöst. Dann bleibt von der Schale des Eis nur die elastische Eimembran zurück, die unter der Kalkschale liegt.

Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest du in der Infobox.

Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum den Kindern die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.

Oft wirft das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm dir die Zeit auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen. Besitzt ein Entenei auch eine solche Membran? Findet es gemeinsam heraus. Warum ist ein Vogelei eigentlich oval und nicht kugelrund? Welche anderen Ei-Formen findet man in der Tierwelt? (z. B. Frosch-Eier, Schlangen-Eier, …).

Autor: Yves Lahur (SCRIPT), Michelle Schaltz (FNR), Insa Gülzow (scienceRelations)

Cover-Foto: FNR/Yann Wirthor; Experiment-Fotos: FNR

Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)

Überarbeitung: Marianne Schummer, Olivier Rodesch, Thierry Frentz, Tim Penning (SCRIPT), Michele Weber (FNR).

Lade Dir diese Experimentbeschreibung vollständig oder in Kurzfassung als PDF Datei herunter.

Infobox

Die Schale des Eis ist aus drei Schichten aufgebaut: der Kutikula, der Kalkschale und der Eischalenmembran oder Eimembran. Die Kalkschale und die Eimembran werden gebildet während das Ei im Huhn heranwächst. Wenn die Henne ein Ei legt, ist es von einer dünnen, glänzenden Schicht überzogen, der Kutikula. Kurz nach dem Legen bleibt die Henne noch eine Weile über dem Ei stehen und rollt es im Legenest umher. In dieser Zeit trocknet die Kutikula zu einem unsichtbaren Film. Die Kutikula schützt das Ei vor dem Eindringen von Keimen wie z. B. Salmonellen. Gewaschene Eier verderben viel schneller und müssen gekühlt werden. Deshalb ist es in vielen Ländern Europas verboten, gewaschene Eier zu verkaufen.

Die Eimembran liegt direkt unter der Kalkschale. Sie besteht aus zwei Schichten, der äußeren und der inneren Eischalenmembran, die sich am stumpfen Ende des Eis teilen und so die Luftkammer bilden. Die Eimembran enthält ähnliche Bestandteile wie menschlicher Knorpel und ist daher fest und zäh. In manchen Eiern, wie Wachteleiern, ist die Eischalenmembran so stabil, dass die schlüpfenden Küken es manchmal nicht schaffen, sie zu zerreißen, um sich aus dem Ei zu befreien. Wichtige Bestandteile der Eimembran sind beispielsweise Kollagen, Glucosamin und Chondroitinsulfat. Kollagen bildet mit länglichen Fasern und Netzformen die Struktur der Eimembran. Glucosamin und Chondroitinsulfat fördern u.a. die Druckstabilität und die Elastizität. Wegen der Ähnlichkeit mit den Bestandteilen menschlicher Knorpel werden Eierschalenmembranprodukte zur Gesunderhaltung der Gelenke eingesetzt.

Die Eimembranen sind nur wasser- und gasdurchlässig und schützen das Innere vor dem Eindringen von Keimen und schädlichen Stoffen. Wenn ein Ei lange liegt, kann es passieren, dass es nicht schlecht wird, sondern austrocknet. Dann klappert der getrocknete Eidotter, wenn das Ei bewegt wird. Während der Wachstumsphase des Kükens können Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf durch die Eimembran gelangen. Bis ein Küken schlupfreif ist, werden so viele Liter Gas mit der Umgebung ausgetauscht.

Die harte Kalkschale besteht zu über 90% aus Calciumcarbonat (CaCO3). Die restlichen Bestandteile sind Eiweiße, Wasser, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat und ein wenig Fett. Calciumcarbonat (CaCO3) wird von Essig (Essigsäure, CH3COOH) zu Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt. Dabei entsteht auch wasserlösliches Calciumacetat (Ca(CH3COO)2): 2 CH3COOH + CaCO3 Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2.

Das Calciumcarbonat (CaCO3) in der Kalkschale bildet sogenannte Kalzit-Säulen. Kalzit-Säulen sind Kristalle mit regelmäßigen Anordnungen von Calciumcarbonat-Molekülen. Während eine einzeln stehende Kalzit-Säule schon bei leichtem Druck brechen würde, halten nebeneinander stehende Kalzit-Säulen einen relativ hohen Druck aus. Das kannst du den Schülern mit ungekochten Spaghetti demonstrieren. Ein senkrechter Spaghetti bricht schon bei leichtem Druck von oben. Hält man viele Spaghetti in der Hand, zerbrechen sie nicht so leicht, wenn von oben auf den Spaghetti-Strang gedrückt wird.

Die Kalkschale ist von tausenden von Poren durchzogen. Durch sie kann der Gasaustausch stattfinden. Während das Küken heranwächst, dringt Kohlendioxid (CO2) nach Außen und Sauerstoff (O2) nach Innen. Außerdem dringt durch die Poren Wasserdampf, damit das Ei nicht austrocknet.

Die Stabilität der Kalkschale wird auch durch die Form der Eischale bedingt. Durch die Wölbung verteilt sich der Druck auf verschiedene Stellen der Oberfläche. Die statischen Eigenschaften von gebogenen Materialien macht man sich auch bei dem Bau von Brücken oder Kuppeln zunutze.

Vogeleier haben eine ovale Form und sind keine Kugeln, da sie sonst zu leicht wegrollen könnten. Die Eier von Vögeln, die in besonders schwierigem Gelände brüten, sind im Vergleich zu Hühnereiern sogar noch schmaler und spitzer. Bei Berührung fangen sie an, sich auf der Stelle um die eigene Achse zu drehen. Lummen haben solche Eier. Sie bauen keine Nester, sondern brüten auf dem nackten Felsen direkt am Meer. Für das Überleben der Art ist es wichtig, dass nicht zu viele Eier in die Tiefe fallen. Eisvögel brüten in geschützten Höhlen. Ihre Eier können nicht aus dem Nest fallen und sind fast rund.

Manchmal legen Hennen ein Ei ohne die feste Kalkschale. Das Ei sieht dann so aus wie das, das du mit den Kindern hergestellt hast. Diese Eier nennt man Windei. Sie werden von sehr jungen Hennen gelegt, oder wenn die Hennen zu wenig Kalk mit dem Futter aufnehmen oder krank sind.

Du kannst den Kindern ein hartgekochtes Ei geben und sie bitten, die Schale so zu entfernen, dass die Eierschalenmembran erhalten bleibt. Ihr könnt diese dann getrennt entfernen (ohne klebrige Hände zu bekommen) und z. B. unter einer Lupe anschauen.

Um die Stabilität der Kalkschale zu demonstrieren, könnt ihr zwei hartgekochte Eier vorsichtig in je zwei Hälften schneiden und den Inhalt entfernen. (Vor dem Schneiden die Schnittstelle mit Tesafilm umkleben, dann bricht die Schale nicht unkontrolliert). Wenn ihr die vier Schalen als Rechteck mit den offenen Seiten nach unten hinlegt, könnt ihr ausprobieren, wie viele Bücher ihr auf sie legen könnt, ohne dass sie zerbrechen.

Folgendes Experiment kann ergänzend ausgeführt werden, um die Funktion der Eierschalenmembran zu veranschaulichen: Ist die Eierschalenmembran eines Hühnereis wasserdurchlässig?

Das ‚natur musée‘ bieten im Frühjahr die Aktivität „Vun Eer a Jippelcher“ an, welche als Erweiterung zu diesem Experiment dienen kann. Hier findest Du die Kontaktdaten, um dich über die Angebote zu informieren:

Tel: (00352) 462 233-312

Email: fschneider@mnhn.lu

Webseite: https://www.mnhn.lu/mnhn-program/?targetgroup=scolaire

Hier findest Du weitere Links zu Wissenschaftskommunikatoren und Workshop-Anbietern.

Bietet Deine Institution auch pädagogische Aktivitäten in diesem Bereich an und möchtest Du auf science.lu verlinkt werden? Dann nimm bitte hier Kontakt mit uns auf.

Im SciTeach Center können sich Lehrkräfte Info-, Experimentier- und Expositionsmaterial ausleihen und mit dem kinderzentrierten „forschend- entdeckenden“ Lernen vertraut machen.

Während unsere Rubrik darauf abzielt, den Kinder die naturwissenschaftliche Methode anhand einer Anleitung näher zu bringen, geht es beim Konzept vom kinderzentrierten forschend-entdeckenden Lernen darum, den Kinder selbst mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Du gibst als Lehrperson nur ein paar Materialien oder Fragen vor. Die Kinder entscheiden dann selbst, wofür sie sich interessieren oder was sie ausprobieren wollen. Als Lehrperson begleitest und unterstützt du sie dabei.

Im SciTeach Center soll das Kompetenzlernen im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet das SciTeach Center Lehrkräften die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Lehrpersonen und dem wissenschaftlichen Personal des SciTeach Centers neue Ideen und Aktivitäten für ihren naturwissenschaftlichen Unterricht zu entwickeln. Durch diese Zusammenarbeit soll auch das Vertrauen in den eigenen Unterricht gestärkt und mögliche Ängste gegenüber freiem Experimentieren abgebaut werden. Betreut werden die Veranstaltungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität Luxemburg sowie von Lehrkräften.

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.