AdobeStock/Louis-Photo

Chaque année, environ 1100 personnes meurent du cancer au Luxembourg.

Une tache foncée sur la peau qui change d'aspect. Une boule au sein. Une grosseur dans le cou qui ne disparaît pas. Ou encore un médecin qui, à l’issue d’une analyse de sang, déclare : « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Bon nombre de cancers ne présentent de signes visibles qu’à un stade avancé. Il arrive que les personnes concernées ne ressentent aucun symptôme pendant longtemps, jusqu’au jour où elles remarquent une boule, une tache sur la peau qui change de couleur ou une perte de poids inexpliquée.

Puis tombe le diagnostic : un cancer. Un mot terrifiant, car il révèle une vérité troublante : une partie de nos cellules échappent à tout contrôle. Des cellules qui se multiplient sans cesse. Qui repoussent des tissus sains. Qui font d’un mécanisme essentiel à la vie – à savoir le renouvellement constant des cellules – une menace potentiellement mortelle. Selon les estimations du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), une personne sur cinq développe un cancer au cours de sa vie, et environ un homme sur neuf ou une femme sur douze en meurt, ce qui explique pourquoi cette maladie occupe une place centrale en médecine moderne.

Au Luxembourg, le cancer a été la cause principale de décès de 1 099 personnes en 2022. Le cancer est la deuxième cause de décès après les maladies cardiovasculaires.

Mais comment un cancer peut-il apparaître ? Quels mécanismes sont responsables du développement d’un cancer ? Pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer et d'autres non ? Et quelles sont les chances de guérison à l’heure actuelle ? La recherche a déjà apporté beaucoup de réponses à ces questions et à d'autres similaires, mais beaucoup de zones d’ombre subsistent. Une chose est certaine, le cancer n'est pas une simple question de « destin ». Au-delà du hasard, des facteurs comme l’âge, les gènes, l’environnement et, surtout, le mode de vie jouent également un rôle.

Mais, il y a aussi de quoi être rassuré : beaucoup de cancers peuvent aujourd’hui être traités efficacement, notamment lorsqu’ils sont détectés à un stade précoce. La recherche progresse aussi de façon constante. Ces connaissances offrent un contrepoids face à la peur.

Nous avons également traité le sujet dans une vidéo "Ziel mir keng!". Cet article offre plus d'informations et de détails.

Qu'est-ce qu’un cancer ?

Notre corps est composé de milliards de cellules. Chaque cellule a une tâche bien précise : elle permet à notre cœur de battre, à nos muscles de fonctionner ou à notre peau de se régénérer. Pour assumer ce rôle, chaque cellule suit un cycle précis : elle se développe, se divise, assure sa tâche, puis meurt lorsqu’elle est vieille ou endommagée. Une nouvelle cellule saine se forme pour la remplacer.

Mais parfois, ce fonctionnement est perturbé. La cellule ne respecte alors plus les règles. Elle se divise de façon incontrôlée. Et les cellules qui lui succèdent également. C’est ainsi que commence le cancer. Le cancer, ce sont donc des cellules de notre corps qui échappent à tout contrôle. Ce qui rend ces cellules si dangereuses, c’est qu’elles ignorent tous les signaux qui leur indiqueraient normalement quand arrêter de se multiplier. Ces cellules qui se divisent de façon continue peuvent avoir des conséquences fatales pour l’organisme (voir la section « Ce qui rend le cancer si dangereux »). Elles peuvent même se modifier au point que le système immunitaire ne les reconnaît plus comme défectueuses.

Un point essentiel à retenir : le terme « cancer » ne désigne pas une seule maladie, mais regroupe une large gamme de tumeurs. Selon le tissu atteint, les altérations génétiques et les caractéristiques biologiques, ces formes de cancer diffèrent fortement quant à leur développement, leur évolution et leur réponse au traitement.

Quand les cellules du corps échappent à tout contrôle – comment le cancer se développe

Tout commence généralement par une cellule isolée dans laquelle se produit une anomalie. Chaque cellule comporte un code de synthèse, qu'elle est censée suivre fidèlement : le matériel génétique sous la forme d'ADN. Celui-ci détermine quand la cellule peut se diviser, quand elle se développe et quand elle doit cesser de croître. Il précise aussi dans quelles circonstances la cellule doit mourir. À chaque division, ce code de synthèse est copié, mais des erreurs peuvent survenir – on parle alors de mutations.

La plupart des mutations n’ont aucune conséquence. Des mécanismes de réparation spécialisés les corrigent immédiatement. Mais il arrive qu’une erreur échappe à cette surveillance. Cela ne pose pas nécessairement problème. Souvent, les mutations ont peu ou pas de conséquences. Si l’erreur n’est pas détectée par un mécanisme de réparation, elle reste inscrite dans l’ADN. Si la mutation est détectée, cela peut entraîner la mort programmée de la cellule pour éviter d’éventuelles conséquences, un mécanisme appelé « apoptose ». Dans le cas contraire, l’erreur de copie du matériel génétique est reproduite à chaque division cellulaire suivante. Et de nouvelles erreurs s'ajoutent. Ces mutations s’accumulent dans nos cellules tout au long de la vie. Le plus souvent, elles restent sans conséquences. Mais pas toujours.

La situation devient critique quand la mutation touche un gène qui régule la croissance, la division ou l’apoptose de la cellule. La cellule devient alors cancéreuse. À force de se diviser en continu, la cellule accumule d’autres mutations génétiques, qui contribuent souvent à aggraver la situation. Une autre caractéristique importante des cellules cancéreuses est leur faculté à échapper à la détection et à la destruction par le système immunitaire. Pour en savoir plus, voir la section « Ce qui rend le cancer si dangereux ».

Les mutations apparaissent donc à la fois de façon aléatoire lors des divisions cellulaires, mais aussi en raison de prédispositions génétiques et de facteurs de risque externes, que nous détaillerons ultérieurement. Dans la plupart des cas, une seule erreur ne suffit pas à transformer une cellule saine en une cellule cancéreuse. Plusieurs mutations doivent généralement s’accumuler pour que les mécanismes de contrôle du corps échouent et qu’une cellule commence à se multiplier de façon incontrôlée. Et même à ce stade, le corps dispose d’une deuxième ligne de défense : le système immunitaire, qui reconnaît en général les cellules cancéreuses comme étrangères, et les neutralise. Il arrive donc que le corps parvienne à tenir le cancer en échec, de sorte que la maladie passe inaperçue.

Ce qui rend le cancer si dangereux

Le cancer ne se résume pas à une simple croissance incontrôlée des cellules. Ce qui rend cette maladie si menaçante, ce sont ses conséquences : les cellules cancéreuses agressives ne se contentent pas d’ignorer les règles du corps et de se développer là où elles ne devraient pas, elles détruisent aussi les tissus sains. Pour survivre et continuer à se développer, elles mettent en place des stratégies ingénieuses. Beaucoup de tumeurs stimulent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour s’alimenter en oxygène et nutriments. Elles relèguent alors les cellules saines au second plan. En effet, plus une tumeur grandit, plus elle perturbe le fonctionnement de l’organe touché.

La situation devient encore plus dangereuse quand les cellules cancéreuses migrent depuis leur site d’origine vers les vaisseaux sanguins ou lymphatiques et se propagent dans l’organisme. C’est ainsi qu’apparaissent les métastases – des formations secondaires de la tumeur primitive – dans d’autres organes. Elles peuvent causer des dommages à plusieurs endroits en même temps, ce qui affecte une multitude d’organes et rend le traitement plus complexe.

Et ce n’est pas tout : les cellules cancéreuses évoluent sans cesse. Elles s’adaptent à leur environnement, se dissimulent au système immunitaire, voire le manipulent. Certaines tumeurs libèrent des messagers chimiques qui plongent les cellules protectrices du système immunitaire dans un état de dormance. Le cancer peut alors proliférer librement, à l’insu du système immunitaire.

Une fois que les cellules cancéreuses ont acquis ces propriétés, il devient très difficile de continuer à combattre le cancer à l’aide de thérapies.

Facteurs de risque du cancer : le hasard, l’âge, les gènes et ...

Les mutations du matériel génétique sont donc à l’origine de la division cellulaire incontrôlée – et de l’apparition du cancer avec toutes ses conséquences. Mais qu’est-ce qui déclenche ces mutations dans le matériel génétique ? Pourquoi certaines personnes développent-elles un cancer et d'autres non ? La réponse est complexe. On peut distinguer quatre raisons principales : le hasard, l’âge, la prédisposition génétique et les facteurs de risque externes, principalement liés au mode de vie.

Une partie des mutations responsables du cancer apparaît par pur hasard, quand les mécanismes de réparation des mutations échouent exceptionnellement. La proportion exacte de ces mutations aléatoires fait encore l’objet de recherches et de débats au sein de la communauté scientifique. Dans le cas du cancer de la prostate, du cerveau ou des os, le caractère aléatoire des mutations semble particulièrement important (Tomasetti et al., cité par Quarks). Dans d’autres types de cancers, comme celui du poumon, le rôle du hasard est moins déterminant.

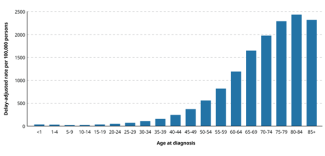

Comme des milliards de divisions cellulaires ont lieu au cours de la vie, des erreurs s’accumulent dans le matériel génétique au fil du temps. À un moment donné, certaines de ces mutations – ou leurs combinaisons – peuvent finir par déclencher un cancer. C’est pourquoi le risque de développer un cancer augmente nettement avec l’âge, surtout à partir de la cinquantaine. De plus, avec l’âge, notre système immunitaire devient moins performant – et avec lui, notre deuxième ligne de défense contre les cellules cancéreuses.

Taux d’incidence selon l’âge au moment du diagnostic, toutes formes de cancer confondues, toutes ethnies confondues, chez les hommes et les femmes, 2018 à 2022. Source : données d'incidence SEER, modèle novembre 2024 (1975-2022), 21 registres SEER Crédit : National Cancer Institute.

Une prédisposition génétique peut être identifiée dans environ 5 à 10 % des cas. En d’autres termes, les personnes concernées naissent avec des mutations génétiques qui augmentent considérablement leur risque de cancer. Face à ce type de risque héréditaire, un conseil génétique peut aider à élaborer des stratégies personnalisées de dépistage précoce ou de prévention.

Infobox

C’est grâce à l’actrice Angelina Jolie que les gènes BRCA1 et BRCA2 ont gagné en notoriété (« BRCA » signifie « Breast Cancer », soit « cancer du sein »). Il s’agit de gènes dont la fonction est de réparer les mutations qui surviennent lors de divisions cellulaires, notamment au niveau des seins ou des ovaires. Chez certaines personnes, ces gènes ne peuvent plus remplir correctement leur fonction en raison de mutations héréditaires dans l’un des gènes BRCA. Les femmes concernées présentent un risque accru de cancer du sein et de l’ovaire. Angelina Jolie est porteuse de cette mutation héréditaire du gène BRCA1 et a donc opté pour une mastectomie préventive.

... surtout le mode de vie

Pour prévenir le cancer, il faut en connaître les facteurs déclencheurs. Aujourd'hui, les chercheurs connaissent bien les facteurs liés à notre mode de vie qui favorisent le cancer – et ceux que nous pouvons influencer. Selon le Cancer Atlas, 50 % des cas de cancer pourraient être évités, tout comme 40 % des décès. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que 30 à 50 % des cancers pourraient être évités grâce à la prévention.

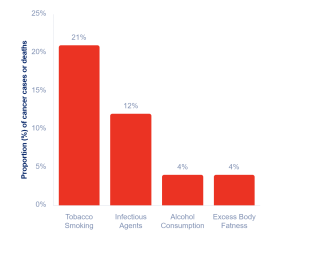

Le tabagisme figure en tête de liste des causes évitables. Aucune autre cause isolée n’est à l’origine d’autant de décès dus au cancer. Au Luxembourg aussi, quelque 20 % des nouveaux cas de cancer peuvent être attribués au tabagisme. Le lien est particulièrement évident dans le cas du cancer du poumon. Mais la fumée de cigarette joue aussi un rôle clé dans les cancers de la vessie, du pancréas ou de l’œsophage.

Proportion (%) des décès dus au cancer imputable aux principaux facteurs de risque évitables à l’échelle mondiale, 2020/2021. Source : Cancer Atlas.

L’alcool est aussi un facteur de risque bien documenté. Selon Cancer Atlas, il est responsable de 4 % de tous les décès liés au cancer. Le risque est particulièrement élevé en cas de consommation régulière, surtout si elle est combinée au tabagisme. En effet, l’alcool et le tabac renforcent mutuellement leur effet sur le matériel génétique. Un autre facteur de risque est l’exposition aux rayons UV. Une exposition excessive au soleil, surtout pendant l’enfance, ou l’usage de cabines UV augmente le risque de développer un cancer de la peau, comme le redoutable mélanome malin.

L’excès de poids, la sédentarité et une alimentation pauvre en fibres font également partie des facteurs de risque reconnus. Les gens qui consomment beaucoup de viande transformée et qui mènent un mode de vie sédentaire présentent un risque accru de développer un cancer colorectal.

Il existe aussi des facteurs de risque liés à l’environnement. En effet, des substances toxiques comme l’amiante, le radon, le benzène ou les gaz d’échappement des moteurs diesel peuvent provoquer un cancer quand elles pénètrent dans le corps. Selon les estimations, elles sont responsables de 10 à 20 % de tous les cancers.

Mais le risque de cancer ne dépend pas uniquement du mode de vie ou de l’exposition aux polluants environnementaux. Certaines infections peuvent aussi provoquer des tumeurs. Selon Cancer Atlas, elles seraient responsables de 12 % des cas de cancer. Il faut notamment citer ici le papillomavirus humain, qui est responsable de presque tous les cas de cancer du col de l’utérus et qui joue aussi un rôle dans les cancers de l’anus et certaines tumeurs de la tête et du cou. Les infections par les virus de l’hépatite peuvent aussi déclencher certains cancers. Il existe un vaccin contre le papillomavirus et contre les virus de l’hépatite.

C’est grâce à ces découvertes sur les facteurs de risque que de nombreux cancers sont aujourd’hui considérés comme évitables. La meilleure prévention commence donc souvent par des choix quotidiens simples.

Quels sont les différents types de cancers – et lesquels sont les plus fréquents ?

Le terme « cancer » couvre en réalité un grand nombre de maladies très différentes. Elles se distinguent par leur localisation, leur vitesse de croissance, leur tendance à produire des métastases et leur réponse aux traitements.

On peut classer les cancers en deux grandes catégories : il y a d’une part les tumeurs solides, qui se développent dans les organes ou les tissus – comme les poumons, les seins ou l’intestin. D'autre part, il y a les cancers du sang, comme les leucémies et les lymphomes, qui touchent le système hématopoïétique et ne forment pas de tumeurs solides.

Au Luxembourg, les cancers les plus fréquents chez les hommes sont le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer colorectal. Chez les femmes, il s’agit du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du poumon (Plan National Cancer, 2020). Mais cette liste ne dit pas grand-chose sur la dangerosité d’un cancer. En effet, cette dernière dépend non seulement de l’endroit où se forme la tumeur, mais aussi de sa vitesse de croissance et du moment de son diagnostic. Le cancer du pancréas, par exemple, est souvent déjà très avancé quand les premiers symptômes se manifestent, ce qui le rend difficile à traiter.

D’autres cancers, comme celui de la prostate ou de la thyroïde, évoluent en revanche souvent très lentement. Des cellules cancéreuses peuvent néanmoins s’en détacher, migrer vers d’autres organes et y former de nouvelles tumeurs : des métastases.

Il existe aussi d’importantes différences pour un même type de cancer. Alors que beaucoup de cancers du sein peuvent être guéris, certains sous-types agressifs rendent la thérapie plus complexe. Le moment où intervient le diagnostic peut souvent faire toute la différence. Si l’on se base sur le taux de mortalité, le cancer le plus dangereux est le cancer du poumon, tant à l’échelle mondiale qu’au Luxembourg. Il cause plus de décès que les autres cancers, notamment parce qu’il est souvent découvert trop tard. Pour beaucoup de types de tumeurs, un diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison.

La gravité d’un cancer ne dépend pas seulement de l’organe atteint, mais aussi de la biologie tumorale et du moment de sa détection.

Comment reconnaît-on un cancer ?

Le cancer se développe généralement lentement, souvent sans douleurs ni symptômes visibles. Il existe cependant des signes qui doivent alerter. Parmi eux figurent les grosseurs perceptibles sous la peau, les grains de beauté suspects qui changent de taille, d’aspect ou de couleur, ou une toux prolongée inexpliquée. La présence de sang dans les selles, l’urine ou les expectorations peut être un symptôme alarmant.

Une perte de poids soudaine et inexpliquée est un indicateur préoccupant, car certains cancers consomment beaucoup d’énergie et puisent dans les réserves du corps. Selon le type de tumeur, certains résultats anormaux dans une prise de sang – tels que des marqueurs tumoraux, une inflammation ou une anémie – peuvent révéler la présence d’un cancer.

Il est essentiel de ne pas paniquer quand on constate ces changements et de consulter un médecin pour en élucider la cause. En effet, plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont élevées.

Quelles sont les options thérapeutiques pour traiter un cancer ?

Le traitement du cancer doit être adapté à chaque patient. Le type de thérapie dépend du cancer en question, de son sous-type, du stade d’avancement de la maladie et de la capacité du patient à supporter la thérapie physiquement.

Intervention chirurgicale, chimiothérapie, radiothérapie : les piliers du traitement du cancer

Bien que la recherche ait beaucoup progressé, l'intervention chirurgicale, la chimiothérapie et la radiothérapie – les trois piliers classiques du traitement du cancer – restent au cœur de la prise en charge (Deutsches Krebsforschungszentrum, 2022 – source pour l'ensemble du paragraphe). Ces traitements sont souvent associés pour en accroître l’efficacité. De nouveaux traitements, comme les thérapies ciblées, l’immunothérapie et, pour certains types de cancers, les greffes de cellules souches, sont apparus ces dernières années.

Une intervention chirurgicale est souvent privilégiée quand la tumeur peut être retirée dans sa totalité. Le but est de réséquer autant que possible le tissu cancéreux, souvent en enlevant aussi le tissu avoisinant ou les ganglions lymphatiques, afin de s’assurer que toutes les cellules cancéreuses ont été éliminées. Selon la localisation et la taille de la tumeur, une petite intervention peut parfois suffire, tandis que, dans d’autres cas, des interventions chirurgicales plus importantes sont nécessaires. Ce type d’intervention peut être envisagé, par exemple, pour les cancers du sein ou de la peau. Si la tumeur est complètement retirée à un stade précoce, une guérison est même possible. Les médecins parlent de guérison en cas d’absence de récidive pendant une période de cinq ans après le traitement.

Ils affectent toutefois davantage les cellules cancéreuses que les cellules saines, car celles-ci se divisent encore plus vite et disposent de mécanismes de réparation moins efficaces. Les cytostatiques sont souvent associés à d’autres traitements et administrés par cycles successifs afin de laisser au patient le temps de récupérer entre les séances. La chimiothérapie est particulièrement adaptée aux cancers du sang, comme les leucémies et les lymphomes (cancers du système lymphatique, une partie du système immunitaire). Les médecins ont recours à ces médicaments même quand le cancer s’est déjà disséminé ou que des cellules cancéreuses circulent déjà dans le corps.

Thérapies ciblées : atteindre la tumeur là où ça fait mal

La thérapie ciblée repose sur l’utilisation de médicaments qui visent des propriétés très spécifiques des cellules cancéreuses, telles que des structures spécifiques présentes à leur surface ou des voies de signalisation qui contrôlent la croissance tumorale. Cette méthode n’est efficace que si la tumeur possède les structures cibles nécessaires. Ces thérapies sont utilisées lorsque des tests génétiques révèlent des cibles exploitables.

En temps normal, le rôle de notre système immunitaire est de neutraliser les cellules qui échappent à tout contrôle. Les cellules cancéreuses ont toutefois développé des stratégies très sophistiquées pour échapper à la surveillance du système immunitaire. Les immunothérapies aident le corps à percer les mécanismes de camouflage des cellules cancéreuses. Elles permettent au système immunitaire d’identifier les cellules cancéreuses comme une menace et de les attaquer. Pour certains types de cancers, ces thérapies ont suscité de nouveaux espoirs ces dernières années, en particulier quand les traitements classiques se sont révélés inefficaces. Une vaste étude menée aux États-Unis a montré que l’immunothérapie a pratiquement permis de doubler le taux de survie à cinq ans pour les cancers du poumon avancés, qui est passé de 6,8 à 10,7 %.

Pour certains cancers du sang, tels que les leucémies ou les lymphomes, il peut s’avérer nécessaire de remplacer l’ensemble du système hématopoïétique. Dans ce contexte, une transplantation de cellules souches peut être pratiquée. Les personnes concernées reçoivent des cellules souches du sang saines, issues de leur propre corps ou d’un donneur ou d’une donneuse. Avant la transplantation, la moelle osseuse affectée est généralement détruite à l’aide d’une chimiothérapie intense ou par irradiation, afin de faire de la place pour le nouveau système sain.

Bonne nouvelle : les taux de guérison s'améliorent

Il y a encore quelques décennies, un diagnostic de cancer représentait pour beaucoup une sentence de mort. Aujourd’hui, la situation est souvent bien différente. Des données récentes relatives au Luxembourg montrent que, au début des années 1980, le taux de survie à cinq ans pour tous les cancers était de 35 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes. En 2021, 56 % des hommes et 65 % des femmes ont survécu au moins cinq ans après un diagnostic de cancer.

Les avancées les plus nettes ont été observées pour le cancer du sein. Pour cette forme de cancer, le taux de survie à cinq ans était d’environ 89 % – dans les années 1980, il n'était que d'environ 68 % – en 2021. Dans le cas du cancer de la prostate, le taux de survie est passé d'environ 67 % à 95 % aujourd'hui . Les taux de survie ont aussi fortement augmenté pour le cancer colorectal.

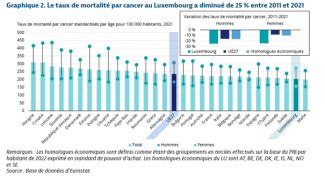

Au Luxembourg, la mortalité est également en baisse : le taux de mortalité ajusté selon l’âge attribuable au cancer a diminué au cours des dernières décennies – même si le nombre absolu de décès augmente légèrement en raison de la croissance démographique et du vieillissement de la population (Plan National Cancer, 2020).

Taux de mortalité attribuable au cancer au Luxembourg 2011 vs 2021. Source : OCDE

Les mesures de dépistage précoce, telles que les programmes de dépistage du cancer du sein ou du cancer colorectal, ou le vaccin contre le papillomavirus humain à l'origine des cancers du col de l'utérus ont joué un rôle majeur dans cette évolution. Le pronostic illustre l’importance du dépistage précoce : si une tumeur est détectée à un stade précoce, les chances de guérison augmentent souvent sensiblement. Pour certains cancers, comme celui de la peau ou des testicules, des auto-examens réguliers peuvent permettre une détection précoce, sans intervention médicale.

En dépit des avancées, les défis liés au cancer restent importants. Le cancer du pancréas et celui du poumon restent parmi les plus préoccupants. Entre 2016 et 2020, le cancer du pancréas touchait chaque année environ 50 hommes et 50 femmes au Luxembourg. Mais, la survie à cinq ans reste très faible : 9 % pour les hommes et 8 % pour les femmes. Le cancer du poumon figure, lui aussi, toujours parmi les formes de cancer les plus mortelles, malgré les avancées thérapeutiques : seuls 21 % des hommes et 25 % des femmes sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.

En règle générale, un diagnostic précoce améliore considérablement les perspectives pour de nombreux cancers. Grâce aux progrès médicaux, il est désormais souvent possible, non seulement de traiter un cancer, mais aussi de le guérir là où cela paraissait autrefois impensable.

Recherche : état des lieux et avancées

Bien que le cancer n’ait pas encore été éradiqué, la recherche est porteuse d’espoir. L’oncologie a progressé plus rapidement ces dernières années qu’au cours des décennies précédentes. Grâce aux nouvelles technologies, à une connaissance approfondie de la biologie tumorale et à des approches thérapeutiques ambitieuses, de nouvelles perspectives émergent, même face à des diagnostics complexes.

La recherche a réalisé des avancées significatives dans un domaine clé, l’immunothérapie. On a longtemps pensé que le système immunitaire était pratiquement incapable de détecter le cancer. Mais de nouveaux médicaments, appelés inhibiteurs de points de contrôle, permettent de réactiver les défenses immunitaires. Ils ont permis d’améliorer significativement les chances de survie, notamment pour ce qui est du mélanome malin et de certaines formes de cancer du poumon. Ainsi, le taux de survie à cinq ans pour le mélanome est passé de 66 % (1983-1987) à 91 % (2016-2020) chez les hommes et de 83 % (1983-1987) à 95 % (2016–2020) chez les femmes au Luxembourg.. L’amélioration des taux de survie coïncide avec l’arrivée des immunothérapies modernes, ce qui confirme leur utilité clinique. Les chercheurs travaillent déjà sur la prochaine génération de ces thérapies, par exemple sur des combinaisons avec d'autres substances actives afin d’élargir le champ d’action à d’autres types de cancers.

Chaque tumeur a ses spécificités et la médecine personnalisée s’en sert pour adapter avec précision le traitement aux caractéristiques génétiques de la tumeur et aux particularités individuelles du patient. Pour ce faire, une analyse génétique de la tumeur est réalisée pour chaque patient. Le but est d’utiliser des médicaments capables de cibler avec précision les vulnérabilités de chaque tumeur. En Europe, de plus en plus de cliniques adoptent ce modèle thérapeutique, même si son intégration généralisée dans les soins reste limitée.

Un autre champ de recherche prometteur est celui du microbiome (l’ensemble des micro-organismes présents à la fois dans et sur le corps humain). Les recherches révèlent que ces bactéries et virus ne se limitent pas à réguler la digestion ou le système immunitaire, mais qu’ils pourraient aussi jouer un rôle dans la réponse aux traitements ou l'apparition d'une tumeur. La recherche sur le microbiome n’en est encore qu’à ses débuts, mais l’intérêt qu’elle suscite ne cesse d'augmenter, car elle pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le diagnostic précoce et une meilleure prise en charge du cancer.

Et puis, il y a aussi l’intelligence artificielle : ce qui ressemble encore parfois à de la science-fiction est depuis longtemps une réalité en cancérologie. À l’aide de modèles d'apprentissage profond, il est possible d’analyser d’immenses volumes de données de patients afin d’améliorer les pronostics, d’anticiper les succès thérapeutiques ou d’identifier de nouveaux schémas de croissance tumorale. L’objectif de ces modèles est d’aider les professionnels de santé à déterminer, de façon plus rapide et plus précise, le traitement adapté à chaque patient.

En dépit de ces avancées, beaucoup de questions subsistent. Il y a encore des formes de cancers pour lesquelles il n’existe guère de thérapies efficaces. Mais la direction est claire : la recherche ouvre des portes qui sont restées longtemps fermées. Et derrière chacune de ces portes pourrait se cacher une nouvelle voie vers une meilleure qualité de vie et des traitements plus personnalisés.

Axes d’innovation de la recherche

|

Domaine thérapeutique |

Axe de recherche |

|

Immunothérapie |

Activation du système immunitaire contre les cellules cancéreuses, par exemple à l’aide d’inhibiteurs de points de contrôle (Sharma et al., 2023) |

|

Médecine personnalisée |

Analyse génétique de la tumeur pour identifier des thérapies adaptées (Mateo et al., 2022) |

|

Microbiome |

Influence des bactéries et virus sur la croissance tumorale et la réponse au traitement (Garrett, 2015) |

|

Intelligence artificielle |

Amélioration des pronostics et planification thérapeutique grâce à des modèles d’apprentissage profond (Zhang et al., 2023) |

Auteur : Hannes Schlender (scienceRELATIONS)

Édition : Michèle Weber et Jean-Paul Bertemes (FNR)

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Infobox

de Visser KE, Joyce JA. The evolving tumor microenvironment: From cancer initiation to metastatic outgrowth. Cancer Cell. 2023 Mar 13;41(3):374-403. doi: 10.1016/j.ccell.2023.02.016. PMID: 36917948.

Hanahan, D. (2022). Hallmarks of cancer: New dimensions. Cancer Discovery, 12(1), 31–46. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1059

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: The next generation. Cell, 144(5), 646–674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/warum-die-entstehung-von-krebs-manchmal-einfach-zufall-ist/

Garrett, W. S. (2015). Cancer and the microbiota. Science, 348(6230), 80–86. https://doi.org/10.1126/science.aaa4972

https://www.wcrf.org/preventing-cancer/topics/family-history-genes-and-cancer/

Krebs in Deutschland für 2019/2020. (2023). Gemeinsame Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (GEKID). https://www.krebsdaten.de

Wild CP, Weiderpass E, Stewart BW, eds. World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2020. Available from: http://publications.iarc.fr/586.

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-burden-of-cancer

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Krebsinformationsdienst. (2022). Behandlung von Krebs: Die Säulen der Krebstherapie (Fit in Gesundheitsfragen, Lerneinheit 8.1). Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum. Verfügbar unter: https://www.krebsinformationsdienst.de/service/fit-in-gesundheitsfragen/projekt.php

Mafra A, Weiss J, Saleh S, Weber G, Backes C (2024): Cancer mortality trends in Luxembourg: A 24-year descriptive study (1998–2021). Cancer Epidemiology, 93:102648. DOI: 10.1016/j.canep.2024.102648

Mateo, J., Steuten, L., Aftimos, P., André, F., Davies, M., Garralda, E., Geissler, J., Husereau, D., Martinez-Lopez, I., Normanno, N., Reis-Filho, J. S., Stefani, S., Thomas, D. M., Westphalen, C. B., & Voest, E. (2022). Delivering precision oncology to patients with cancer. Nature Medicine, 28(4), 658–665. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01717-2

Plan National Cancer 2020–2024. (2020). Ministère de la Santé, Grand-Duché de Luxembourg. https://sante.public.lu

Saini, A., Kumar, M., Bhatt, S., Saini, V., & Malik, A. (2020). Cancer causes and treatments. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 11(7), 3109–3122. https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.11(7).3109-2

Sharma, P., & Allison, J. P. (2023). Immune checkpoint therapy: Past, present, and future. Cell, 186(1), 21–37. https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.11.018

Tomasetti, C. et al., Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention. Science355,1330-1334(2017).DOI:10.1126/science.aaf9011

Wang Y, Kondrat K, Adhikari J, Nguyen Q, Yu Q, Uprety D. Survival trends among patients with metastatic non–small cell lung cancer before and after the approval of immunotherapy in the United States: a Surveillance, Epidemiology, and End Results database–based study. Cancer. 2025;e35476. doi:10.1002/cncr.35476

Zhang H, Xi Q, Zhang F, Li Q, Jiao Z, Ni X. Application of Deep Learning in Cancer Prognosis Prediction Model. Technology in Cancer Research & Treatment. 2023;22. doi:10.1177/15330338231199287