Véronique Faber/Uni Luxemburg

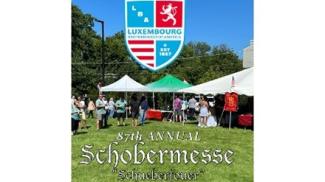

Die "Schueberfouer" in Chicago im Jahr 2024

Anm. der Red.: Dies ist eine Übersetzung eines Artikels, der am 22.08.2024 auf Englisch auf der Internetseite des C2DH an der Uni Luxemburg veröffentlicht wurde.

Die 1340 gegründete „Schueberfouer“, Luxemburgs größte Volksfest, zieht jedes Jahr Besucher sowie Waren aus Luxemburg und dem Ausland an. Luxemburgische Auswanderer in Chicago feiern ihre eigene Version dieser Kirmes und verstehen dies als Teil ihres kulturellen Erbes. Véronique Faber, Doktorandin am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) an der Universität Luxemburg, war letztes Jahr dabei und erforscht die faszinierende Geschichte dieser einzigartigen Veranstaltung.

Am 22. August beginnt die 683. Auflage der luxemburgischen „Schueberfouer“ oder „Schobermesse“. Gleichzeitig feiert die Luxembourg Brotherhood of America ihre 88. „Schobermesse“.

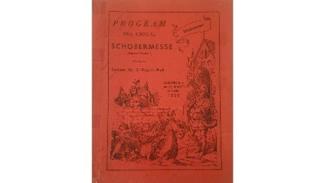

Diese 1887 in Chicago gegründete Vereinigung ist in mehrere Sektionen unterteilt. 1904, in einer Zeit, in der das Interesse an Vereinen rückläufig war, stellte eine der Chicagoer Sektionen die traditionelle luxemburgische Kirmes erstmals nach, um die Mitgliederzahlen zu steigern. Während die heutige Veranstaltung ein lebhaftes Picknick mit Tombola und Musik ist, war sie in ihren Anfängen ein zweitägiges Volksfest mit Unterhaltung, Spielen sowie Blumen- und Landwirtschaftsausstellungen. Das Programm von 1945 feierte die Kirmes sogar als „Aushängeschild der Luxemburger in den Vereinigten Staaten”.

Transatlantische Transfers und kulturelle Integration

Die Untersuchung, wie transatlantische Transfers die Chicagoer Kirmes geprägt haben, ist Teil einer umfassenderen Studie über die Verflechtung nationaler, transregionaler und transnationaler Elemente innerhalb der luxemburgischen Volksfestkultur am Beispiel der „Schueberfouer” zwischen 1945 und 1975. Diese empirische Fallstudie gehört zum C2DH-Projekt „Popular Culture Transnational – Europe in the Long 1960s“. Die Kirmes in Chicago bietet eine einzigartige Chance, kulturelle Transfers und Anpassungsdynamiken zwischen Luxemburg und den USA zu analysieren.

Um die Transfers zwischen einem Volksfest in Luxemburg und einem in Chicago vollständig zu verstehen, ist es unerlässlich, den breiteren Migrationskontext zu berücksichtigen. Die meisten Luxemburger, die nach Chicago auswanderten, verließen ihre Heimat zwischen 1840 und 1890. Sie kamen vor allem aus der Moselregion und dem westlichen Teil Luxemburgs. Diese Migranten, die zu großen Teilen aus der Landwirtschaft kamen, ließen sich in den nördlichen Gebieten Chicagos nieder, wo Land bezahlbar war. Zunächst waren die Luxemburger in Chicago im Gartenbau und in der Landwirtschaft tätig, später wurden sie jedoch für den Bau von Gewächshäusern für Gemüse und Blumen bekannt.

Die luxemburgische Gemeinschaft unterhielt enge Beziehungen zu den deutschen Einwanderern. Ihre Kinder besuchten dieselben Schulen, die Erwachsenen nahmen an denselben gesellschaftlichen Aktivitäten teil. Zum Zeitpunkt ihrer Auswanderung befand sich Luxemburg noch im Unabhängigkeitsprozess. Viele Einwanderer gaben auf amtlichen Dokumenten „Luxemburg, Deutschland“ als Herkunftsland an. Nach dem Ersten Weltkrieg wirkte sich die antideutsche Stimmung stark auf Einwanderergemeinschaften aus, auch auf die luxemburgische.

Als Reaktion darauf begannen viele Einwanderergruppen, ihre eigene kulturelle Identität stärker zu betonen, um sich besser zu integrieren und sich von negativen Assoziationen mit ihrem ethnischen Hintergrund zu distanzieren. Für die Luxemburger bedeutete dies eine stärkere Konzentration auf ihre eigene Sprache, ihre Bräuche und ihre Kultur, um ihr Erbe zu pflegen.

Von der wirtschaftlichen Entscheidung zum nationalen Fest

Die Ursprünge des Chicagoer Volksfestes gehen auf das Jahr 1904 zurück, als Peter Malget, Vorsitzender der Sektion 3, die Idee mit Nic Karthauser diskutierte, einem deutschen Restaurantbesitzer, dessen Lokal ein beliebter Treffpunkt der luxemburgischen Bevölkerung war. Karthauser, der die „Schueberfouer“ in Luxemburg bereits besucht hatte, inspirierte Malget zur Organisation einer ähnlichen Veranstaltung in Chicago, die als Besuchermagnet dienen sollte. Eine Analyse der kulturellen Transfers muss daher auch die Attraktionen der Luxemburger Kirmes aus dem späten 19. Jahrhundert berücksichtigen. Dazu zählen das Kraftspiel „Hau den Lukas” sowie beliebte Aktivitäten wie Baumklettern und Kegeln, die allesamt auch auf dem Chicagoer Volksfest zu finden waren.

Die im 19. Jahrhundert aus Luxemburg importierten Elemente wurden später von der amerikanischen Populärkultur der 1960er-Jahre beeinflusst. So wurden beispielsweise traditionelle luxemburgische Speisen wie Quetschentaart in amerikanische Kulturpraktiken umgedeutet, was sich in Veranstaltungen wie Kuchenwettbewerben widerspiegelt und einen Wandel sowohl im Kontext als auch in der Form aufzeigt. Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Transfers und ihrer Anpassungen wird in der bevorstehenden Dissertation diskutiert. In dieser vorläufigen Phase lässt sich festhalten, dass die Populärkultur während der „langen 1960er-Jahre” einen erheblichen Wandel durchlief.

Massenkultur: Wegbereiter und Störfaktor

In den 1960er-Jahren stellte die Massenkultur eine kontrastierende Alternative zur ethnischen Populärkultur dar und wirkte sich auf die Art und Weise aus, wie Menschen ihre Identität konstruieren. Während die Massenkultur im 19. und frühen 20. Jahrhundert dazu diente, ethnische Feste wiederzubeleben, wurde sie anschließend zur dominierenden Kraft und zog die Aufmerksamkeit der nachfolgenden Einwanderergenerationen auf sich. Bis 1963 wurde das Chicagoer Volksfest hauptsächlich für Familientreffen genutzt, da die weitläufigen „Luxembourg Gardens” Platz für große Versammlungen boten, die in Privathäusern nicht stattfinden konnten. Mit der zunehmenden Mobilität und Zerstreuung der Familienmitglieder sowie der Schließung der Gärten suchten die Menschen jedoch nach alternativen Orten für soziale Kontakte. Die letzte „Schobermesse“ fand 1967 statt. Gründe für das Ende waren ein Mangel an Freiwilligen und geeigneten Räumlichkeiten. Diese Veränderung gilt als der bedeutendste Trend der 1960er-Jahre, wobei das Interesse an kulturellen Praktiken erst später wieder auflebte. Die „Schobermesse“ wurde 2001 wiederbelebt, um das luxemburgische Erbe zu pflegen und Familien luxemburgischer Herkunft zu vernetzen.

Véronique Faber, Doktorandin am C2HD

Autor: Véronique FABER (C2DH)

Redaktion: Linda Wampach (FNR)

Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)