AdobeStock/mafatih (généré à l'aide d'IA)

Un régime alimentaire durable et nutritif ressemble-t-il à cela ?

Les raisons pour lesquelles nous devons repenser notre alimentation sont simples : assurer la sécurité alimentaire, promouvoir la durabilité, protéger le climat et l’environnement, et garantir la justice sociale face à une population mondiale en croissance et de plus en plus aisée. Tous ces enjeux – et bien d’autres encore – dépendent aussi en grande partie de ce que nous mangeons et de la façon dont nous produisons notre nourriture. Comment pouvons-nous adapter notre système alimentaire pour qu’il soit viable à long terme ? Ces questions sont le fil conducteur de cette série d’articles. Dans cette première partie, nous nous penchons sur les défis auxquels notre système alimentaire actuel est confronté.

En bref : Pourquoi faut-il repenser notre système alimentaire ?

- La population mondiale et le niveau de vie augmentent en continu, si bien qu’il faudra produire deux fois plus de protéines d’ici 2050 qu’actuellement.

- Chaque année, nous perdons des surfaces agricoles à cause de l'imperméabilisation et de l’érosion des sols.

- Les pratiques agricoles courantes nuisent à l’environnement et accélèrent le changement climatique. Avec ses événements météorologiques extrêmes, le changement climatique confronte, à son tour, l’agriculture à de nouveaux défis.

- Certaines méthodes de pêche qui détruisent les habitats sous-marins ont également un impact similaire sur l'environnement.

- Une alimentation insuffisante, excessive ou inappropriée affecte actuellement la santé de milliards de personnes.

- De grandes quantités de nourriture sont gaspillées et finissent à la poubelle. Ces pertes alimentaires à elles seules permettraient de nourrir plus d’un milliard de personnes chaque année.

Un appétit grandissant

La population mondiale ne cesse d’augmenter. Alors que l’on comptait environ 1,65 milliard de personnes au début du XXe siècle, ce chiffre a dépassé les six milliards à l’aube du nouveau millénaire. La barre des huit milliards a été franchie en 2022 et, selon les estimations des Nations unies, nous serons quelque dix milliards d’ici le milieu des années 2080. Autrement dit, il faudra nourrir 20 % de personnes en plus. Les protéines sont un élément central de notre alimentation. Ce sont des constituants essentiels des cellules humaines ainsi que des enzymes (qui interviennent dans le métabolisme) et des hormones. Elles doivent être fournies par l’alimentation pour assurer la croissance et le renouvellement des tissus. On les trouve dans les aliments d’origine végétale ou animale.

Et c’est à ce niveau que se situe le deuxième enjeu majeur, car la croissance démographique s’accompagne aussi d’une augmentation du niveau de vie de la population. Autrement dit, les régions pauvres rattrapent leur retard et se tournent de plus en plus vers les protéines animales.

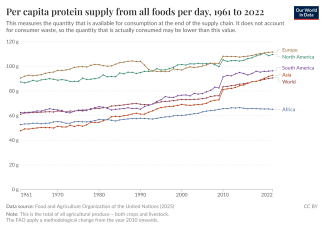

Figure 1 : Estimations de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) de l’apport en protéines par habitant et par région depuis 1961. Globalement, l’apport en protéines par habitant a progressé d’environ un tiers durant cette période. L’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud ont connu la plus forte croissance de l’apport en protéines par habitant. À l’inverse, en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord, l’apport en protéines s’est plus ou moins stabilisé au cours des dernières décennies. Source : Our World in Data (CC-BY)

Si l'on combine ces deux tendances, nous devrons produire deux fois plus de protéines d’ici 2050 qu’actuellement. Différentes solutions sont envisagées pour faire face à ces défis. Elles vont des produits connus depuis longtemps comme le tofu et le tempeh à des alternatives comme une saucisse au curry à base de protéines de pois, des en-cas croustillants à base d’insectes, de la viande cultivée en laboratoire et même des protéines produites à partir d’eau et d’air. Le deuxième article de notre série vous en apprendra davantage sur ces alternatives.

Nous perdons des terres cultivables tous les jours

Les surfaces agricoles sont sans conteste la ressource la plus essentielle à l’agriculture. Et pourtant, elles disparaissent progressivement. En effet, les terres arables ne servent pas seulement à cultiver des céréales ou à faire paître le bétail. On peut aussi y aménager différents types d’infrastructures esthétiques et utiles, comme des maisons, des routes, des zones d’activités ou encore des centres commerciaux. C’est ce qu’on appelle l’imperméabilisation des sols. Celle-ci a augmenté d'environ 2 % entre 2009 et 2015 dans la Grande Région.

Au Grand-Duché de Luxembourg, 170 hectares de terrain sont imperméabilisés chaque année. C'est l’équivalent d’environ 240 terrains de football. L’objectif est de réduire l’imperméabilisation à 90 hectares par an d’ici à 2035, puis à zéro jusqu’en 2050.

En revanche, dans d'autres parties du monde, notamment en Asie, la dégradation du sol constitue un problème central. La qualité du sol y diminue peu à peu, jusqu’à ce qu’il ne soit plus exploitable pour l’agriculture. Les raisons en sont nombreuses et sont souvent imputables à l’homme : monocultures couplées à un apport excessif d’engrais, pollution par des eaux usées ou des résidus industriels, compaction du sol dû à l’élevage intensif ou aux machines agricoles et perte de la biodiversité. En l’espace de trente ans, un quart des terres arables mondiales s’est détérioré (Scheub & Schwarzer, 2017). Pour les pâturages, ce chiffre grimpe à un tiers. Selon l’Agence fédérale de l'environnement en Allemagne, près de 10 millions d’hectares de terres arables disparaissent chaque année à travers le monde. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans le troisième article de notre série, vous découvrirez comment la robotique, l'IA, l'agriculture urbaine ou les systèmes à recirculation sophistiqués permettent de contrecarrer cette tendance.

Infobox

Les forêts tropicales comptent parmi les régions les plus riches en espèces végétales de la planète. Selon les estimations, un hectare de forêt tropicale abriterait plus d'espèces d’arbres que toutes les forêts de l’hémisphère nord réunies. On pourrait en conclure que le sol y est très fertile. Mais il n’en est rien. Le sol des forêts tropicales est pauvre en nutriments. L’apport de nouveaux nutriments se fait habituellement par l’érosion des roches sous-terraines. Or, dans les forêts tropicales, la base rocheuse est déjà très érodée, si bien que très peu de nutriments remontent à la surface. La biodiversité exceptionnelle s’explique autrement. Une couche épaisse d’humus en est à l’origine. Dans la forêt tropicale, la nature fonctionne en économie circulaire et ne laisse pratiquement aucune ressource minérale se perdre. Quand on défriche les forêts tropicales pour la culture agricole, cette dernière tire dans un premier temps profit de cette couche d’humus. Mais la couche d’humus s’épuise vite et les restes sont emportés par les pluies. Le sol devient inutilisable et une autre partie de la forêt doit être déboisée.

L'agriculture impacte l'environnement, qui agit à son tour sur l'agriculture

Chaque fois que nous utilisons des ressources naturelles, nous laissons des traces. Le concept d’empreinte écologique permet de mesurer cet impact. Le mode de production de nos aliments constitue un facteur important. En effet, l’agriculture a des répercussions sur notre environnement. Les monocultures, par exemple, ont des effets néfastes sur la biodiversité. En effet, ces immenses champs cultivés ne laissent guère de place aux plantes sauvages et aux animaux . Et comme les monocultures sont très vulnérables aux organismes nuisibles aux végétaux, il faut recourir à des pesticides, ce qui nuit de nouveau à la biodiversité. Et au sol.

Le mode de fertilisation a également des effets sur le sol. La production d'aliments d'origine animale laisse aussi des traces. Cet impact varie selon l’espèce animale et le type d’élevage. Pour les bovins, des émissions de CO2 liées à la culture, à la transformation et au transport du fourrage s’ajoutent aux émissions de méthane, un gaz à effet de serre produit par les vaches pendant leur digestion. Tant les bovins élevés en pâturage que ceux qui sont engraissés au soja ou au maïs produisent des quantités considérables de gaz à effet de serre. Ces émissions alourdissent le bilan carbone et accélèrent le changement climatique.

Et le dérèglement climatique confronte à son tour l’agriculture à de nouveaux défis. En effet, il n'y a guère d'autres secteurs qui dépendent autant des conditions météorologiques. Et ces dernières années, on a observé une augmentation des événements climatiques extrêmes. Les sécheresses assèchent les sols jusque dans leurs strates les plus profondes et provoquent le dessèchement des plantes. Les pluies diluviennes provoquent l’érosion des sols et les inondations abîment les cultures. Dans la troisième partie de notre série, nous verrons aussi comment réduire l’empreinte carbone de la production alimentaire et la rendre plus résistante aux événements climatiques extrêmes.

Une planète principalement constituée d'eau

Seuls quelque 30 % de la surface terrestre sont des terres émergées, environ 18 % sont en principe habitables et moins de 3 % sont utilisés pour l'agriculture. Il n'est donc guère étonnant que nos ancêtres aient aussi exploité la mer comme l'une des plus grandes sources d’alimentation. La mer fournit depuis toujours de telles quantités de poisson et de fruits de mer qu’on l’a longtemps crue inépuisable. Mais aujourd’hui, nous savons que le recours aux innovations techniques pour sillonner les mers n’est pas sans conséquences. La surpêche, les prises accidentelles et la pêche illégale rompent l’équilibre des espèces et déstabilisent l’écosystème entier. Certaines méthodes de pêche ont un impact similaire en détruisant les habitats sous-marins. Mais comment parvenir à un équilibre entre, d’un côté, une ressource clé pour notre alimentation et notre santé et, de l’autre, les dégâts environnementaux causés par la surexploitation ? C’est à cette question que s’attache le quatrième article de notre série « L’alimentation de demain », en analysant le rôle central que les fleuves, les lacs, les océans et même les milieux aquatiques artificiels pourraient jouer dans notre système alimentaire de demain.

Quand l'alimentation nuit à notre santé

D’aucuns le savent, l’alimentation a un impact considérable sur notre santé. Quand l’apport alimentaire est trop faible, notre santé se détériore. En 2022, entre 700 et 800 millions de personnes dans le monde ont, pendant une période prolongée, eu un apport énergétique insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de leur organisme. Ils souffraient d'une carence nutritionnelle chronique et, partant, de malnutrition. Cette sous-alimentation perturbe toutes les fonctions de l’organisme et peut avoir une issue fatale. Un apport excessif en nourriture, par contre, peut aussi nous rendre malades. Si nous consommons plus d’énergie que nous n’en avons besoin, notre corps fait des réserves pour les périodes de pénurie. Si elles ne viennent pas, le poids s’accumule. Et c'est un problème. Plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent actuellement d’obésité. C'est la conclusion d'une étude réalisée en 2022. Le surpoids extrême, tout comme la sous-alimentation, affecte durablement les organes et réduit la qualité et la durée de vie.

Et puis, la composition de notre assiette a bien entendu aussi son importance. Notre alimentation doit être équilibrée, saine et riche en micronutriments importants comme les vitamines ou les minéraux. Or, pour près d’un tiers de la population mondiale, ce type d’alimentation est inaccessible. Plus de trois milliards de personnes souffrent actuellement de malnutrition. La pauvreté constitue un facteur de risque à cet égard. Mais l'âge aussi. Alors que le corps des enfants ne constitue pas encore de réserves, les personnes âgées manquent souvent d’appétit. Et puis, il y a ces éléments indésirables qui s’introduisent dans l’alimentation pendant la culture, la transformation et le stockage. Les résidus d’antibiotiques dans les produits d’origine animale en sont un exemple. Les microplastiques dans les poissons en sont un autre. Citons aussi la présence de pesticides dans les légumes. Ou les micro-organismes nuisibles qui peuvent proliférer quand les aliments sont mal entreposés.

De la nourriture qui finit à la poubelle

Le trajet du champ jusque dans notre assiette est périlleux – c’est du moins l’impression qu’on pourrait avoir. En effet, près d'un tiers de la nourriture produite est jeté. Certains produits sont éliminés dès la récolte parce qu’ils ne répondent pas aux critères esthétiques. Lors de la transformation, des parties comestibles comme les abats des animaux sont mises au rebut, car elles ne s’inscrivent pas dans nos traditions culinaires. Une autre partie encore se détériore lors du stockage dans le commerce de gros et de détail. Et les restes des buffets ou des repas à la maison sont également jetés. Le gaspillage est colossal : environ 1,3 milliard de tonnes d’aliments sont jetées chaque année, selon la FAO des Nations unies. Ces pertes alimentaires à elles seules permettraient de nourrir plus d’un milliard de personnes chaque année, ce qui permettrait de réduire sensiblement l’empreinte écologique de l’agriculture.

La production alimentaire de demain est donc confrontée à un grand nombre de défis. Le fait qu’elle est en grande partie responsable de ces problèmes suggère une chose : maintenir le statu quo est peu envisageable. Mais d’innombrables idées et solutions porteuses d’espoir existent. Dans les trois prochains articles de cette série, nous analyserons de plus près les plus prometteuses.

Auteur : Kai Dürfeld (pour scienceRELATIONS - Communication scientifique)

Édition: Michèle Weber (FNR)

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Cet article fait partie d'une série

Infobox

https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-population-prospects-2024-summary-results-0

https://ourworldindata.org/food-supply

https://www.nzz.ch/wirtschaft/wie-sich-essgewohnheiten-weltweit-veraendern-ld.1320921

https://www.uniper.energy/news/de/debateenergy-was-essen-wir-2050

https://www.wort.lu/politik/turmes-luxemburg-darf-seine-seele-nicht-verlieren/1190418.html

Ute Scheub, Stefan Schwarzer: Die Humusrevolution: wie wir den Boden heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen. oekom verlag, München 2017, ISBN 978-3-86581-838-6 , S. 45.

https://www.faszination-regenwald.de/info-center/artenvielfalt/pflanzen/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320722004232

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2404329122

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter11.pdf

https://www.fao.org/3/cc8166en/online/cc8166en.html#chapter-3_1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)02750-2/fulltext