SKIN/FNR

Vidéo de l'épisode de « Ziel mir keng! »

« Ziel mir keng! » est diffusé le dimanche soir après le « Wëssensmagazin Pisa » sur RTL Tëlee. Vous pouvez aussi visionner les épisodes sur RTL Play ou sur la chaîne YouTube science.lu : https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.

D’un point de vue biologique, il y a aussi les personnes intersexes. Ce sont des gens dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux définitions binaires traditionnelles des corps masculins ou féminins. Certains ont à la fois des testicules et des ovaires, d’autres ont des chromosomes XX, mais un pénis, d’autres encore ont des chromosomes XY, mais un taux élevé d’œstrogènes. Il y a même des gens qui ont des chromosomes XXY...

N’y a-t-il donc vraiment que deux sexes biologiques ? Ou plutôt trois ? Ou en existe-t-il un spectre entier ? Dans cet épisode de « Ziel mir keng! », nous expliquons comment se développe le sexe biologique, ce qu’est l’intersexuation et combien de sexes il y a réellement !

Quand on parle de genre, plusieurs dimensions entrent en jeu, comme :

- l'identité de genre, qui reflète ce que nous ressentons à l'intérieur

- l’orientation sexuelle, qui détermine vers qui nous ressentons une attirance sexuelle

- ou le sexe biologique, qui correspond à nos caractéristiques physiques.

Dans cette contribution, nous allons nous concentrer sur le sexe biologique.

Comment définit-on le sexe biologique ?

Quand on parle de sexe biologique, le schéma suivant nous vient à l’esprit : homme = pénis, femme = vulve. Mais la réalité est bien plus complexe. Plusieurs niveaux entrent en jeu pour définir le sexe biologique :

- le niveau de la reproduction : les hommes produisent du sperme, les femmes des ovules

- le niveau des chromosomes : XX équivaut à une femme, XY à un homme

- le niveau des organes génitaux : les hommes ont un pénis et des testicules, les femmes une vulve, des ovaires et des seins

- et le niveau des hormones : les hommes produisent plus de testostérone, les femmes plus d’œstrogènes.

Chez la grande majorité des gens, ces différentes caractéristiques pointent clairement dans une direction : soit masculin, soit féminin. Mais ce n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi cette question est plus complexe qu’elle n’en a l’air...

Commençons par la reproduction. Il n’existe que deux types de cellules reproductrices : les spermatozoïdes et les ovules. En matière de reproduction, il y a donc exactement deux rôles : un rôle masculin et un rôle féminin. Mais on n’affirmerait pas pour autant d’un homme qu’il n’en est pas un s’il n’est pas en mesure de produire des spermatozoïdes. Et on ne dirait pas non plus d’une femme dépourvue d’ovules que ce n’est pas une femme, si ?

Extrait de la vidéo avec des pictogrammes de spermatozoïdes (à gauche) et d'un ovule (à droite). La présentatrice est Lucie Zeches du Luxembourg National Research Fund (FNR).

Et qu’en est-il des chromosomes ? Nos gènes sont enroulés sous la forme de chromosomes et, parmi eux, il y a deux chromosomes sexuels : X et Y. Cette fois, les choses sont simples : les femmes possèdent deux chromosomes sexuels X, les hommes ont les chromosomes sexuels X et Y. Point à la ligne, non ? Pas tout à fait : il y a aussi des personnes qui ont les chromosomes XXY. Ou juste un chromosome X. Ou un mélange de chromosomes XX et XY…

OK, mais au niveau des organes sexuels, les choses doivent être plus simples, non ? Les hommes ont un pénis et des testicules, et les femmes une vulve, des ovaires et des seins. Oui, mais chez les personnes intersexes, ce n’est pas forcément le cas…

Comment le sexe biologique se développe-t-il ?

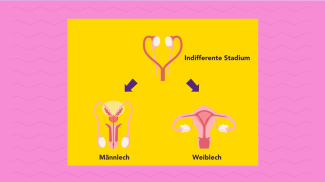

Voyons dans ce contexte comment se développe le sexe chez l’embryon humain. Jusqu'à la sixième semaine de développement, un embryon humain n'est ni masculin ni féminin ! Les glandes sexuelles internes et les organes externes se trouvent dans un stade indifférencié.

Extrait de la vidéo montrant un schéma du développement des gonades (en haut) en organe sexuel externe (masculin, en bas à gauche ; féminin, en bas à droite) chez l'embryon humain.

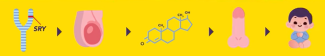

À ce stade, un gène spécifique nommé SRY entre en jeu. Il se situe généralement sur le chromosome Y (pour rappel : XX = femme ; XY = homme). Il n’est donc généralement présent que chez les hommes. Il déclenche le développement des gonades en testicules. Le tissu testiculaire commence ensuite à produire de la testostérone. Et cette hormone entraîne la formation du scrotum et du pénis. En l'absence du gène SRY, les gonades se développent en ovules. Et comme il n'y a pas non plus de testostérone, un vagin et une vulve se forment.

Donc, pour résumer :

- Gène SRY => tissu testiculaire => testostérone => scrotum et pénis => masculin.

- Absence de gène SRY => absence de tissu testiculaire => absence de testostérone => vagin et vulve => féminin.

Voilà les deux processus standard. Mais des divergences peuvent apparaître.

Le gène SRY peut, par exemple, être présent sur un chromosome X. Dans ce cas, une personne avec des chromosomes féminins peut développer du tissu testiculaire et des organes génitaux masculins. Inversement, chez une personne masculine du point de vue des chromosomes, le gène SRY peut être absent sur le chromosome Y. Cela peut avoir pour conséquence que des organes génitaux plutôt féminins se développent. Il peut aussi arriver que des organes génitaux non clairement définis se développent ou que des caractéristiques à la fois masculines et féminines apparaissent (par exemple, un testicule d’un côté et un ovaire de l’autre).

Au niveau des hormones aussi, il y a des variations, à savoir des personnes avec des chromosomes XX, qui produisent beaucoup de testostérone et peu d'œstrogènes et, à l’inverse, des personnes avec des chromosomes XY, qui produisent beaucoup d'œstrogènes et peu de testostérone.

C’est une question délicate, notamment dans le milieu sportif. Plus une personne a de testostérone, notamment durant la puberté, plus son cœur et ses muscles se développeront, ce qui constituera un avantage non négligeable dans de nombreuses disciplines sportives. Alors, comment classe-t-on les sportifs ? En se basant sur les hormones ? Sur les chromosomes ? Sur les caractéristiques sexuelles ? Et que faire quand les indicateurs se contredisent ?

Une chose est certaine : l'intersexuation est un phénomène relativement rare. Selon les Nations Unies, environ 0,05 à 1,7 % de la population naît avec des traits intersexes. Au Luxembourg, cela équivaudrait à environ 300 à 11 000 personnes. Et voici un autre chiffre : le CHL voit naître en moyenne trois bébés intersexes par an.

Approche envers les bébés intersexes

Par le passé, il n’était pas rare qu'on attribue un sexe aux bébés intersexes à la naissance, ce qui impliquait souvent des interventions chirurgicales. L'idée sous-jacente était qu’il suffisait d’orienter l’éducation d’une personne pour qu’elle s'identifie au sexe en question. Aujourd’hui, on sait que cette méthode est loin d’être efficace et que beaucoup de personnes intersexes se sentent mal dans leur corps et/ou marginalisées par la société. Une raison possible est qu’elles s’identifient à l'autre sexe que celui qu’on leur a attribué ou que, durant la puberté, leur apparence se développe clairement dans l’autre direction. Mais il est aussi possible qu’elles se perçoivent véritablement comme étant intersexes, donc ni entièrement hommes, ni entièrement femmes – ce qu’elles sont effectivement d'un point de vue biologique. L’apparence d'une personne intersexe peut varier considérablement : elle peut être masculine, féminine ou androgyne.

Aujourd'hui, il est généralement admis qu’il vaut mieux éviter les interventions de réassignation sexuelle chez les personnes intersexes à la naissance et attendre. Dans la pratique, les manières de procéder semblent toutefois varier d’un cas à l’autre. Passons à présent aux personnes qui sont clairement masculines ou féminines sur le plan biologique, mais qui ne se sentent pas en accord avec ce sexe. Dans ce cas, on parle d'identité de genre, et les personnes concernées sont transidentitaires. D’ailleurs : saviez-vous que la lettre « I » du sigle LGBTQI+ désigne les personnes « intersexes » ?

Conclusion

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Combien y a-t-il donc de sexes biologiques ? Sur le plan biologique, la majorité des gens sont clairement masculins ou féminins. C’est pourquoi, pour des raisons pratiques, on choisit souvent de les classer en deux catégories. C’est d’ailleurs une méthode courante en science : développer un modèle simple qui s’applique à la majorité des cas. Cela n’empêche pas pour autant de reconnaître que la réalité est plus complexe. Affirmer qu’il y a deux sexes, un spectre entre deux pôles ou trois sexes biologiques est en fin de compte une question de définitions.

Et tout dépend du contexte : dans le cadre des traitements médicamenteux, les hormones jouent un rôle important. Pour certaines maladies (cancer de l'utérus, cancer des testicules, etc.), une classification basée sur les organes sexuels est judicieuse. Sur le plan de la reproduction, la capacité à produire des spermatozoïdes ou des ovules est pertinente, etc. Mais une chose est certaine : l'intersexuation existe. Ce qui montre que la biologie est plus complexe qu’on pourrait le croire.

Et là, nous n’avons même pas encore abordé l’identité de genre, la sexualité et d’autres aspects liés au sexe.

Alors, quelle attitude adopter face aux personnes intersexes aux niveaux administratif, linguistique, sociétal ou relationnel ? C’est une question qui nous concerne tous, mais aussi la société et la politique. La science, quant à elle, peut démontrer toute la complexité de la situation.

Cet épisode de « Ziel mir keng! » a été présenté par Lucie Zeches (à gauche) et Jean-Paul Bertemes (à droite) du Luxembourg National Research Fund (FNR).

Auteur : Jean-Paul Bertemes (FNR)

Édition : Lucie Zeches, Joseph Rodesch, Linda Wampach, Michèle Weber (FNR)

Kai Dürfeld (pour scienceRELATIONS – Wissenschaftskommunikation) a également contribué aux recherches en amont

Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Vidéo : SKIN & FNR