SKIN/FNR

Video der "Ziel mir keng!"-Episode.

„Ziel mir keng!“ wird sonntagabends nach dem „Wëssensmagazin Pisa“ auf RTL Tëlee ausgestrahlt. Du kannst Dir die Folgen aber auch auf RTL Play und auf dem YouTube-Kanal science.lu ansehen: https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.

Aus biologischer Sicht gibt es auch intergeschlechtliche Menschen. Also Menschen, die keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale haben, sondern z. B. sowohl Hoden als auch Eierstöcke besitzen. Mit XX-Chromosomen, aber mit Penis. Mit XY-Chromosomen, aber mit viel Östrogen. Ja, sogar Personen mit XXY-Chromosomen ...

Gibt es also wirklich nur zwei biologische Geschlechter? Oder trotzdem eher drei? Oder ein ganzes Spektrum? In dieser Folge von Ziel mir keng! erklären wir, wie sich das biologische Geschlecht entwickelt, was Intergeschlechtlichkeit ist und wie viele Geschlechter es denn nun eigentlich gibt!

Beim Thema Geschlecht gibt es viele Dimensionen, u.a.:

- die Geschlechtsidentität, d. h. als was man sich fühlt

- die sexuelle Orientierung, d. h. zu welchem Geschlecht man sich sexuell hingezogen fühlt

- oder das biologische Geschlecht, d. h. die körperlichen Merkmale.

In diesem Beitrag fokussieren wir uns auf das biologische Geschlecht.

Wie wird das biologische Geschlecht definiert?

Beim biologischen Geschlecht denkt man sofort: Mann = Penis, Frau = Vulva. So einfach ist es aber nicht. Das biologische Geschlecht wird auf mehreren Ebenen definiert. Auf der Ebene

- der Fortpflanzung – Männer produzieren Spermien, Frauen Eizellen

- der Chromosomen – XX ist eine Frau, XY ist ein Mann

- der Geschlechtsorgane – Männer besitzen einen Penis und Hoden, Frauen eine Vulva, Eierstöcke und Brüste

- und der Hormone – Männer produzieren mehr Testosteron, Frauen mehr Östrogen.

Bei den allermeisten Menschen zeigen all diese Merkmale auf den verschiedenen Ebenen deutlich in eine Richtung: entweder männlich oder weiblich. Aber eben nicht immer. Und deswegen ist die Sache komplexer, als man meinen könnte … Fangen wir mit der Fortpflanzung an. Es gibt nur zwei Typen von Fortpflanzungszellen: Spermazellen und Eizellen. Demnach gibt es in der Fortpflanzung genau zwei Rollen: eine männliche und eine weibliche. Wir würden aber kaum zu einem Mann, der keine Spermien produzieren kann, sagen, er sei kein Mann. Oder zu einer Frau, die keine Eizellen hat, sie sei keine Frau … Oder?

Ausschnitt aus dem Video, das Illustrationen von Spermazellen (links) und einer Eizelle (rechts) zeigt. Präsentiert von Lucie Zeches vom Luxembourg National Research Fund (FNR).

Und wie sieht es bei den Chromosomen aus? Also, unsere Gene sind in einigen Chromosomen aufgerollt, und da gibt es zwei verschiedene Geschlechtschromosomen, nämlich X und Y. Hier ist es dann nun wieder einfach: Frauen haben zwei X-Geschlechtschromosomen, Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Basta! Oder? Nicht ganz: Es gibt auch Menschen mit XXY-Chromosomen. Oder mit nur einem X-Chromosom. Oder mit einer Mischung aus XX- und XY-Chromosomen …

Ok, dann wird es vielleicht wenigstens auf der Ebene der Geschlechtsorgane einfacher sein, oder? Männer haben einen Penis und Hoden, Frauen eine Vulva, Eierstöcke und Brüste. Ja, aber bei intergeschlechtlichen Menschen stimmt das nicht unbedingt ...

Wie entwickelt sich das biologische Geschlecht?

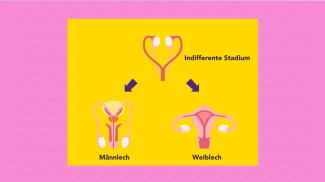

Sehen wir uns hierzu mal an, wie sich das Geschlecht beim menschlichen Embryo entwickelt: Bis zur 6. Entwicklungswoche sind die Geschlechtsmerkmale weder männlich noch weiblich! Die inneren Keimdrüsen sowie die äußeren Organe befinden sich in einem sogenannten indifferenten Stadium.

Schematische Darstellung der Entwicklung der Geschlechtmerkmale beim menschlichen Embryo. Oben die embryonalen Organanlagen im indifferenten Stadium (weder weiblich noch männlich), unten die entwickelten Geschechtsorgane (männlich - links, weiblich - rechts).

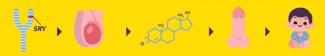

Und nun kommt ein bestimmtes Gen ins Spiel: das SRY-Gen. Dieses sitzt normalerweise auf dem Y-Chromosom. (Wir erinnern uns: XX = Frau; XY = Mann). Demnach ist dieses Gen normalerweise nur beim Mann zu finden. Und es führt dazu, dass die Keimdrüsen sich zu Hoden entwickeln. Und das Hodengewebe produziert anschließend dann Testosteron. Dieses Testosteron bewirkt, dass ein Hodensack und ein Penis entstehen. Ist kein SRY-Gen vorhanden, entwickeln sich die Keimdrüsen zu Eierstöcken. Und da nun auch kein Testosteron vorhanden ist, entstehen im Anschluss die Vagina und die Vulva.

Also in der Zusammenfassung:

- SRY-Gen => Hodengewebe => Testosteron => Hodensack und Penis => männlich.

- Kein SRY-Gen => kein Hodengewebe => kein Testosteron => Vagina und Vulva => weiblich.

Dies sind die beiden Standardprozesse. Es kann aber hier zu Abweichungen kommen.

So kann zum Beispiel das SRY-Gen auf einem X-Chromosom vorkommen. In diesem Fall kann eine auf chromosomaler Ebene weibliche Person trotzdem Hodengewebe und damit auch männliche Geschlechtsorgane entwickeln. Umgekehrt kann es vorkommen, dass einer auf chromosomaler Ebene männlichen Person das SRY-Gen auf dem Y-Chromosom fehlt. Dies kann dazu führen, dass sich die Geschlechtsorgane eher weiblich entwickeln. Es kann aber auch sein, dass sich in solchen Fällen die Geschlechtsorgane unklar entwickeln oder dass sie sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufweisen (zum Beispiel einen Hoden auf der einen und einen Eierstock auf der anderen Seite).

Auch auf der Ebene der Hormone gibt es Variationen. Also Personen mit XX-Chromosomen, die sehr viel Testosteron und wenig Östrogen produzieren, und umgekehrt Personen mit XY-Chromosomen, die viel Östrogen aber wenig Testosteron produzieren.

Das ist z. B. im Sport eine heikle Frage. Je mehr Testosteron ein Mensch hat, insbesondere während der Pubertät, desto stärker werden sich unter anderem sein Herz und seine Muskeln ausbilden. Was später in vielen Sportarten ein großer Vorteil ist. Wie klassifiziert man nun SportlerInnen? Auf der Grundlage der Hormone? Der Chromosomen? Der Geschlechtsmerkmale? Und was tun, wenn die Ergebnisse mal in die eine, mal in die andere Richtung zeigen?

Klar ist aber: Bei Intergeschlechtlichkeit sprechen wir über ein ziemlich seltenes Phänomen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass ca. 0,05 bis 1,7 % der Bevölkerung intergeschlechtlich ist. Auf Luxemburg bezogen wären das grob geschätzt zwischen 300 und 11.000 Menschen. Eine weitere Zahl: Im CHL kommen im Schnitt jährlich drei intergeschlechtliche Babys zur Welt.

Wie sollen wir jetzt mit Intergeschlechtlichkeit umgehen?

In der Vergangenheit wurden intergeschlechtliche Babys bei der Geburt häufig einfach einem Geschlecht zugeordnet – oft auch durch Operationen. Der Gedanke dahinter: Erzieht man einen Menschen entsprechend einem Geschlecht, dann wird er dieses auch übernehmen. Heute weiß man, dass das nicht so einfach funktioniert und dass intergeschlechtliche Menschen sich oft unwohl in ihrem Körper und/oder von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen. Weil sie sich z. B. dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem, das ihnen zugeteilt wurde. Oder sie sich während der Pubertät offensichtlich äußerlich in die andere Richtung entwickeln. Oder weil sie sich tatsächlich intergeschlechtlich fühlen: also weder eindeutig männlich noch weiblich – biologisch gesehen sind sie das ja auch. Nach außen können intergeschlechtliche Personen ganz verschieden wirken. Entweder männlich oder weiblich oder androgyn. Heute ist man sich weitestgehend eher einig, dass man bei intergeschlechtlichen Babys keine geschlechtsanpassenden Operationen bei der Geburt vornehmen, sondern abwarten soll. Wie es dann tatsächlich in der Praxis läuft, ist aber wohl noch von Fall zu Fall unterschiedlich.

Und hier ist dann der Übergang fließend zu Menschen, die zwar biologisch eindeutig entweder männlich oder weiblich sind, sich jedoch nicht so fühlen. Hier spricht man dann von Geschlechtsidentität, und die betroffenen Personen sind transgender. Übrigens: Wusstet ihr, dass bei LGBTIQ+ das „I“ für die Intergeschlechtlichkeit steht? Mehr Infos zu LGBTIQ+ gibt es in diesem science.lu-Artikel vom Januar 2025:

Fazit

Was bedeutet das nun alles hier? Wie viele biologische Geschlechter gibt es denn jetzt? Die allermeisten Menschen sind aus biologischer Sicht eindeutig männlich oder weiblich. Deshalb mag es auch in der Praxis Sinn ergeben, die Geschlechter der Einfachheit halber in zwei Kategorien zu unterteilen. Übrigens etwas, was man in der Wissenschaft oft macht: ein Modell zu erschaffen, das einfach ist, weil es eben die meisten Fälle abdeckt. Was aber nicht verhindert, dass man anerkennen sollte, dass die Realität komplexer ist. Ob man jetzt sagt, es gibt hauptsächlich zwei Geschlechter, oder zwei Geschlechter und dazwischen ein Spektrum oder ob es jetzt drei biologische Geschlechter gibt oder was auch immer, ist letzten Endes eine Sache der Definitionen. Alles hängt vom Gesamtzusammenhang ab: Bei medikamentösen Behandlungen z. B. ist der Blick auf die Hormone wichtig, bei verschiedenen Krankheiten – z. B. Gebärmutterkrebs, Hodenkrebs – ist eine Einteilung nach Geschlechtsorganen sinnvoll, bei der Fortpflanzung die Fähigkeit, Spermien oder Eizellen zu produzieren, usw.

Fakt ist aber, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Dass also die Biologie komplexer ist, als man meinen könnte. Und dann haben wir noch nicht mal von der Geschlechtsidentität, bzw. der Sexualität und weiteren Aspekten des Geschlechts gesprochen. So, wie sollen wir denn jetzt mit Intergeschlechtlichkeit umgehen, auf der administrativen, sprachlichen, gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen Ebene? Dies ist eine Frage, die sich an uns alle richtet, bzw. an die Gesellschaft und an die Politik. Die Wissenschaft kann aber darüber aufklären, wie komplex die Situation ist.

Präsentiert wurde diese Folge von "Ziel mir keng!" von Lucie Zeches (links) und Jean-Paul Bertemes (rechts) vom Luxembourg National Research Fund (FNR).

Autor: Jean-Paul Bertemes (FNR)

Lektorat: Lucie Zeches, Joseph Rodesch, Linda Wampach, Michèle Weber (FNR)

Bei der Hintergrundrecherche half ebenfalls Kai Dürfeld (für scienceRELATIONS - Wissenschaftskommunikation)

Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)

Video & Illustrationen: SKIN & FNR