Copyright: Adobe Stock

La pauvreté touche tous les pays du monde, mais de manière différente. On peut l’envisager de plusieurs manières, en quantifiant les manques matériels ou en comparant les revenus avec la moyenne. Nous résumons ici ce que les statistiques et la science nous disent de la pauvreté, au Luxembourg et en Europe. Cet article aborde les questions suivantes :

1. Qu’est-ce que la pauvreté ?

2. Quelle est la pauvreté dans les pays européens ?

3. Comment la pauvreté évolue-t-elle ?

4. Quel et l’impact de la pauvreté ?

5. Que faire pour réduire la pauvreté ?

Résumé

Le Luxembourg compte plus de 125 000 pauvres, ou environ 18 % de la population. Ces chiffres correspondent à l’une des manières de mesurer la pauvreté, en prenant comme seuil les 60 % du revenu médian disponible équivalent, qui mesure les ressources financières effectives. D’autres définitions évaluent les manques matériels (chauffage, alimentation, vacances, etc.) ou encore l’impression subjective de ne pas pouvoir finir le mois.

Les taux de pauvreté varient fortement en Europe, de 12 % en Tchéquie à 32 % en Roumanie. Ces chiffres reflètent les inégalités au niveau national, mais peignent une carte de l’Europe identique à celle des manques matériels, qui sont le plus marqués au sud-est du continent et le moins en Europe centrale et en Scandinavie. Les taux de pauvreté ont été relativement stables au Luxembourg. La pauvreté est associée à une réduction des chances : exclusion sociale, santé physique et mentale, résultats scolaires des enfants. Elle entre souvent dans une boucle de renforcement, ses effets secondaires la renforçant.

Les spécialistes de la pauvreté recommandent d’agir principalement sur deux axes : soutenir les gens touchés directement avec des allocations sociales, et indirectement avec des aides pour la recherche d’emploi ou le travail scolaire.

1. Qu’est-ce que la pauvreté ?

La pauvreté a autant de définitions qu’elle a de visages. Elle décrit des situations où les ressources matérielles – les possessions et l’argent – sont insuffisantes pour mener « une vie décente ». Pour la Banque mondiale, elle correspond à une « privation marquée du bien-être », le bien-être venant de la capacité à fonctionner en société, selon l’économiste Amartya Sen. D’une manière générale, les gens touchés par la pauvreté manquent de certaines ressources – financières, de santé ou d’éducation – nécessaires pour participer à la vie commune. Dans cette optique, il ne s’agit pas que d’une question financière, mais d’un phénomène à plusieurs dimensions.

La pauvreté absolue

La dimension la plus connue se rapporte aux ressources financières : une personne est considérée comme pauvre (ou en risque de pauvreté) si son revenu est inférieur à un certain seuil. On peut d’abord définir un seuil absolu.

La Banque mondiale considérait en 2008 que gagner moins de 1,25 dollar par jour (37 dollars par mois) définissait une situation d’extrême pauvreté quel que soit le pays, un seuil adapté en 2017 à 2,15 dollars par jour (ou 65 dollars par mois). Il reflète le minimum de subsistance, en calculant le coût des besoins essentiels tels que logement, nourriture, etc. On peut également définir des seuils régionaux afin de tenir compte des différences de prix, comme par exemple entre ville et campagne. «Au Luxembourg, l’extrême pauvreté évoque de prime abord les situations de sans-abrisme, indique Philippe Van Kerm, professeur d’économie à l’Université du Luxembourg. C’est un phénomène rare au Grand-Duché : on estime qu’il touche environ cinq cents personnes, soit moins de 0,1 % de la population.»

Une autre approche est d’évaluer les privations vécues. L’Union européenne définit une situation de manque matériel sévère lorsque sept critères au moins sur treize ou plus ne sont atteints, comme pouvoir chauffer son logement de manière adéquate, remplacer des habits usés, manger de la viande ou du poisson tous les deux jours ou encore faire face à une dépense imprévue. Un indicateur spécifique pour les enfants se fonde sur dix-sept biens, services ou activités (deux paires de chaussures, fêtes, remplacement de meubles usées dans le ménage, etc.). Ils vivent alors une situation de privation matérielle lorsque plus de deux critères ne sont pas atteints.

La pauvreté relative

Les institutions considèrent également un seuil relatif, une personne étant pauvre comparée au reste de la population du pays.

Pauvreté et risque de pauvreté

L’Union européenne parle de « risque de pauvreté » plutôt que de « pauvreté ». Cette précision permet entre autres de tenir compte du fait que les critères utilisés ne capturent pas de manière complète l’expérience de pauvreté, selon Philippe Van Kerm, professeur d’économie à l’Université du Luxembourg. Les deux termes n’ont pas été distingués dans cet article.

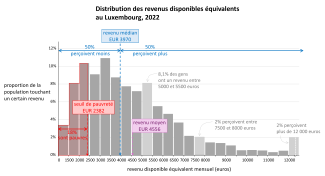

Les pays de l’UE considèrent qu’une personne touchant moins de 60 % du revenu médian national est en risque de pauvreté (le revenu médian est situé à mi-hauteur de l’échelle des revenus : la moitié de la population perçoit moins, l’autre davantage). Au Luxembourg, ce seuil de pauvreté était de 2382 euros par mois en 2022. Il touchait en 2023 quelque 120 000 personnes, soit 18,8 % de la population. Cette définition considère non pas le revenu brut ou net, mais le revenu disponible équivalent, qui prend en compte les impôts, les allocations sociales ainsi que le nombre de personnes vivant dans le ménage.

Infobox

Les statistiques sur la pauvreté et les inégalités considèrent en général le revenu disponible équivalent, qui estime l’argent réellement à disposition des gens pour la consommation ou l’épargne. Il se calcule à partir du salaire net (ou de la retraite) du ménage après impôt, en lui rajoutant les éventuels revenus du capital ou les allocations sociales pour enfants, en cas de chômage ou de bas revenu. On le divise ensuite par le nombre d’« équivalents adultes » vivant dans le même ménage (1 pour le premier adulte, 0,5 pour les personnes additionnelles de plus de 14 ans, et 0,3 par enfant) afin de prendre en compte les avantages économiques offerts par le partage des ressources (frigo, internet, etc.) au sein d’un foyer.

L’office de la statistique de l’EU, Eurostat, divise en plus ce montant par un indice représentant le niveau des prix dans chaque pays (1 en moyenne dans l’UE, 1,5 au Luxembourg, 1,07 en France ou 0,85 au Portugal, etc.). Cela permet de prendre en compte ce qu’un certain revenu permet d’acheter en pratique.

Distribution du revenu disponible équivalent par adulte (après impôts et allocations, voir Infobox) au Luxembourg en 2022. Ce revenu est inférieur au revenu médian de 3970 euros pour une moitié de la population, et supérieur pour l’autre moitié. Le 60 % du revenu médian définit le seuil de risque de pauvreté – soit 2382 euros –, qui touchait 18 % de la population. Source : STATEC

La pauvreté subjective

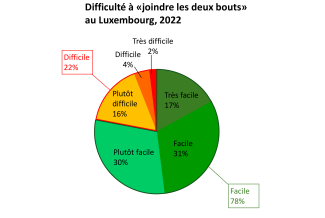

Une autre définition se fonde sur le sentiment de la population. On lui demande par exemple comment elle « joint les deux bouts». Les ménages répondant « plutôt difficile », « difficile » ou « très difficile » témoignent d’une situation de pauvreté subjective. Elle touchait 22,4 % des ménages luxembourgeois en 2023, un taux relativement proche de celui basé sur le revenu médian. Ces ménages sont alors nombreux à ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue (74 %), partir une semaine en vacances (37 %) ou manger de la viande ou du poisson tous les deux jours (12 %).

Plus de 22 % des ménages luxembourgeois disent avoir des difficultés à joindre les deux bouts en 2023. Source

La pauvreté multidimensionnelle

L’Union européenne adopte un critère multidimensionnel : une personne est « en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale » (mesure Arope) dès que l’une des trois situations suivantes la concerne :

- son revenu est faible (inférieur à 60 % du revenu national médian);

- elle connaît une privation matérielle sévère, à savoir l’incapacité involontaire à couvrir sept types dépenses sur treize;

- elle vit dans un ménage à faible intensité de travail (les adultes travaillent à 20 % ou moins).

Au Luxembourg, le taux Arope se monte à 21,4 % en 2023. Il est légèrement plus haut que le taux de pauvreté considérant uniquement le revenu (18,8 %), la différence de 2,6 % correspondant aux gens vivant une situation de privation matérielle ou de faible intensité de travail sans avoir un revenu inférieur au seuil de pauvreté.

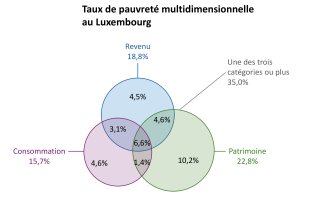

L’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) utilise aussi une autre définition de la pauvreté multidimensionnelle. Elle prend en compte les pauvretés de revenu (moins de 60 % du revenu médian), de patrimoine (inférieur à trois fois le seuil de pauvreté du revenu) et de consommation (moins de 60 % de la consommation médiane nationale). Quelque 35 % de la population connait au moins l’une de ces trois types de pauvretés, selon son rapport de 2024 – un chiffre bien plus grand que la mesure Arope utilisée par l’UE.

Le Luxembourg considère différents types de pauvreté : de revenu, de patrimoine financier et de consommation, qui peuvent s’accumuler. Un tiers de la population est touché par au moins l’une de ces catégories, et 6,6 % par les trois. Source

En résumé, le taux de pauvreté au Luxembourg en 2023 est 18,8 % pour le revenu, 22,4 % pour la mesure multidimensionnelle Arope de l’EU et 35 % pour celle de STATEC, et 22,4 % pour l’impression subjective. Il faut souligner que ces taux seraient très différents si les critères utilisés étaient modifiés.

2. Quelle est la pauvreté dans les pays européens ?

La situation économique en Europe varie fortement entre les différents pays, autant pour les richesses et les salaires que pour leur distribution parmi la population et les inégalités.

Pauvreté relative

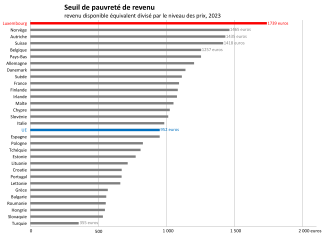

Les seuils de pauvreté de revenu – définis par rapport au revenu disponible national médian – montrent des différences marquées en Europe, allant de 355 euros par mois en Turquie à 1 739 au Luxembourg en 2023. (Note : ce montant diffère de celui de STATEC, car il est divisé ici par le niveau des prix du Luxembourg de 1,5, contre 1 en moyenne dans l’UE). Les revenus médians les plus faibles se trouvent dans le sud et l’est du continent. Une personne ayant un revenu disponible de 1000 euros par mois sera ainsi considérée comme pauvre en Belgique mais pas en Croatie.

Seuil de pauvreté par pays en 2023, défini par 60 % du revenu disponible équivalent national médian et normalisé par le coût de la vie. Ils sont similaires en Suisse et en Autriche, l’écart des salaires étant réduit par la différence des niveaux de prix. Source

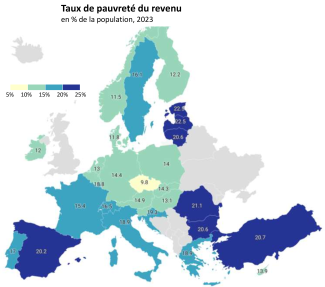

Les taux de pauvreté varient également, allant de 9,8 % en Tchéquie à 22,5 % en Estonie et en Lettonie. Avec un taux de 18,8 %, le Luxembourg occupe le 20e rang sur 30 les pays recensés en 2023, légèrement au-dessus de la moyenne de l’UE (16,2 %). Le sud-est du continent ainsi que les pays baltes sont les plus touchés, alors que la Scandinavie et l’Europe centrale affichent les plus faibles taux de pauvreté. La carte européenne de la pauvreté ci-dessous présente des similitudes avec celle des inégalités, les deux phénomènes étant fortement liés.

Taux de pauvreté du revenu (60 % du revenu médian) par pays en 2023. Source

Pauvreté multidimensionnelle

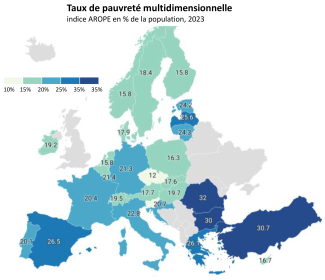

Ces répartitions géographiques de la pauvreté en Europe se retrouvent avec les critères multidimensionnels de la définition AROPE, qui incluent le revenu, les manques matériels ainsi qu’une faible intensité d’emploi. Les taux vont de 12 % en Tchéquie à 32 % en Roumanie, le Luxembourg occupant le 21e rang sur 30 pays avec 21,4 %.

Taux de pauvreté multidimensionnelle (AROPE) en 2023. Source

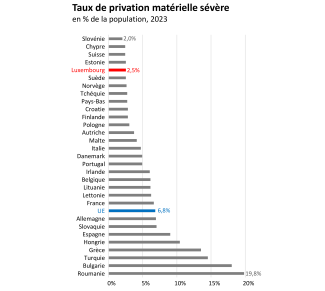

Pauvreté absolue

Les différences sont encore plus marquées pour la situation de manque matériel sévère. Le sud-est de l’Europe est fortement touché, allant de 13,5 % en Grèce à 19,8 % en Roumanie. Le Luxembourg a l’un de taux les plus bas (2,5 %), lui-même bien plus bas que le taux de pauvreté calculé à partir du revenu (18,8 %). Cette différence importante souligne les différentes manières de conceptualiser la pauvreté et de la chiffrer.

Au Luxembourg, 5,7 % de la population est touchée par une privation matérielle non sévère, à savoir le fait de connaître au moins cinq manques matériels sur treize (contre sept sur treize pour la privation matérielle sévère).

Proportion de la population touchée par au moins sept manques matériels sur treize. Source

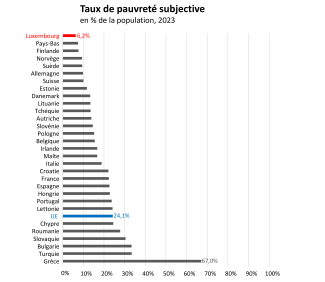

Pauvreté subjective

La pauvreté subjective est définie par l’UE comme le sentiment qu’il est « difficile » ou « très difficile » de joindre les deux bouts (elle exclut la réponse « plutôt difficile » considérée par STATEC au Luxembourg). Les différences entre les pays sont importantes : les taux vont de 6,2 % au Luxembourg à 33,3 % en Turquie et même 67 % en Grèce. Elles suggèrent que le seuil de pauvreté est si bas dans certains pays qu’il reste difficile de « joindre les deux bouts » même lorsqu’on est au-dessus du seuil.

Taux de pauvreté subjective en 2023, définie par le fait d’exprimer avoir de la difficulté de joindre les deux bouts. Elle varie de manière très importante entre les pays riches (Luxembourg, Pays-Bas) et les pays ayant une situation économique difficile (Bulgarie, Turquie, Grèce). Source

3. Comment la pauvreté évolue-t-elle ?

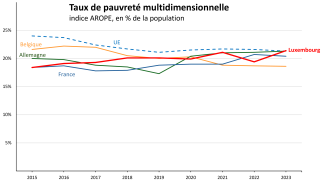

La proportion de gens en situation de pauvreté multidimensionnelle (Arope) est passée au Luxembourg de 18,4 % à 21,4 % entre 2015 et 2023. Une augmentation se voit aussi dans la pauvreté subjective, qui est passée de 20,7 % à 22,4 %.

Le taux Arope a reculé de 2,7 points en moyenne depuis 2015 dans l’Union européenne, la baisse étant la plus marquée dans l’est du continent. Des variations de quelques points de pourcentage entre 2015 et 2023 sont visibles au Grand-Duché et dans ses pays voisins. Cependant, elles ne sont pas forcément distinguables des fluctuations annuelles dues aux échantillons des personnes sondées, selon Philippe Van Kerm.

Taux de pauvreté AROPE, soit une situation de pauvreté de revenu, de manque matériel ou de faible taux d’emploi. Ce taux a augmenté au Luxembourg de 3 points, en France de deux points et en Allemagne de 1,3 point, et a baissé en Belgique de trois points. La pauvreté a reculé dans l’EU 27 de 2,7 points (soit une baisse de 11 %). Source

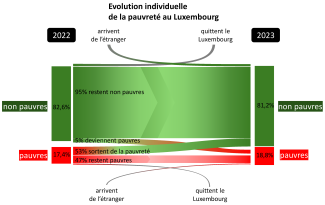

La pauvreté au niveau individuel n’est également pas un phénomène statique. Au Luxembourg, plus de la moitié des gens en situation de pauvreté de revenu en 2022 ne l’étaient plus une année plus tard. A l’inverse, 5 % des gens qui n’étaient pas pauvres en 2022 sont passés sous le seuil de pauvreté en 2023, faisant augmenter la proportion totale de pauvreté de 17,4 % à 18,8 %.

Sur les 17,4 % de personnes pauvres au Luxembourg en 2022, près de la moitié (7,7 %) vivait une pauvreté dite persistante : elles ont connu une situation de pauvreté actuelle (en 2022) ainsi que durant deux des trois années précédentes (2019, 2020 ou 2021), selon le rapport de STATEC.

« Ces chiffres sont toujours à interpréter avec prudence, note Philippe Van Kerm. Ils se basent sur des échantillons de population restreints. De plus, le passage d’une catégorie à l’autre ne reflète pas forcément une modification fondamentale du niveau de vie. Certaines personnes à la limite de la pauvreté peuvent passer d’une catégorie à l’autre suite à de petites fluctuations de revenu. Néanmoins, la pauvreté est souvent un phénomène persistant, et qui peut se transmettre de génération en génération. »

Evolution de la pauvreté au Luxembourg entre 2022 et 2023. Sur les 17,4 % de personnes en situation de pauvreté en 2022, plus de la moitié (53 %) en est sortie. Mais 5 % des gens qui n’étaient pas touchés par la pauvreté en 2022 l’ont été en 2023. Source

4. Qui est davantage touché ?

Personnes au chômage durement touchées

La pauvreté affecte différemment les groupes de population. Elle touche davantage les personnes au chômage (39,9 % d’entre elles étaient pauvres en 2023, comparé à 18,8 % sur le plan national). Elle est moins présente parmi les gens de nationalité luxembourgeoise (11,8 %), alors que la nationalité portugaise est surreprésentée à hauteur de 42 %. Elle touche trois fois plus de gens ayant atteint un niveau d’éducation faible (28,5 %) qu’élevé (9,0 %), et davantage les femmes (20,5 %) que les hommes (17,3 %).

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont moins nombreuses à être touchées par la pauvreté (10,5 % en 2023). Néanmoins, elles en souffrent alors davantage, leur revenu étant plus bas que pour la moyenne des gens en situation de pauvreté. Le groupe d’âge le plus touché sont les 18-24 ans, dont un tiers a un revenu inférieur au seuil de pauvreté, suivi par les enfants, touchés à 24 %. Les personnes sans domicile fixe ou vivant en marge de la société échappent souvent aux statistiques, alors même qu’elles sont le plus concernées.

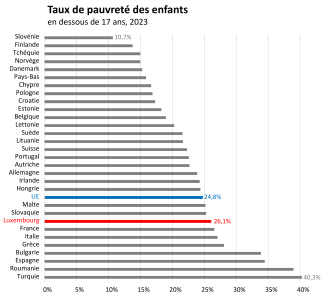

La pauvreté des enfants

Les enfants n’ayant pas de revenu, c’est celui de leur ménage qui les place ou non en situation de pauvreté. C’est le cas de 24 % des enfants au Luxembourg. Il s’agit de l’un des taux les plus élevés de tous les pays de l’UE, et qui fait du Luxembourg une forme d’exception parmi les pays riches. Une des raisons est le taux de pauvreté très élevé (plus de 43 %) des familles monoparentales et des familles ayant plus de deux enfants à charge (27,4 %). Les dépenses pré-engagées liées par un contrat (logement, assurances, etc.) pèsent lourd dans le budget, représentant 60 % des dépenses d’une personne élevant seule deux enfants.

En moyenne, 70 % des enfants grandissant dans un ménage pauvre dans un pays de l’OCDE n’ont pas accès régulier à des loisirs. Au Luxembourg, cette proportion atteint 50 %, soit le triple que dans la population générale (18 %).

La pauvreté a un impact à long terme chez les enfants puisqu’elle affecte négativement leur future santé, leur développement physique, psychique, social et éducatif, et entrave ainsi leur sortie de la pauvreté. Il faut ainsi plus de quatre générations en moyenne dans les pays de l’OCDE pour qu’un enfant grandissant dans une famille parmi les 10 % les plus pauvres voie ses descendants atteindre le revenu national moyen.

Proportion des enfants (personnes en dessous de 18 ans) vivant en situation de pauvreté en 2023 (critère AROPE). Source

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la pauvreté des enfants au Luxembourg :

5. Quel est l’impact de la pauvreté ?

On voit souvent la pauvreté comme un engrenage dans une boucle de renforcement. Une personne en situation de pauvreté aura plus de risque de vivre dans un environnement insalubre, pollué, avec peu d’espaces vert et une criminalité importante. Cette situation aura un impact négatif sur ses possibilités de formation, sur sa santé et sur l’emploi. Ses chances économiques réduites renforcent la situation de pauvreté et en entravent la sortie. Toutefois, des liens de causalités clairs restent difficiles à établir de manière formelle, les études observant avant tout des corrélations.

Impacts sur la santé

Des études ont montré que l’espérance de vie des gens les plus pauvres est fortement réduite. En Angleterre, les hommes résidant dans les zones les plus défavorisées vivent en moyenne 9,7 ans de moins que dans les zones les moins défavorisées, avec un écart de 7,9 ans pour les femmes, selon une étude sur la période 2018-2020. Dans l’UE, les gens n’ayant pas terminé l’école secondaire vivront en moyenne huit ans de moins que les universitaires.

Les raisons sont multiples: un accès limité aux services de santé, les coûts de traitements, l’exposition prolongée à des risques environnementaux (comme l’eau potable dans les pays à faible revenu ou l’accès à des espaces verts urbains dans les pays riches), ou encore une alimentation de mauvaise qualité.

La pauvreté provoque le stress, dont les hormones (telles que cortisol) peuvent entraver le développement du cerveau, avec des conséquences sur le plan cognitif, émotionnel et social. Le stress chronique peut également provoquer un état de fatigue et un sentiment d’impuissance. La pauvreté augmente les risques de troubles psychiques tels que la dépression et la schizophrénie. Dans les pays de l’OCDE, les enfants issus d’un milieu défavorisé ont trois fois plus de risques de développer des problèmes psychiques.

L’alimentation participe elle aussi à une boucle de renforcement: une personne ayant un emploi pénible, mal payé et à grande distance de son domicile n’aura pas l’argent pour des produits de qualité ni le temps de cuisiner. Elle optera plus facilement pour des produits transformés, en général d’une qualité nutritive réduite. Les impacts d’une mauvaise alimentation se font ensuite sentir sur la santé ou au travail, freinant l’ascension sociale. Les enfants du ménage ont alors de la peine à se concentrer à l’école et la quittent en moyenne plus tôt.

Impact sur l’éducation

Les enfants grandissant dans la pauvreté sont plus souvent scolarisés dans des écoles défavorisées, avec moins de moyens ou des classes plus difficiles. Ils bénéficient moins souvent d’un soutien scolaire à la maison ou d’un environnement optimal durant leur petite enfance. D’autres facteurs, tels que l’alimentation ou le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances, peuvent également prétériter leur parcours solaire.

Au Luxembourg, le succès scolaire dépend très fortement du milieu socio-économique des parents, davantage que dans d’autres pays de l’OCDE. C’est le pays de l’OCDE avec la plus grande différence entre les niveaux de lecture atteints dans les tests Pisa par les élèves les plus favorisés (537 points) et les moins (415). Cette différence de 122 points est un tiers plus grande que la moyenne de l’OCDE. Environ 18 % de cette différence peut être attribuée aux inégalités socio-économiques, contre 12 % dans l’OCDE. Cette situation se retrouve avec les mathématiques et les sciences.

Impacts sur la criminalité

Les scientifiques soulignent régulièrement que la pauvreté ne pousse pas au crime. Elle ne constitue qu’un facteur qui est modulé par d’autres déterminants tels que le stress familial, l’échec scolaire, un réseau social particulier, ou encore des opportunités bouchées et un manque de perspectives. Les taux de criminalités tendent à être plus élevés dans les sociétés inégalitaires, notamment lorsque la pauvreté se concentre dans certains quartiers. Les gens vivant dans le besoin ont plus de risques d’être eux-mêmes victimes de crimes.

6. Que faire pour réduire la pauvreté ?

Les pistes proposées par la politique pour réduire la pauvreté sont variées : augmentations d’impôts pour les entreprises et les hauts revenu et redistribution pour soutenir les gens défavorisés, ou au contraire baisses d’impôts pour favoriser l’entrepreneuriat et le pouvoir d’achat. Les spécialistes de la pauvreté préconisent d’agir sur deux axes, selon Philippe Van Kerm. D’abord, en soutenant les revenus des plus pauvres par des aides directes (allocations pour le logement, chèques pour la garderie, etc.), dans le but d’assurer un minimum de vie décent. Deuxièmement, en offrant des soutiens ciblés (pour la recherche d’emploi ou de logement, pour la formation, ou encore pour les élèves en difficulté) afin de s’attaquer aux causes de la pauvreté.

Un moyen d’action important est de cibler la pauvreté des enfants, qui a un impact à très long terme. C’est notamment la thèse de l’économiste James Heckman, qui avance qu’investir de manière précoce dans l’éducation des enfants défavorisés, notamment avant l’école obligatoire, génère un retour sur investissement important. Le chercheur a calculé un rendement annuel de 7 à 10 % dans le cadre d’un programme soutenant des enfants défavorisés dans une école élémentaire aux Etats-Unis. Chaque dollar investi redonnerait à long terme entre 7 et 12 dollars à la société, des bénéfices liés aux crimes évités, à un recours moindre à l’aide sociale, et à des revenus plus importants.

Au Luxembourg, les prix élevés du logement constituent un problème. Le taux de pauvreté élevé parmi les familles monoparentales suggère des pistes d’actions, comme évaluer si les soutiens à cette population sont suffisants. Les instruments existants ont une certaine efficacité : le chèque-service accueil permettant de placer ses enfants dans des structures d’accueil professionnelles fait reculer le risque de pauvreté de 4 points chez l’enfant en moyenne, et de 5 à 9 points dans les familles.

Encourager des demandes d'aide

Un problème dans la lutte contre la pauvreté est que les gens qui ont droit à des soutiens étatiques sont très nombreux à ne pas le faire valoir. Ainsi, 21 % des gens qui pourraient demander le revenu minimal en Finlande ne le font pas, et 57 % en Espagne. Au Luxembourg, trois quarts des ménages éligibles à un soutien pour le loyer n’en bénéficient pas. Quatre personnes sur dix qui pourraient toucher une allocation de vie chère (AVC) ne le font pas.

Pour le spécialiste de la pauvreté Olivier de Schutter, les raisons se trouvent dans le manque d’information, la gêne et la honte renforcées par les discours entendus sur la pauvreté, la crainte de problèmes administratifs (expulsion du territoire en cas de séjour illégal, ou perte de la garde des enfants), ainsi que les obstacles administratifs et des erreurs dans le traitement des dossiers.

Ce faible taux de recours aux aides déjà existantes offre une piste intéressante, car des mesures visant à l’augmenter ne nécessiteraient pas forcément de lever des moyens financiers importants et résoudre des divergences politiques, au contraire de la création de nouveaux soutiens. Un rapport de 2024 propose des pistes : améliorer l’accès à l’information, simplifier les démarches administratives, parfaire la réponse de l’administration ainsi que réévaluer les conditions d’éligibilité aux aides sociales.

Auteur : Daniel Saraga

Rédacteur : Jean-Paul Bertemes (FNR)

Conseil scientifique : Philippe Van Kerm (Université du Luxembourg) et Guillaume Osier (STATEC)

Infobox

Attacking Poverty; World Development Report, World Bank, OUP (2001)

Commodities and Capabilities, Amartya Sen, OUP (1999)

The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition, United Nations (2023)

Measuring poverty, World Bank (2024)

Handbook on Poverty and Inequality, J. Haughton and S.R. Khandker, World Bank (2009)

Eurostat, Glossary: Severe material and social deprivation rate

Eurostat, Glossary: Child deprivation

Eurostat, Glossary: At risk of poverty or social exclusion (AROPE)

Eurostat, Persons at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01n]

Eurostat, At-risk-of-poverty threshold - EU-SILC survey [tessi014]

Les inégalités sont-elles en augmentation au Luxembourg, science.lu (2024)

Eurostat, At-risk-of-poverty rate [tespm010]

Eurostat, Severe material and social deprivation rate by age and sex [ilc_mdsd11]

Eurostat, Subjective poverty by sex and age [ilc_sbjp01]

Changing the Odds for Vulnerable Children: Building Opportunities and Resilience, OECD (2019)

A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD (2018)

Persons at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01n__custom_13976024]

Poverty Does Make Us Sick, N. Habibov et al., Annals of Global Health 85: 33, 1–12 (2019)

Impact of Poverty on Crime, C. Webster, Project Report, Joseph Rowntree Foundation, York 2014)