„Ziel mir keng!“ kommt nach dem „Wëssensmagazin Pisa“, das am Sonntagabend auf RTL Tëlee ausgestrahlt wird. Sie können die Folgen auch auf RTL Play und auf dem YouTube-Kanal science.lu ansehen.

Männer aus den ärmsten Vierteln in England leben im Schnitt 9,7 Jahre weniger lang (Office for National Statistics, 2022) als Männer aus den reichsten Vierteln! Und in der EU leben Menschen ohne Sekundarabschluss vier Jahre weniger lang als Menschen mit Hochschulabschluss!

Armut ist ein schweres Schicksal für die Betroffenen und beschreibt eine in finanzieller und sozialer Hinsicht prekäre Situation, die mitunter sogar lebensbedrohlich sein kann.

Die Wissenschaft hilft, dieses Phänomen besser zu verstehen und zu messen, um u. a. Daten für evidenzbasierte Maßnahmen zu liefern.

Studien zeigen, dass Armut eine negative Auswirkung auf die Bildung und die Gesundheit der Betroffenen hat. Und dass es gar nicht so einfach ist, aus der Armut herauszukommen, wenn man darin aufwächst.

Der Armutsforscher Olivier De Schutter sagt dazu: „Armut ist eine lebenslange Strafe für etwas, das das Kind nicht verbrochen hat”. (Olivier De Schutter, 2024)

Wir schauen uns verschiedene Studien zum Thema an. Und du wirst sehen, es gibt zum Glück auch positivere Nachrichten!

Anmerkung: Bei dieser Folge wurden wir beraten von Philippe Van Kerm (Universität Luxemburg), Eric Marlier (LISER), Anne-Catherine Guio (LISER) und Guillaume Osier (Statec), die ebenfalls die Fakten überprüft haben.

Infobox

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, International Development Coordination, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)

Anne-Catherine ist Wirtschaftswissenschaftlerin, mit umfassender Expertise in Statistik, vergleichender (EU-)Datenanalyse und politikorientierter Forschung. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf materieller Deprivation, Armut, sozialer Ausgrenzung und Wohlbefinden - sowohl in Bezug auf die Gesamtbevölkerung als auch auf die spezifische Situation von Kindern.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, International Development Coordination, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)

Eric Marlier ist seit 2002 internationaler wissenschaftlicher Koordinator des Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER, früher CEPS/INSTEAD). Bevor er zum LISER kam, arbeitete er für die belgische Regierung (Kabinett des Ministers für soziale Angelegenheiten und Renten), die Europäische Kommission (Eurostat) sowie den Privatsektor.

Head of Unit “Living Conditions” am Statec

Guillaume Osier ist Statistiker und verantwortlich für die Einheit „Lebensbedingungen“ am STATEC, wo er verschiedene Umfragen bei der Bevölkerung in Luxemburg leitet. Er trug zu Arbeiten im Bereich der statistischen Methodik bei, insbesondere zur Berechnung der Genauigkeit von Daten aus Stichproben sowie allgemein zur Methodik von Umfragen. Im Rahmen des EMOS-Programms (European Master for Official Statistics) hält er ebenfalls Vorträge zum Thema an der Universität Luxemburg.

Professor für soziale Ungleichheiten und sozialpolitische Analyse an der Fakultät für Geistes-, Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Universität Luxemburg.

Seine Forschungsgebiete umfassen: Quantitative Methoden in Wirtschaft und Management, Wirtschaftssysteme und Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Sozialwissenschaften und besondere Wirtschaftsthemen (Gesundheit, Arbeit, Verkehr …).

Was ist Armut? Und wie kann man Armut messen?

Wenn man an Armut denkt, dann denkt man zunächst einmal an einen Mangel an Geld. Die Weltbank definiert einen Menschen als extrem arm, wenn er weniger als 2,15 Dollar am Tag verdient. Das ist in armen Ländern das absolute Minimum, um zu überlebe (The World Bank, 2022). Für reichere Länder eignet sich dieser Indikator nicht.

Deshalb gibt es sogenannte relative Indikatoren, die bewerten, wo Menschen im Vergleich zum nationalen Lebensstandard stehen. In der EU greift man hier oft auf die Armutsgefährdungsquote zurück: Dieser Indikator gilt, wenn das „verfügbare Äquivalenzeinkommen” aller im Haushalt lebenden Personen unter 60 % des Medianeinkommens liegt!

Ja, da sind so einige komplizierte Wörter drin.

Das Medianeinkommen bezeichnet den Wert, bei dem die Hälfte der Bevölkerung mehr verdient, die andere Hälfte weniger.

In diesem Artikel sind wir näher darauf eingegangen:

Beim verfügbaren Äquivalenzeinkommen geht es nicht nur um das Gehalt, sondern um alles, was dem Haushalt letztendlich an Einnahmen zukommt bzw. übrig bleibt, im Verhältnis zu der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen.

Weitere Infos über das „verfügbare Äquivalenzeinkommen“ und über Ungleichheiten im Allgemeinen findest du in diesem Artikel:

In Luxemburg lag die Schwelle zum Armutsrisiko 2023 bei 2382 EUR pro Monat für einen erwachsenen Single. Wenn mehr Personen im Haushalt leben, ist die Rechnung etwas komplizierter.

In Luxemburg ist demnach ca. jeder 5. vom Armutsrisiko betroffen, also etwas mehr als 120.000 Personen.

Übrigens gibt auch ca. jeder 5. in Luxemburg an, dass er Probleme hat, am Monatsende über die Runden zu kommen. Das ist dann ein subjektiver Indikator von Armut.

Ganz wichtig aber: Bei der Armut geht es nicht nur um Geld, sondern auch um soziale Ausgrenzung, denn Armut hindert Menschen daran, am sozialen Leben teilzunehmen.

Deshalb gibt es auch noch die sogenannten „Deprivationsindikatoren“. Hier hat man sich auf eine Reihe von Elementen geeinigt, die ein Mensch benötigt, um an der Gesellschaft teilzunehmen. Hierzu zählen z. B. der Zugang zum Internet oder zu einem Auto, die Möglichkeit, einmal im Jahr in Urlaub zu fahren, sich neue Kleider zu leisten, sich mit Freunden oder der Familie mindestens einmal im Monat zum Essen zu treffen usw.

Wenn man sich von den 13 aufgelisteten Elementen keine 5 leisten kann, gilt man laut diesem Indikator als materiell und sozial depriviert. In Luxemburg ist dies der Fall für 5,7 % der Bevölkerung.

Erste Schlussfolgerung: Armut hat nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Dimensionen. Und in Luxemburg sind mehr Menschen betroffen, als man meinen könnte, angesichts des Reichtums des Landes.

Auswirkungen von Armut auf die Betroffenen

Schauen wir uns nun einmal an, welche Auswirkungen Armut auf das Leben der Betroffenen hat.

Wächst man als Kind arm auf, gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man auch als Erwachsener arm sein wird. Im Buch „The Escape from Poverty”, das u. a. von zwei Luxemburger Forschern geschrieben wurde, wird dies anschaulich erklärt. (De Schutter et al., 2023)

Eine internationale Studie zeigt, dass es z. B. in Frankreich im Schnitt fünf Generationen dauert, bis die Nachkommen einer sehr armen Familie normale Chancen haben, ein Mittelklasseeinkommen zu erreichen. In Dänemark sind es nur zwei Generationen, in Kolumbien jedoch sogar elf. (OECD, 2018)

Das bedeutet nicht, dass nicht trotzdem vereinzelt arme Menschen plötzlich reich werden können. Es macht jedoch deutlich, inwiefern die Chancen nicht gleich verteilt sind.

Es stimmt demzufolge nicht, dass Reichtum nur etwas mit den eigenen Verdiensten zu tun hat.

Zweite Schlussfolgerung: Arme Menschen sind nachhaltig benachteiligt.

Korrelationen zwischen Armut bzw. schwachem sozioökonomischem Background und Bildung und Gesundheit

Das wird in verschiedenen Bereichen deutlich.

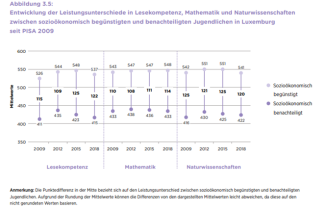

Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien haben z. B. weniger gute Schulergebnisse. In Luxemburg ist die Kluft zwischen sozioökonomisch schwachen und starken Schülern besonders groß (OECD 2018, OECD 2016, OECD 2013).

In der PISA-Studie z. B. wiesen luxemburgische Schüler aus dem untersten sozioökonomischen Quartil bei der Lesekompetenz einen Rückstand von ca. drei Schuljahren gegenüber den Schülern aus dem obersten Quartil auf.

Das ist natürlich nur eine Korrelation. Die Gründe hierfür sind vielfältig, hängen aber mit dem benachteiligten Background zusammen.

Ferner sieht man auch, dass Menschen mit schwachem sozioökonomischem Background häufiger unter psychischen und chronischen Erkrankungen leiden und, wie eingangs bereits erwähnt, eine allgemein niedrigere Lebenserwartung haben (OECD, 2023, WHO, 2014, OECD 2018, Guralnik et al. 2006).

Das liegt u. a. am Stress, den Armut verursacht, also nicht zu wissen, wie man über die Runden kommen soll. Dies hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit, nicht nur die mentale, sondern auch die physische. Außerdem führt Stress oft zu ungesundem Verhalten wie z. B. Alkoholkonsum und Rauchen Menschen aus armen Verhältnissen ernähren sich auch häufig nicht so gut. Weil sie beispielsweise weniger Geld haben, um gute Produkte zu kaufen und weniger Zeit, um frische Lebensmittel zuzubereiten. (Pampel et al., 2010)

Dritte Schlussfolgerung: Armut geht Hand in Hand mit negativen Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung.

Was kann man gegen Armut tun?

Möglichkeiten sind natürlich Sozialleistungen und Unterstützungsgelder für arme Menschen. Interessant ist hier, dass es bereits eine ganze Reihe von Instrumenten gibt, diese aber nicht immer bei denjenigen ankommen, für die sie bestimmt sind.

So haben Forscher aus Luxemburg z. B. gezeigt, dass 45 % der Personen, die für die Teuerungszulage infrage kommen, diese nicht in Anspruch nehmen. Beim Mietzuschuss sind es sogar 80 % (Franziskus and Guio 2024). Forscher untersuchen die Gründe hierfür und schlagen Lösungsansätze vor, um die Situation zu verbessern.

Eine weitere Piste wäre, armen Menschen, aber auch Kindern, eine gute Ausbildung oder Weiterbildung anzubieten, um sie zu stärken, damit sie in der Lage sind, sich selbst eine gute Zukunft aufzubauen.

Es gibt noch viele weitere Pisten. Und die Wissenschaft kann dazu Daten und Fakten liefern und Pisten vorschlagen, entscheiden müssen aber Politik und Gesellschaft.

So, das hier war ein schwierigeres Thema, mitten in der Vorweihnachtszeit. Um aber mit einer positiven Nachricht abzuschließen: Weltweit sank die Anzahl von Menschen, die in extremer Armut leben, von 2 Milliarden Menschen im Jahr 1990 auf 692 Millionen Menschen im Jahr 2024.

Daher: Es lohnt sich, weiter dranzubleiben.

Autor: Jean-Paul Bertemes

Co-Autorin: Lucie Zeches

Faktencheck und Beratung: Philippe Van Kerm (Universität Luxemburg/LISER), Guillaume Osier (STATEC), Eric Marlier (LISER), Anne-Catherine Guio (LISER), Daniel Saraga

Editoren: Michèle Weber, Didier Goossens, Joseph Rodesch (FNR)

Übersetzung : Nadia Taouil (t9n.lu)

Infobox

- Office for National Statistics, 2022. ‘Health State Life Expectancies by National Deprivation Deciles, England’.

- OECD,2020, Education at a Glance 2020: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/69096873-en.

- Zitat Oliver de Schutter, Keynote Talk at the Conférence : les défis de la jeunesse au Luxembourg, 23.05.2024

- The World Bank, 2022 ‘Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Lines’. n.d. Text/HTML. World Bank. Accessed 30 November 2024. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines.

- STATEC, 2024 Luxembourg in Figures Edition 24, LUSTAT C1106, available online at: https://statistiques.public.lu/en/publications/series/luxembourg-en-chiffres/2024/luxembourg-en-chiffres-2024.html

- STATEC, 2024 Rapport Travail et Cohésion Sociale 2024 Analyses, EU-SILC 2022-2023 available online at : https://statistiques.public.lu/en/publications/series/analyses/2024/analyses-03-24.html

- Eurostat 2024, Material and social deprivation rate by age and sex. Data available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_MDSD07/default/table

- OECD, PISA 2018 Database, Table II.B1.2.3., Data available at cb41f5fb-en.xlsx,

- OECD (2016) PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education

- OECD (2013), PISA 2012 Results: Excellence through Equity (Volume II): Giving Every Student the Chance to Succeed, PISA, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264201132-en,

- MEN 2018, Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse PISA 2018 Luxembourg . available at : https://men.public.lu/dam-assets/catalogue-publications/statistiques-etudes/secondaire/pisa-2018-vergleich.pdf

- World Health Organization and Calouste Gulbenkian Foundation. Social determinants of mental health. Geneva, World Health Organization, 2014

- OECD, 2023, How to Make Societies Thrive? Coordinating Approaches to Promote Well-being and Mental Health, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fc6b9844-en.

- A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility - © OECD 2018 9789264301085-en.pdf, Data available at: http://dx.doi.org/10.1787/888933761910

- Pampel FC, Krueger PM, Denney JT. Socioeconomic Disparities in Health Behaviors. Annu Rev Sociol. 2010

- De Schutter, O., Frazer, H., Guio, A., & Marlier, E. (2023). The Escape from Poverty. Bristol, UK: Policy Press. Retrieved Dec 2, 2024, from https://doi.org/10.51952/9781447370611

- The World Bank 2024, available at: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1356924/umfrage/globale-armut-anzahl-der-armen-menschen/

- Franziskus A. et Guio A-C (2024), “Précarité et (non-)recours aux aides financières au Luxembourg : Une étude qualitative”, LISER (Les rapports du LISER), 116 p.

- Eurostat 2024, Living conditions in Europe - material deprivation and economic strain, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain